未来を創る探究的な学びを推進 日立みらいイノベータープログラム[AD]

日立財団が小学校5年生を対象に無償提供する「日立みらいイノベータープログラム」は、問題発見・課題解決の力を育てる探究的な学習プログラムだ。「理想の学校づくり」をテーマにした探究的な学びを通じて、児童の創造性・主体性・チャレンジ精神や問題解決能力を育んでいる。

日立財団の「人づくり事業」の

一環として2016年にスタート

内藤 理

公益財団法人 日立財団 理事長

日立製作所は1967年以降、歴代の社長や副社長が、様々な社会課題の解決をめざして、活動の分野ごとに5つの財団を設立。その背景には、創業の精神に基づき、「広く世のため人のために社会貢献をしたい」という想いがあった。これらの財団は、名称変更や合併を経て、2015年に公益財団法人日立財団として一つに統合された。

「日立財団は、5つの財団の創設者たちの熱い思いと理念を継承しています。そして『学術・科学技術の振興』、『人づくり』、『多文化共生社会の構築』を中核領域に据え、日立グループが蓄積してきた経験やノウハウを活かしながら、社会のニーズに応じた活動を展開しています」

日立財団理事長の内藤理氏は、こう説明する。2016年に始動した「日立みらいイノベータープログラム」は日立グループのリソースを活用して「科学技術立国・日本」の将来を担う次世代の理工系人財を育成する問題発見・課題解決の力を育てる探究的な学習プログラムで、教育コンサルタントや有識者の助言も得ながら開発した。

「サイエンスに留まらず、グローバル人財の育成にも資する内容で、プレゼン能力や課題解決型の思考も身につけることができます。また、『新学習指導要領』は『生きる力』を育むことが目的とされており、本プログラムも、そのために必要な資質と能力を育むことに主眼を置き、児童の主体性を伸ばすプログラムになっています」

「理想の学校」をテーマに

グループで探究学習に取り組む

プログラムは小学5年生が対象で、「総合的な学習の時間」に活用できる教材・日立グループからの講師派遣を無償で提供している。内容は「スキルトレーニング」(フェーズ1)と「探究学習」(フェーズ2)の2部構成で、2学期に約4か月かけて実施し、日立財団が全面的にサポートを行う。4回(①動機づけ、②課題設定、③中間発表、④最終発表)ある出張授業の講師は日立グループの社員が務め、「課題解決のプロフェッショナル」として児童の探究的な学びをサポートしていく。

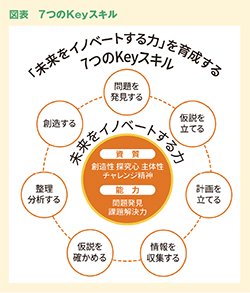

フェーズ1は「未来をイノベートする力」の育成に必要な「7つのKeyスキル」(図参照)を身につけるためのトレーニングを、総合的な学習の時間などで、繰り返し行っていく。

フェーズ2は「理想の学校」をテーマに自分たちで設定した学校の課題を、グループに分かれて探究学習に取り組む。実際に児童が取り組んだ事例では、フードロスに関連し「給食の食べ残しが多い」という課題を設定、どんな食材を残しているのかアンケート調査をし、苦手な食材でも残さないメニューを学校の給食担当の調理師と考案した。

「本プログラムは、社会性が育まれる異年齢交流の視点としても、子どもたちにとって、家族や先生以外の大人と関わる貴重な機会だと捉えています。また、次年度以降では、学校独自で地域の問題や社会課題に置き換えてプログラムを活用することもできます」

「総合的な学習の時間」は、どう進めたらよいかわからないと悩む教員は少なくない。そのため教材は児童用ワークシートだけでなく、進め方を示した、ティーチャーズガイドも提供。ワークシートは、教員主体で進められるため、教員のスキルアップにもつながるとして、これを目的に参加する学校もある。プログラムは、総合の授業に必要なものが網羅されているため、教員の負担軽減も期待できる。

2024年度にプログラムを導入した

柏市立光ケ丘小学校

荻村竜一 柏市立光ケ丘小学校校長(写真左)、

江副雄太 同小学校 学年主任

千葉県柏市立光ケ丘小学校では2024年度に「総合的な学習の時間」の中でプログラムを実施した。

「プログラムを知ったきっかけは、前年度に実施した市内の他の小学校の校長先生から『子どもたちの主体性を伸ばす良い活動』として薦められたことです」と、校長の荻村竜一氏は語る。

まずフェーズ1で7つのKeyスキルを身につけるトレーニングを実施。プログラムに取り組む児童に対し、めざすべき目標を伝えて動機づけをする出張授業では、具体的に問題発見・課題解決がどういうものであるかを理解してもらうために、「仮説を立てて確かめる」練習として、食器を使った実験を実施。いくつかの食器を用意し、それらが沈むか沈まないかを予測した。実験後、グループごとになぜ沈む食器と沈まない食器があるのかを考え、発表を行った。

「大人は、浮力などの知識から結果を予測できますが、子どもたちは、学んでいないので、結果を見た時、すぐに分からないものの、これまでの経験を基に考え、解決に導いていました。また、問題発見や課題解決の思考プロセスは、私自身、理科の授業などで重視しており、大人の世界でも必要な資質・能力なのだと改めて実感できたことで、普段の授業でも安心して教えることができると思いました」と、授業を担当した学年主任の江副雄太氏は話す。

また、多様な立場の視点を取り入れ考えるトレーニングとして、自転車や電車、飛行機のような乗り物が、なぜ便利かを考える活動を行った。

「子どもたちは自分の目線で考えることが多いので、自転車や電車はなぜ便利なのか分かります。ところが飛行機はほとんどが乗ったことがありません。知らないから、興味や評価も薄くなる。事前に日立財団さんから『身近な大人からインタビューを』とアドバイスがあり、周囲の大人に聞くことで飛行機のメリットを理解し、視野を広げることもできました。多様なトレーニングを通して、7つのキースキルを身をもって学ぶことができたのが良かったですね。教材も狙いがきちんと言語化されており、やりやすかったです」(江副氏)

フェーズ2の探究学習は「理想の学校」をテーマに、1クラスを数グループに分けて、課題設定、情報収集、整理・分析、中間発表、企画再考、最終発表、ふりかえり、といった流れで取り組んでいく。

「まずはグループごとに、学校の課題を見つけることから始めました。例えば『校舎が古いので、もっときれいにしたい』という課題などが挙がりました」(江副氏)

そして日立グループの講師や教員からアドバイスを受けながら、児童は課題設定を見直したり、課題解決に向けた提案を考えていく。例えば、古い校舎をきれいにするためには「建て替えが必要」と考えたグループは、教頭先生にインタビューを行ったところ、予算の関係などから難しいとわかった。そこで、自分たちにできることは何かと考えて、インターネット等で情報を収集し、校舎の一部をペンキで塗って模様を描き、きれいで楽しい学校にするという提案書をまとめた。その後、教頭先生に許可をもらい、実際に、水道周りの壁にペンキを塗って水玉模様に変えた。

「通学を楽にする」という課題に取り組んだグループは当初、スクールバスの導入を検討したが、予算的に厳しいことや、歩く方が健康に良いという考えに変化していった。そして、「通学途中にゲームの要素を取り入れれば、楽しめる」といったアイデアが生まれた。

「中間発表は学年全体で行うことで、他のクラスの発表で良い点も取り入れ、最終発表の準備を進めることができました。講師の方も自分の意見や答えを教えるのではなく、『どうしたいの?』という問いかけから、なるべく子どもたちの考えを引き出すスタンスだったので、子どもたちのより大きな成長に繋がったと思います」(江副氏)

より多くの学校で実施できる

プログラム運営の検討も視野に

グループで発表する光ケ丘小学校の児童たち。

プログラムを通じて、児童にはどういった変化が起きたのか。江副氏は、探究的な学びを通じた児童の主体性の変化について、こう振り返る。

「グループ活動では、インタビューが得意な子が積極的に聞きにいく、PCが得意な子は、スライドやアンケートフォームを作るといったように、自然と各々が得意分野を生かして、グループのために主体的に取り組むようになっていきました。これが、子どもたちにとって、一番大きな成長だったと思います」(江副氏)

さらに、児童が自発的に問題を見つけ、自分事として捉えて取り組むようになるという変化もみられた。この変化は授業の中だけでなく、日常の生活でもみられ、他の人の荷物を持ってあげるなど、小さな声かけが沢山生まれたという。

プログラムを終えて江副氏は、「身近なテーマだからこそ、自分事として捉えやすいですし、課題解決の手ごたえも得られやすい。だからこそ、プログラムも上手く進めることができたと強く感じます」と話す。

校長の荻村氏は「日立のものづくりからの発想や思考法は、教育にも生きると感じました」と話し、日立財団の協力を得て2025年度もプログラムを実施する計画だ。

「柏市では、市内の全公立小・中学校が地域の方と共に子どもたちにどう育ってほしいのか、そのために何ができるのかを話し合う『コミュニティ・スクール』を運営しています。今後は小中9年間における『総合的な学習の時間』のカリキュラムの一つの柱として、小学校は『学校』、中学校は『地域』について考えるといったように一本筋を通した取り組みができれば良いですね」(荻村氏)

プログラムは2025年度で10年目を迎える。北は秋田県、南は大分県と全国様々な小学校に提供してきた。

「今後も本プログラムを継続し、次世代の育成に向けて最大限のことをしていきたいです。現在、先生の負担軽減のため、子どもたち主体で進められる教材開発や、全国でより多くの学校に実施できるプログラム運営の検討も進めています」と日立財団の内藤氏は話す。プログラムで育った児童が社会に出た時に、仕事で出会う機会があることも楽しみにしていると内藤氏は締めくくった。

※出張授業の様子は、Instagramからご覧ください。

お問い合わせ先

「日立みらいイノベータープログラム」事務局

E-mail:hitachizaidan@hdq.hitachi.co.jp

※ 教材の詳細はYouTubeを参照

この記事に関するお問い合わせは以下のフォームより送信してください。