学校法人先端教育機構では「全国の大学におけるICT活用の現状と今後の展望」について、社会構想大学院大学における、実務教育・教育現場のDXの取り組みに関する教育研究のため、「第1回 全国大学ICTアンケート」調査を実施した。本誌では、その一部の結果を紹介する。

■ 調査サマリー

1. 浮き彫りになる大学間の「ICT格差」 大学の設置形態(国公私立)や規模によって、ICT環境、特に研究分野における整備状況に大きな格差が生じていることが明らかになった。国立大学や大規模大学がICT投資を進める一方、多くの私立大学や小規模大学が予算や人材の制約に直面している。

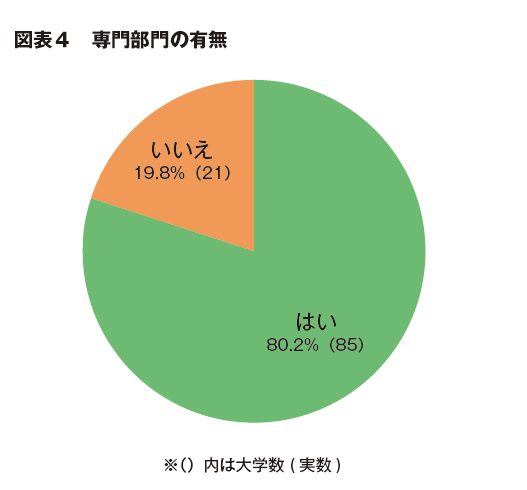

2. DXの成否を分ける「専門推進体制」の重要性 学内にICT戦略を専門に担う部門が存在するかどうかが、情報セキュリティ対策の質やICT環境全体の満足度に決定的な影響を与えている。専門部門の設置は、もはや大学DXを推進する上での必須要件である。

3. DX推進を阻む「予算・人材・老朽システム」の三重苦 自由記述分析から、多くの大学が「継続的な予算確保の難しさ」「戦略を担う専門人材の不足」「老朽化したシステムの維持負荷」という、相互に関連し合う三重の課題に直面していることが判明した。この構造的な問題が、新たなICT投資への足かせとなっている。

■ 調査の概要

○調査目的:大学におけるICT環境・活用に関する状況と今後の課題

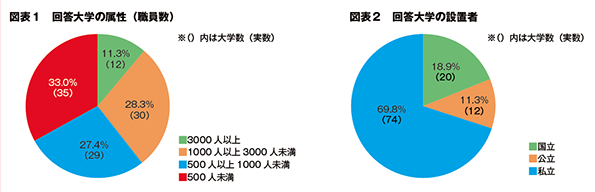

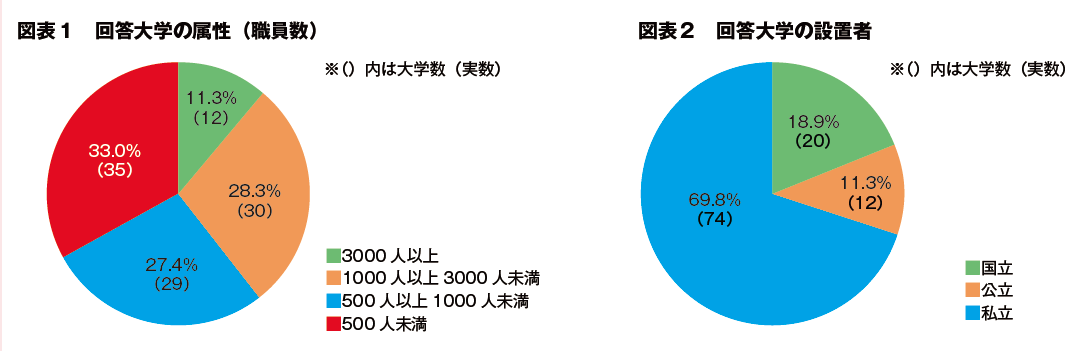

○調査対象:全国の高等教育機関 ○回答数:106件

○回答期間:2025年7月14日~8月31日

○回答方法:各高等教育機関へ調査依頼状を配布、書面回答または専用WEBで回収

○調査主体:学校法人先端教育機構

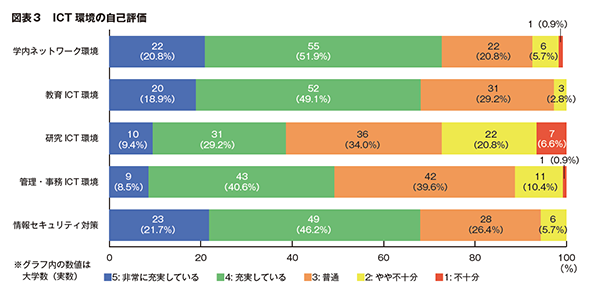

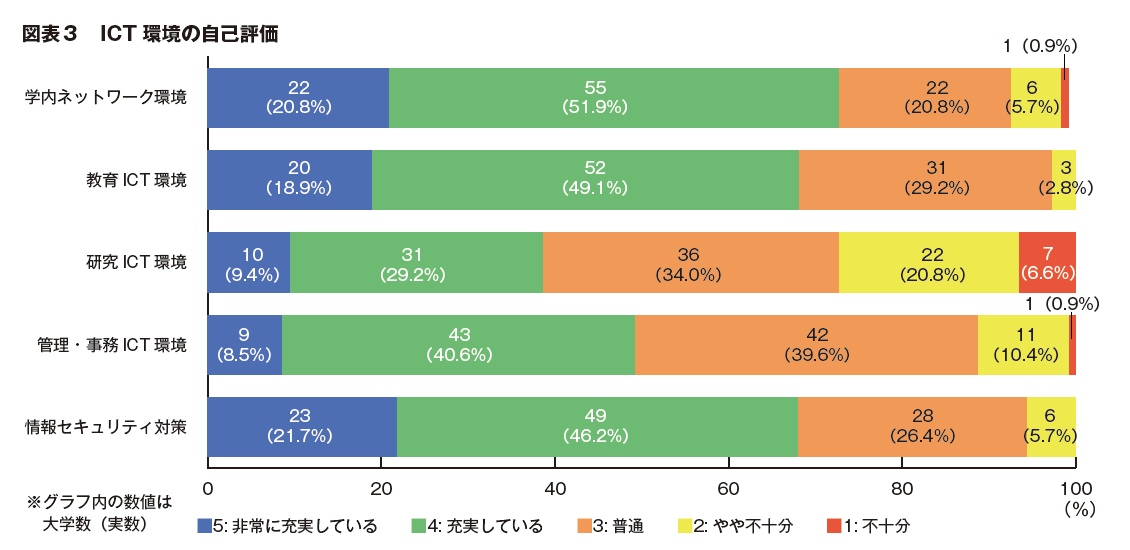

1)ICT環境の自己評価

学内の主要なICT環境について、5段階評価で尋ねた。「学内ネットワーク」や「教育ICT」環境は充実していると感じる大学が多い一方、「研究ICT」環境には課題を感じる大学が比較的多い傾向が見られる。

2) ICT推進体制

ICT推進を専門とする部門の有無について尋ねた。約8割の大学に専門部門が存在した。

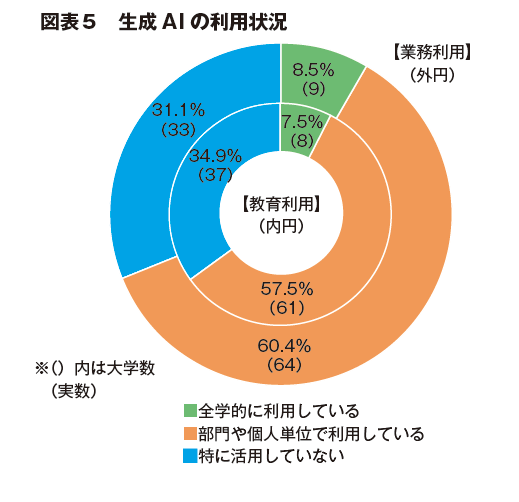

3) 生成AIの利用状況

業務利用、教育利用の両面で生成AIの利用状況を尋ねた。多くの大学で利用が始まっている一方で、まだ活用に至っていない大学も一定数存在する。

4)大学の「体力」がICT環境を左右する

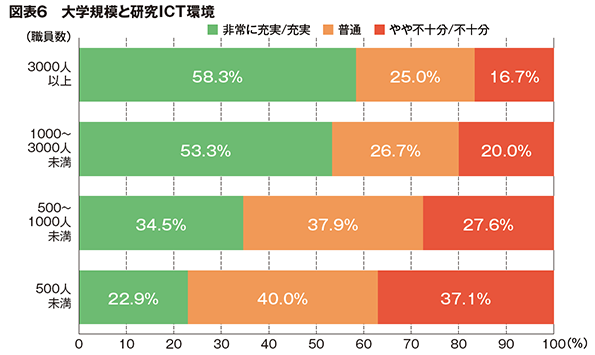

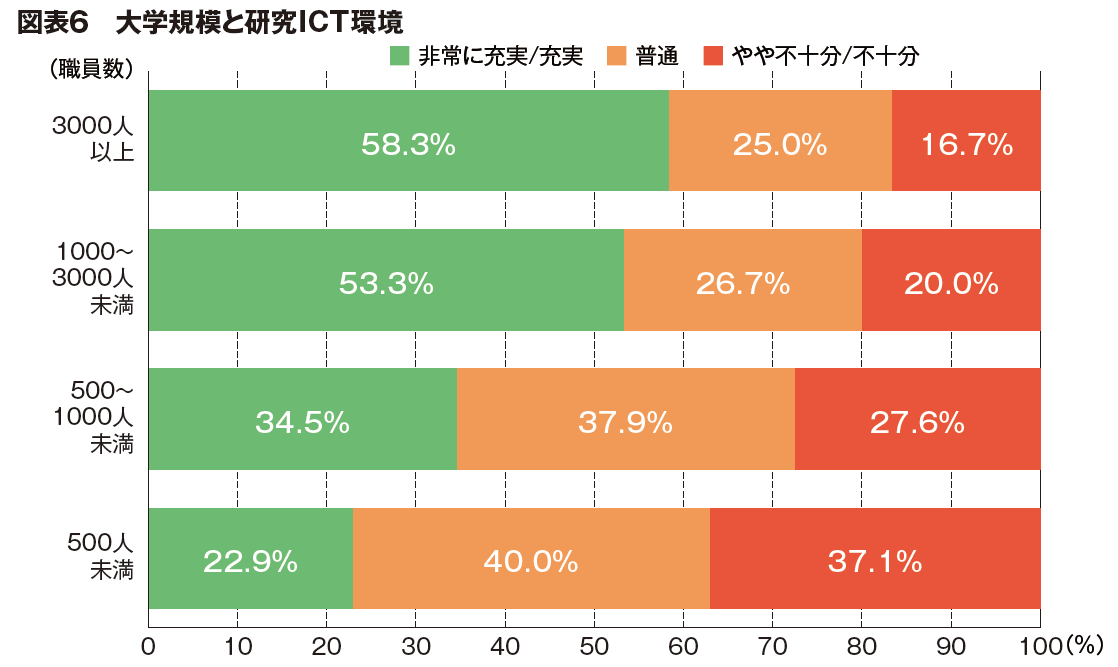

大学の規模や設置形態が、ICT環境、特に投資額の大きい研究環境の充実に大きく影響している。

大学の規模(職員数)が大きいほど、研究ICT環境を「充実している」と評価する割合が明確に高くなる。大規模大学ほど研究予算を確保しやすく、高額な設備投資が進んでいることが推察される。

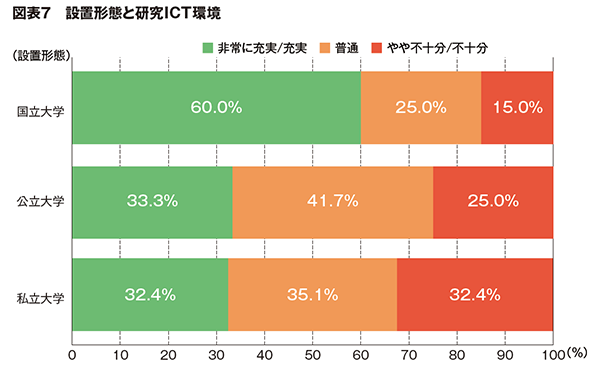

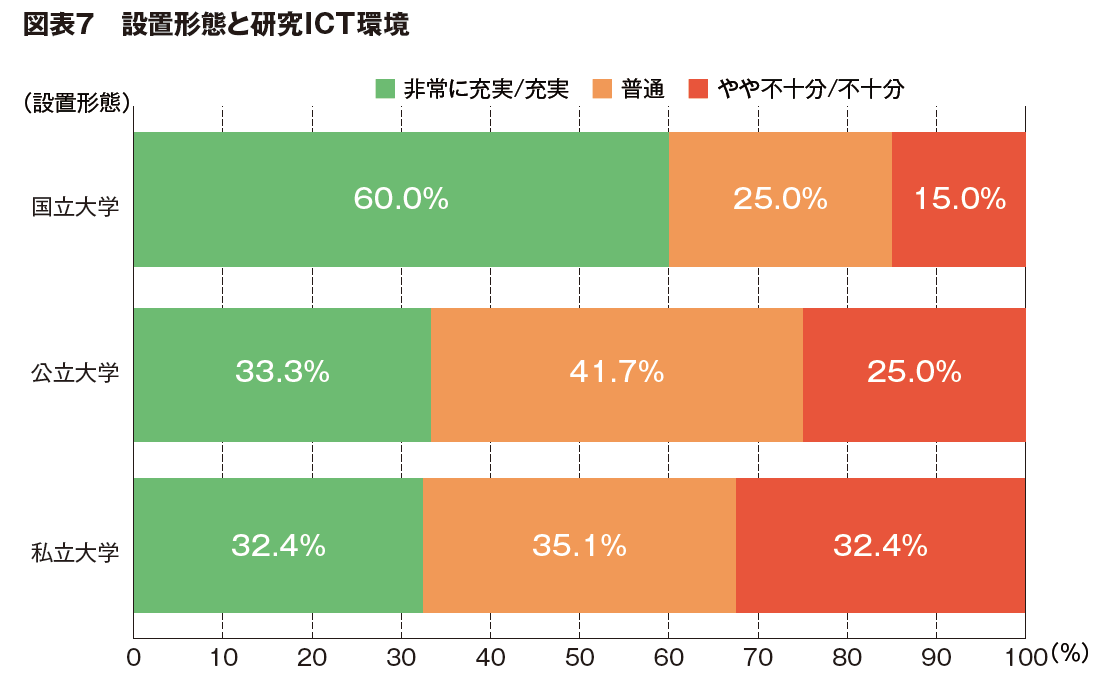

国立大学は、実に60.0%が研究ICT環境を「充実している」と回答しており、公立(33.3%)、私立(32.4%)を大きく引き離している。これは、国からの運営費交付金などが安定的な研究基盤整備に繋がっていることを示唆する。

5)「推進体制」がICT活用の質を高める

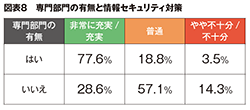

専門部門が「ある」大学はない大学に比べ、情報セキュリティ対策が「充実している」と回答した割合が約2.7倍(77.6% vs 28.6%)高くなっている。専門組織による体系的なリスク管理が極めて重要であることがわかる。

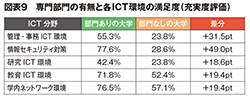

6)推進部門の体制と環境満足度への影響

専門部門の有無で、各ICT環境を「非常に充実/充実」と回答した大学の割合を比較すると、全ての分野において専門部門がある大学の方が満足度が顕著に高い結果となった。特に「管理・事務ICT環境」では2倍以上の差がついており、専門部門が全学的な業務効率化に大きく貢献していることが示唆される。

7)自由記述分析

自由記述回答から、大学が直面するICT課題の構造を考察した。課題は大きく「ICT環境」と「生成AI活用」の2つに大別された内、本誌では前者を抜粋して紹介する。

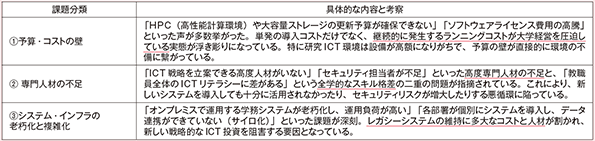

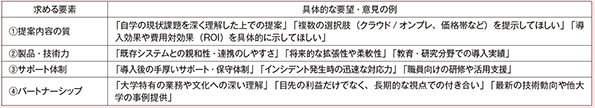

■ ICT環境における根深い三重苦:「予算・人材・システム」

ICT環境が不十分である背景には、相互に関連し合う3つの課題の存在が明らかになった。

これら3つの課題は独立しているのではなく、「予算がないから人材を確保できず、古いシステムを使い続けるしかない」といったように、相互に影響し合うことで、大学のDX推進を妨げる根深い構造となっている。

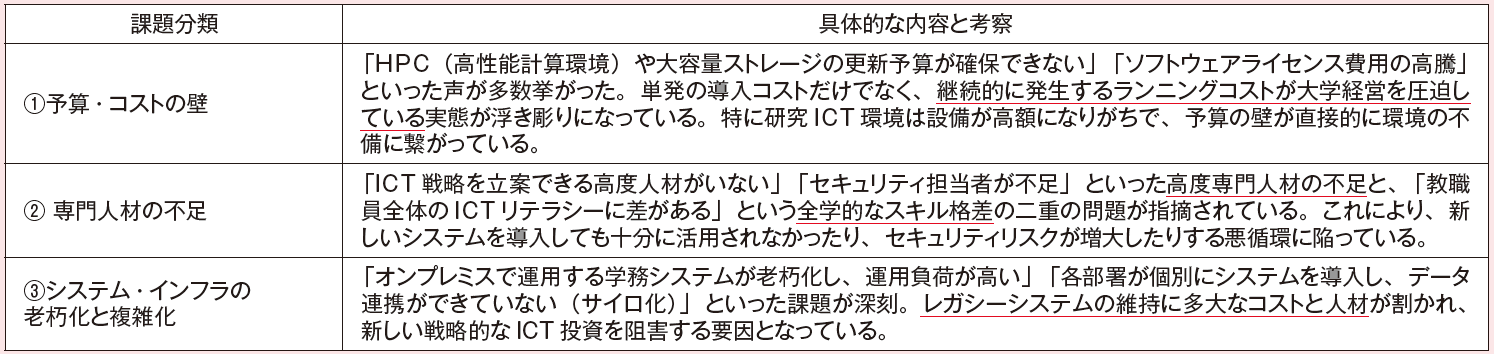

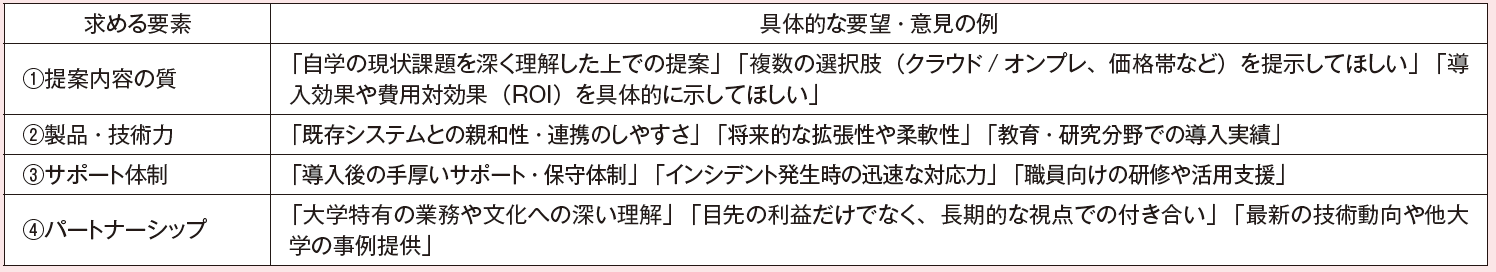

8)ICTベンダーへの期待と提言

本調査で明らかになった大学の課題と、自由記述で寄せられた意見を基に、大学がICTベンダーに何を求めているのかを分析し、今後の連携に向けた提言をまとめる。

■ 大学がベンダーに求めるもの(自由記述分析)

アンケートの自由記述回答から、大学がICTベンダーを選定する際や、提案に期待する要素を分析すると、単なる製品の機能や価格だけでなく、より深いレベルでのパートナーシップを求めていることがわかった。

■ 分析から導かれるICTベンダーへの提言

これまでの分析で明らかになった大学の「予算・人材・システム」という三重苦と、ベンダーへの期待を踏まえ、今後の大学向けビジネスにおいて重要となる視点を以下に提言する。

1.「モノ売り」から「課題解決パートナー」へ

大学側は、単に高機能な製品や安価な製品を求めているわけではない。自学が抱える経営課題(学生募集、業務効率化、研究力強化など)を深く理解し、その解決に資するソリューションとしてICTを提案してくれるパートナーを求めている。製品のスペックを語る前に、大学の課題を語れることが重要となる。

2. 大学の「人材不足」を補う伴走者として

多くの大学ではICT専門人材が不足している。そのため、システムを「導入して終わり」ではなく、その後の運用・保守、さらには教職員がシステムを使いこなすための研修や活用促進までを一体としてサポートする「伴走型支援」の価値が非常に高まっている。ベンダーが持つ専門知識やノウハウを、大学の組織能力向上に繋げる役割が期待される。

3. レガシーシステムからの「現実的な移行」を支援

多くの大学がシステムの老朽化とサイロ化に悩んでいる。全てを一度に刷新する全面クラウド移行は理想だが、予算や学内調整の観点から現実的でない場合も少なくない。既存システムを活かしつつ、段階的にクラウドへ移行していくような、現実的かつ柔軟な移行パスを示す提案が求められる。

4. 長期的な視点でのパートナーシップ構築

�大学の意思決定は単年度で完結するものではなく、中長期的な計画に基づいて進められる。目先の案件だけでなく、数年後、十年後を見据えた大学の発展に貢献する姿勢が信頼に繋がる。他大学の成功事例や、教育分野の最新技術動向といった情報提供を継続的に行い、大学のICT戦略を共に考える「信頼できる相談相手」となることが、持続的な関係構築の鍵となるだろう。

監修:川山竜二 学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学 実務教育研究科長