公的研究費管理のDX推進の課題と改善に向けたコンカーの取り組み[AD]

社会全体の潮流であるデジタル活用は、公的研究費の管理においても避けて通れない課題だ。一方、制度設計や配分機関ごとの運用差が、現場のDX推進を妨げている現実もある。経費精算クラウドサービスを提供するコンカーが現場のDX推進を阻む要因や改善のあり方などを解説した。

研究力維持の鍵を握る

DXを通じた業務の合理化

塩原 一樹

株式会社コンカー 営業統括本部 公共営業部 アカデミックセールスエグゼクティブ

教育機関を取り巻く環境は年々厳しさを増すなか、限られた人員や予算のもとで、研究力をいかに維持させるかは喫緊の課題だ。

「教員や研究者が教育・研究といった本来業務に集中できるよう、DXを推進し、事務負担を減らすことが重要です」と語るのは、コンカーの塩原一樹氏だ。とりわけ経費処理や研究費管理といった領域では、アナログ対応や人海戦術に頼る運用が根強く残っており、DXを通じた業務合理化が急務となっている。

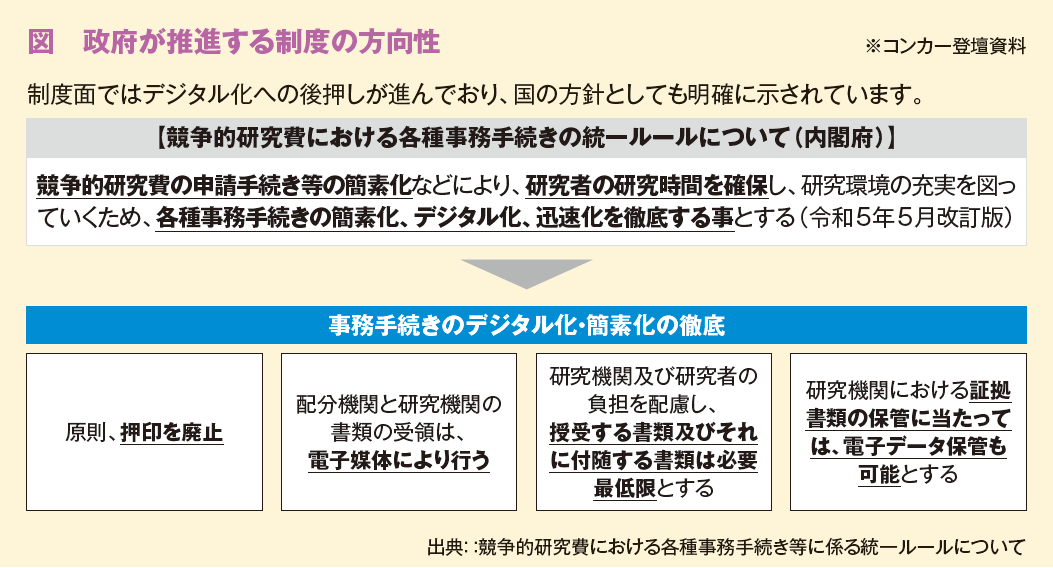

こうした現状を受け、政府も制度面からの後押しを強めている。内閣府の「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」では「原則、押印の廃止」、「証拠書類の電子データ保管」などが明文化され、事務手続きのデジタル化・簡素化が進みつつある(図)。塩原氏によれば、海外の多くの大学では、不正な支出を自動的にブロックするなど、システムを活用した統制が実践されているという。経費管理の仕組み化と可視化によって透明性と効率性を両立させることで、人が重要な判断に集中できる運用環境が整っていると説明する。一方、日本の教育機関の現場の実態はどうか。

「制度上は電子保管が可能になっていても、実際の運用では原本を前提とした従来型の対応が多く残っています。さらに、『旅費の証拠書類として、ICカードの利用履歴を印字し、運賃表を添付しなければならない』など、配分機関※ごとに異なるルールが求められる場合も少なくありません。制度と現場の間には大きな『運用の壁』が存在し、事務部門や教職員の業務を圧迫しています」

実務の現場では、領収書の印刷・貼付作業、紙と電子の二重管理など、非効率な運用が日常的に行われている。これらの対応は時間と手間を要するうえ、属人化の温床にもなりやすく、教職員のモチベーション低下を招く要因にもなる。こうした状況を放置すれば、大学の信頼性や競争力にも影響を及ぼす恐れがあると、塩原氏は警鐘を鳴らす。

「不正経費は大学経営に直結する重大なリスクです。ガバナンス強化と業務効率化の両立は、単なる内部統制にとどまらず、研究力向上や外部資金獲得にもかかわる非常に重要な戦略課題と言えます」

コンカーで実現できる

研究費運用のデジタルチェック

こうした課題は制度の見直しだけでは解決できない。大学ごとに異なるルールやニーズに対応しつつ、業務全体の効率化とガバナンスの強化を両立させる必要があり、その手立てとして汎用性の高いクラウド型のシステム活用が有効と考えられる。一例と言えるのが、コンカーが提供する世界有数の出張・経費管理クラウド「SAP Concur」だ。

本サービスは、一般経費や研究費の管理業務を最適化するクラウドサービスである。そのカバー領域は、旅費・立替精算を行う「Concur Expense」、請求書処理を担う「Concur Invoice」、海外出張手配に対応する「Concur Travel」の3つで構成。塩原氏は、「SAP Concur」が単なる経費精算の効率化にとどまらず、教育機関における業務改革の土台になりうると話す。

「コンカーでは、多くのパートナー企業とエコシステムを構築し、さまざまな外部サービスとの連携を実現しています。たとえば、研究費にかかわる出張、購買、立替といったデータを、改ざんできない形で発生源から自動連携することができます」

出張規程や研究費ガイドラインなど、従来はアナログで確認されていた大学ごとのルールを、システム上に実装することも可能だ。申請内容に不備や逸脱があればアラートで抑止し、重大な違反は申請自体をブロックする。やむを得ない申請は例外申請を設定し、上長承認時に明確な注意喚起を表示することで、メリハリの利いた統制・監査を実現できる。

実際に「SAP Concur」を導入し、研究費の処理に活用している大学では、人件費や謝礼品の支給、旅費に関する証拠書類の提出など、学校ごとの規定や研究費の執行ルールに基づき、システム上でチェックを行う運用が定着しつつある。

一方、出張時にICカードを利用した場合でも、履歴の印字や区間の分かる書類の提出を求められるなど、配分機関ごとのルールがデジタル処理の完結を阻害している現実もある。その結果、せっかくシステムを導入していても、一部の業務では紙ベースでのアナログ対応が残り、業務効率化の足かせとなっている。こうした現状に対し、塩原氏は「デジタルによる効率化」と「制度の整備」の両輪を回していく必要性を強調する。

「システムを導入している大学でも、『仕組みはあるのに紙が残る』『電子で完結できるか不安なため、従来の運用を踏襲している』といった声を多く耳にします。制度がツールの進化に追いついていないために、結果としてDXを諦めてしまうという話もあるのです」

公的研究費管理の課題解決に向け

共に課題を共有し未来をつくる

デジタル化の推進には、制度の整備と現場の意識改革が欠かせない。そして、改革をただ待つのではなく、現場から制度を変える動きこそが次の突破口になると塩原氏は訴える。

「私たちだけでは制度を変えることはできません。だからこそ、教育機関の皆様と共に課題を共有し、提言をつくる仲間を増やしていきたいと考えています。制度を待つのではなく、共につくるというスタンスがこれからは重要になります」

まずは現場の声を把握し、課題を可視化すること。そして、その声をもとに対話を重ね、現場起点で制度改革を働きかけていく。そうした動きを持続的な取り組みとして形にしていくために、同社ではプレスリリースによる問題提起の準備も進めている。

最後に塩原氏は「制度や運用、ツールなどの分断によって全体最適化が進まないことが最大の要因であり課題です。これらの見直しに向けて、教育機関の皆様と一緒に課題解決に取り組んでいきたいと思います」と意気込みを語った。

※ 競争的研究費の制度を運営し、競争的研究費を研究機関または研究者に配分する機関のこと。

【お問い合わせ】

株式会社コンカー

e-mail:info_japan@concur.com

Tel:03-6737-4300 (平日10:00-17:00)

この記事に関するお問い合わせは以下のフォームより送信してください。