社会構想大学院大学 2年次中間審査会を実施

研究論文完成への最終チェックポイント

2年次中間審査会

社会構想大学院大学では、2年間の修了年限を経て、専門職学位をそれぞれの研究科毎に取得できます。修了要件は、規定単位数の他、2年間の研究の集大成として修士論文に相当する「専門職学位論文(実務教育研究科)」、「研究成果報告書(コミュニケーションデザイン研究科)」、「社会構想計画書(社会構想研究科)」を執筆します。

11月、2日間に渡りコミュニケーションデザイン研究科、実務教育研究科の中間審査会を実施しました。中間審査会では、院生自身の研究をまとめあげる最終的なチェックポイントとして審査を受けます。個人の発表を受け、主査・副査の教員からフィードバックを得て、研究論文の完成度を高めていきます。暗黙知に関する研究、行動プロセスに関する研究、教育プログラムに関する研究、地方創生と教育に関わる研究、自治体、地域と関係人口に関する研究、パーパスと組織コミュニケーションに関する研究など、院生はそれぞれのバックグラウンド、自身の実務に関わる研究を追究します。また、多種多様なバックグラウンドをもつ院生が集まる授業では、自分では気づかないアイディア、気づきを得られます。大学院修了後も教員はもちろん、院生同士の繋がりは自身の財産としてあらゆる場面で活かせます。

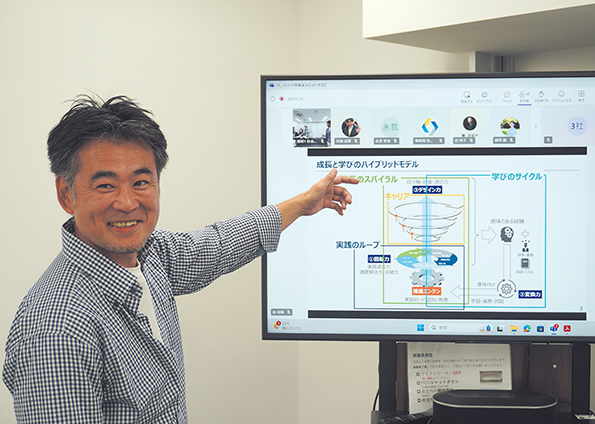

中間審査会では決められた時間内に図表などを使用しながら端的に発表。

院生の発表を受け、教員陣から質疑応答や今後の取りまとめに向けた詳細を指導。

<現役院生の声/実務教育研究科>

場づくり、つながりづくりの実践知、暗黙知を理論的に研究。

多様な意見交換から異なる視点、新たな価値共創に繋がる。

伊藤 加奈子(いとう・かなこ)

株式会社共創アカデミー 取締役

私は、今まで様々な働き方を経験してきました。アパレル業界に就職し、出産を機に退職。その後は、NPOの立ち上げや運営、また、ヨガ講師や対話の場のファシリテーターとしても活動してきました。

現在は、企業の組織活性化をテーマに、組織内での対話や学びの場のプログラム設計を主な業務としています。一見異なる分野に見えるかもしれませんが、これらの活動に共通しているキーワードは「つながり」。自分自身、他者、組織、そして社会とのつながりを育む場づくりに携わっています。

SNSで本学の先生が投稿していた大学紹介の内容が目に留まったことが入学のきっかけです。これまで実践してきた場づくりの経験を理論的に掘り下げたい、そして新たな学びを通じて自身の世界観を広げたいという思いが、その投稿内容と直感的に深く共鳴したのです。

現在は「場づくり実践者の暗黙知」をテーマに研究を進めています。熟練した実践者へのインタビューを通じて、彼らが場づくりに関わる中で、その場で起こる様々な出来事をどのように捉え、どのように柔軟な対応を行っているのかを質的に調査しています。

研究を進める中で、ゼミの指導教員に限らず、様々な専門性をお持ちの先生方から多角的な示唆をいただけることで、研究をより深めることができています。また、実務への活用を重視してくださる点も、働きながら研究を続ける動機づけになっています

本学の学びの最大の魅力は、多様な経験を持つ同期との対話を通じた学びです。批判的な意見交換に対する認識も変わりました。以前は批判を否定的に捉えがちでしたが、それは単なる反論ではなく、お互いのリスペクトのもと、異なる視点で新たな価値を共創するプロセスなのだと気づかされました。

2年次の前期には、社会教育主事講習の課程を修了し、社会教育士の称号もいただきました。これまでの実践や学びの点と点が繋がり、より大きな視座を得ていく手応えを感じています。この学びは、実務における場づくりにも大きな示唆を与えてくれています。

リカレント教育の最前線 社会構想大学院大学

社会構想大学院大学は、3研究科を有する社会人向け総合専門職大学院です。授業は平日夜間と土曜日に開講し、全国からオンラインでも受講可能です。

実務教育研究科

対象者:大学教員を目指す者、人事・教育担当者

コミュニケーションデザイン研究科

対象者:広報、メディア、情報、マーケティング、CSR、IR担当者

社会構想研究科

対象:自治体・政治関係者、渉外担当者

SNSアカウント

Facebook:https://www.facebook.com/mics.ac.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/mics_pr

問い合わせ先

Mail office@socialdesign.ac.jp

TEL 03-3207-0005

東京都港区南青山3-13ー18

(表参道駅 1分)

詳しくは、本学HPをご覧ください

https://www.socialdesign.ac.jp/