特別企画 いま必要ないじめ対策とは?エビデンスとテクノロジーの活用を

昨年10月、文部科学省が公表した調査結果によると、いじめ認知件数が61万件を超え過去最多、重大事態の発生件数は705件と深刻な状況にある。こうした中で、エビデンスとテクノロジーを活用したいじめ対策、先進的な自治体の取組みに期待が寄せられている。

増加するいじめの重大事態

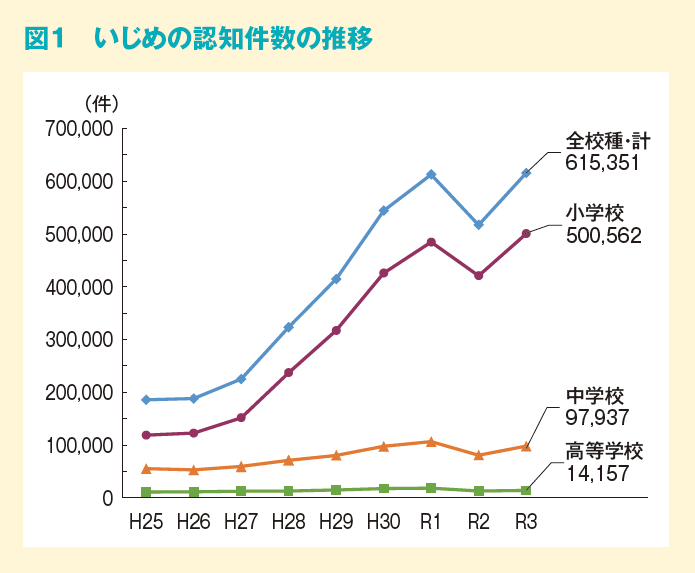

政府が2013年6月に、いじめ防止対策推進法を公布してから10年が経過した。昨年10月、文部科学省が公表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(令和3年度)」結果によると、小・中・高・特別支援学校におけるいじめの認知件数は615,351件(前年度517,163件)となり過去最高となっている(図1)。

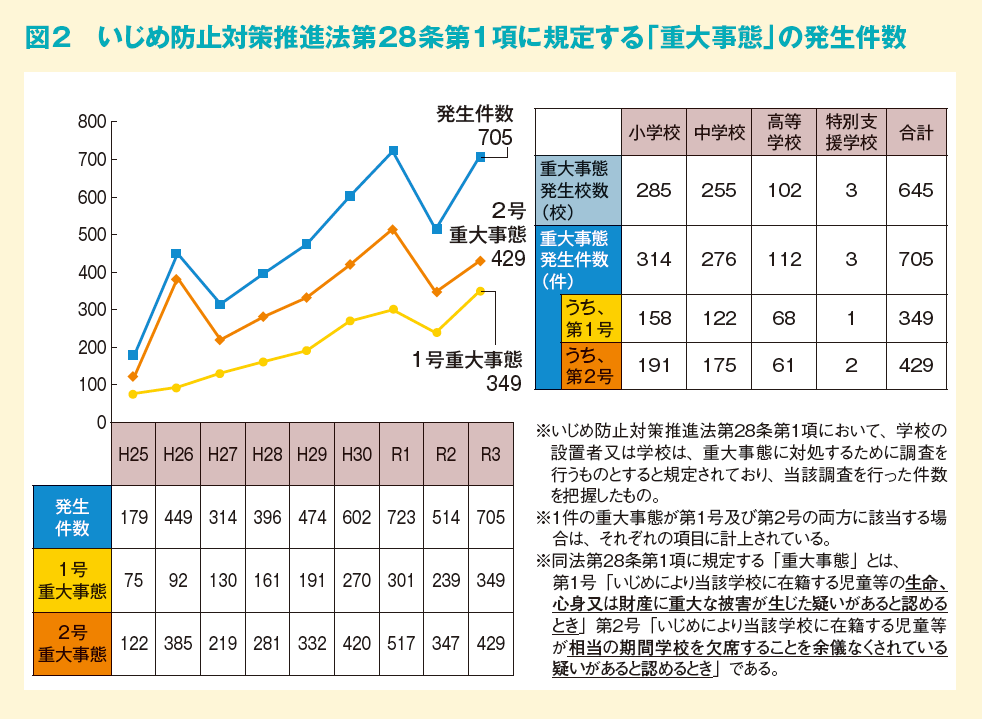

特にいじめ防止対策推進法28条1項に規定する重大事態の発生件数は705件と、前回調査(514件)から37.2%増(図2)、小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数は前年度415人より減少したものの368人という深刻な状況にある。

エビデンスに基づく対策と

テクノロジーの活用

こうしたいじめの重大事態を防ぐには何が求められるのだろうか。発達心理学を専門とし、臨床心理士・公認心理師でもある北海道大学の加藤弘通准教授は、いじめには、①発生、②深刻化、③解消、④予後という4つのフェーズがあり、発生には予防、深刻化には抑止、解消には対応、予後にはケアと、フェーズごとに適したアプローチ法があるという仮説のもとで調査・研究を続けている(こちらの記事)。加藤氏はスタンドバイ株式会社と1人1台端末を活用した、いじめ深刻化のリスクアセスメントアプリを用いた対策の研究に取り組んだ。

その後、同社は、いじめアラート・アプリ「シャボテンログ」をリリース。加藤氏らの研究成果をもとに、子どもたちがアプリ内でアンケートに回答すると、データを即時で自動分析しリスクレベルの高い子どもを把握できる仕組みを開発した。またアンケート結果は、学校や教育委員会の関係者に素早く共有される。現在、四日市市(三重県)や浜松市(静岡県)の教育委員会で導入されている。

子どもの発達科学研究所では、発達障害・不登校・メンタルヘルス・自殺などを調査し、教育現場の問題を科学的に解決するためにデータを収集、研究を進めている(こちらの記事)。例えば、「学校風土いじめ調査」では、子どもたちに学校生活の実態調査を行い、「いじめ」や不登校などとも因果関係のある「学校や学級の風土」を把握。調査で明らかになった諸課題に対して、そのデータを基に学校現場で利用できる支援プログラムの開発や、エビデンスに基づく学校・学級経営の支援といった活動を行っている。吹田市教育委員会が、文部科学省から受託した「令和4年度いじめ対策・不登校支援等推進事業」に同研究所が全面協力し、これまでの研究成果を活かし、継続的かつ科学的ないじめ予防支援を実施している。

行政的アプローチから見る

大阪府寝屋川市の取組み

大阪府の寝屋川市では、「教育的アプローチの限界」という仮説のもと、いじめへの新たなアプローチ(教育的アプローチ、行政的アプローチ、法的アプローチという3段階のフロー)を行うため、2019年10月に監察課を設置。具体的には、「いじめ通報促進チラシ」を、市内の小中学生に毎月1回配布。チラシは通報用の手紙付きで、チラシから手紙を切り取ることで、被害者本人やクラスメイトがいじめの情報を通報することができる。

監察課では、いじめの初期段階から被害者・加害者・保護者・教員などに関与し、いじめの早期解決を図る(行政的アプローチ)。いじめ問題が解決しない場合は、加害者の出席停止、クラス替えなどを教育委員会・学校に勧告。なおも、いじめ問題が解決しない場合は、賠償請求などの民事訴訟の支援や警察への告訴の支援を行う(法的アプローチ)。

同市では「寝屋川市子どもたちをいじめから守るための条例」を作り、「寝屋川市に対し、いじめに関する情報提供を行う責務を負う」という、保護者および地域住民の責務を明示。また、市長の権限として、いじめの防止の申出があったときの必要な調査を行うことができる、学校その他の寝屋川市の機関に対し、①児童等に対する見守り、②いじめ防止の環境整備、③訓告・別室指導その他の懲戒、④出席停止、⑤学級替え、⑥転校の相談及び支援等の措置を講ずべきことを勧告できることを明示した。監察課のいじめ対応件数は同市監察課のウェブページによると、2022年度で337件に上るが、認知したいじめ全件について、1か月以内にいじめ行為を停止させ、全件でいじめの終結を確認しているとしている。また、昨年12月、寝屋川市は、「いじめ対策サミット」を開催、同市の取組みの横展開に向けた普及啓発を行っている。いじめの重大事態を防ぐために、こうした行政的アプローチの普及も期待される。

科学的根拠に基づいた質の高い支援方法やテクノロジーを活用して子どもたちのSOSを早期に発見できる取組みが急がれる。

photo by picture cells/ Adobe Stock

参考文献

- 大阪府寝屋川市監察課ウェブページ