持続可能な公共交通機関へ 「新しい未来と人」の創造に挑む

新型コロナウイルスの影響や人口減少による乗客数の減少から、持続的に交通手段を提供するため、あらゆる方策を探る JR九州。新たな公共交通機関の役割と教育の在り方について、同社・青柳俊彦社長と事業構想大学院大学・永野芳宣特命教授の2人が語る。(6月26日取材)

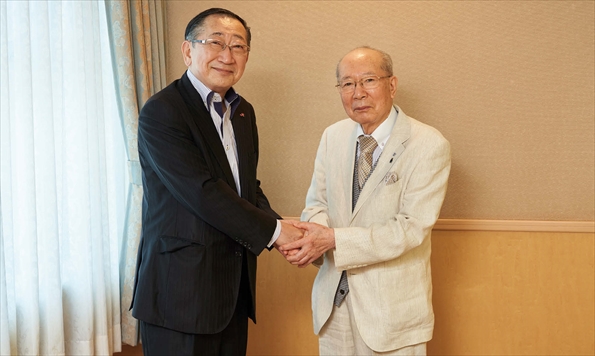

特別対談(左)九州旅客鉄道 代表取締役社長 執行役員 青柳俊彦、(右)事業構想大学院大学 特命教授 永野芳宣

人口減少時代の交通サービスは、「MaaS の推進」で持続性を担保

青柳 俊彦

九州旅客鉄道 代表取締役社長執行役員

東京大学工学部卒。1977年日本国有鉄道入社。鹿児島支社長、安全推進部長、鉄道事業本部長などを経て現職。

永野 芳宣

先端教育機構 事業構想大学院大学 特命教授

横浜市立大学商学部卒。東京電力に勤務し常任監査役、特別顧問、政策科学研究所所長、九州電力エグゼクティブアドバイザー、福岡大学客員教授、久留米大学特命教授他。

永野:新型コロナウイルスの影響で、県境をまたぐ移動は控えるという方針が出され、鉄道事業は相当な打撃を受けられたのではないですか。

青柳:驚きました。緊急事態宣言下の移動の抑制は、予想以上に徹底され、特急や新幹線のお客さまがほぼゼロになりました。当社は自発的にゴールデンウイーク中の特急列車をすべて運休したのですが、当然新聞などでご批判を受けるだろうと思っておりましたところ、批判どころか「自粛に協力している」と賞賛されました。今回の新型コロナウイルスで、社会がどのように変わるのかを目の当たりにしました。

東京一極集中がどれだけ地方分散につながっていくのかということは、これから見ていかなければいけないと思いますが、現状は少子高齢化や人口減少が進む中で地方ローカル線はお客さまの数が減り続けています。そうした交通体系を、今こそ見直していかなければいけないと思っています。その取り組みの1つが MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)で、都市型 MaaS、地方型 MaaS、観光型 MaaS の3つを柱に連携を進めています。

資金を投入して事業を興していくには、当然それに見合う…

(※全文:4250文字 画像:あり)

全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。