特集2 多様な教職ルートで教壇へ 民間人校長の挑戦、キャリア教育改革

多様な知識や経験等を有する社会人を校長や教員として迎え入れることで、学校教育の多様化への対応などが期待できる。本特集では多様な専門性や背景をもつ人材を積極的に取り込むための多様な教職ルートの在り方を考察しつつ、学校現場に転身した社会人の実践を紹介する。

中教審で議論が進む

大学院での教員養成の在り方

中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会では2022年の答申※を受けて「多様な専門性や背景を有する社会人等が教職に参入しやすくなるような制度の在り方」について議論を進めている。

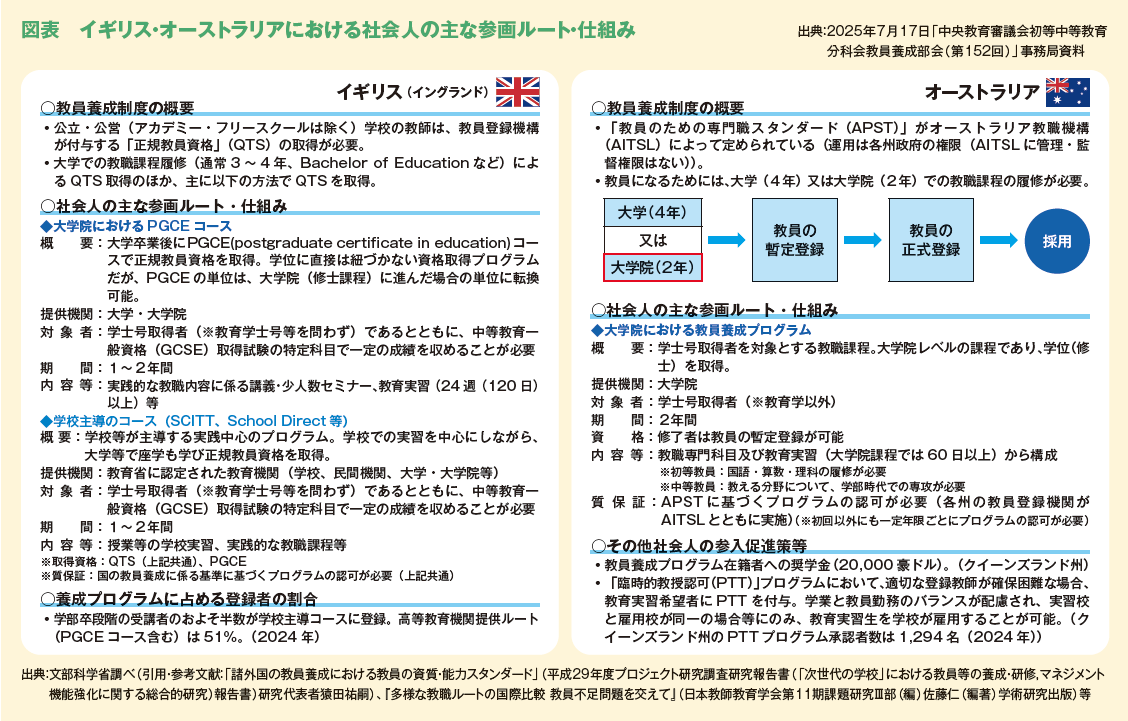

2025年7月に開催した同部会では、諸外国における社会人等が教員資格を得る仕組み・状況としてイギリスとオーストラリアの事例が紹介された(図表)。

日本では大学で教職課程を履修していない人材が大学院から教員免許を取得する場合、大学院で開設されている科目に加えて、学部の教職課程の科目も併せて履修する必要がある。また、教育実習等も大学院在学中に行う必要があるため、これらの学習を2年間で両立ことは難しく、大学院から教員免許の取得を目指すことは高いハードルとなっていた。

一方、イギリスやオーストラリアでは、教員養成課程を履修していない学士号取得者や転職者等を対象とした短期間(1~2年間)の教養養成プログラムが存在しており、これを履修すれば教員資格が得られる制度となっている。日本では、大学・短大に設置された教職課程において所定の単位を取得・卒業し、教員免許状を取得することが教職への基本ルートだが、諸外国では多様な教職ルートを整備している国もある。

なぜ各国は多様な教職ルートを展開してきたのか。『多様な教職ルートの国際比較』の編著書である福岡大学教授の佐藤仁氏には、各国に共通する背景や米国の教職ルート、多様な教職ルートを日本で導入する際の留意点など話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、2025年8月に開催した先の部会では「大学において教職課程を履修しなかった社会人等の学び直しやキャリアアップの観点から、修士の学位と教員免許状が取得できる新たな課程を創設することについてどのように考えるか」について、次のように前向きな方向性を示している。

また、「大学において教職課程を履修していない社会人等が、2年間又は1年間で集中的に教員免許状と修士の学位を取得するためには、どのような教職課程の在り方が望ましいか(教科・教職の専門性の在り方、学校種、教科等)」の論点に関しては次のような考え方を示している。このため、今後も教員養成の在り方の議論に注目が集まることが予想される。

民間から学校に転身した

社会人が挑む教育改革

大学で教職課程を履修していない者が学校の教員になるルートには「特別免許状」の活用がある。

特別免許状は、教員免許状を持たないが優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、授与権者(都道府県教育委員会)の行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状だ。授与手続きには任用しようとする者(都道府県・指定都市教育委員会、学校法人等)の推薦等が必要となる。

文部科学省では2014年に「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」を策定、より円滑な活用に向けて指針を逐次改訂し、特別免許状の活用を推進してきた。

こうした背景もあり近年は授与件数も増加傾向にある(➡こちらの記事)。

東京都新宿区にある成女高等学校で独自の「360°キャリア探究」を推進し、英語と探究学習を担当する阪本浩氏も特別免許状を取得した社会人の一人だ。同校では阪本氏のビジネス経験を活かした「360°キャリア探究」を掲げ、学力・探究・非認知能力を全方位的に伸ばすキャリア教育を実践している。その狙いや具体的な取り組みなど阪本氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

学校組織で多様な社会人が求められるのは教員に限らない。管理職層である校長も社会人がもつ多様な専門性などが活かされるはずだ。このため、一部自治体では校長を公募する、いわゆる民間人校長の取組みを進めている。茨城県立下妻第一高等学校・附属中学校の校長を務める生井秀一氏もその一人だ。花王のDX推進部長というキャリアから転身し、1600人を超える応募者の中から合格者わずか3 人のうちの1人に選ばれ、2023年度に副校長として着任、翌2024年度から校長となった。

生井氏は「『アントレプレナーシップ』とは『逆境に負けずに立ち向かう力』だと定義しています」と話す。教育改革の柱として探究学習に取り入れた「アントレプレナーシップ教育」の具体的な取り組みなど話を聞いた(➡こちらの記事)。

本特集は「多様な教職ルートで教壇へ」をテーマに、学校が多様な専門性や背景をもつ人材を取り込む意義や多様な教職ルートの在り方などを検証した。社会が複雑多様化する中、多様な教職員集団の形成が求められている。

※中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)」(2022年12月19日)