特集2 外部リソースを活用し多様な教育を 社会と学校をつなぐ学びの実践

文部科学省が「社会に開かれた教育課程」を掲げているように、多様な主体が連携して教育活動を充実させることがより求められている。産官学連携により外部リソースを活用して子どもたちに多様な学びの機会を提供する取り組みも活性化している。本特集ではその実際を追った。(編集部)

多様な学びの充実に向けた

自治体・教育委員会・学校側の課題

社会環境が大きく変化している現在、新たな価値を生み出す人材をはじめ、多様な人材の活躍が求められている。多様な人材を輩出していくには、社会全体での共助によって学びの選択肢を充実させていくことが必要となる。

経済産業省は、学びの選択肢の多様化を通じたイノベーション創出を目指し、企業等と教育現場の連携・協働における好事例の創出や普及に向けて必要な施策を検討するため、2024年1月に「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を立ち上げた。

同年7月、同研究会で検討した内容について報告書※を取りまとめ、その概要を公表している。

報告書では「価値創造型の人材育成には各個人の特性・個性を伸ばす『多様な学び』の充実が重要」であると指摘し、「企業や地域社会、卒業生等との連携や民間資金を活用した『共助』の充実を図ることで、『公平性』を越えて、社会全体で特性・個性を伸ばす『多様な学び』を充実させていくことが重要ではないか」と述べている。

文部科学省が「社会に開かれた教育課程」を掲げているように、こうした多様な主体が連携して教育活動を充実させる重要性は、これまでも認識されていた。

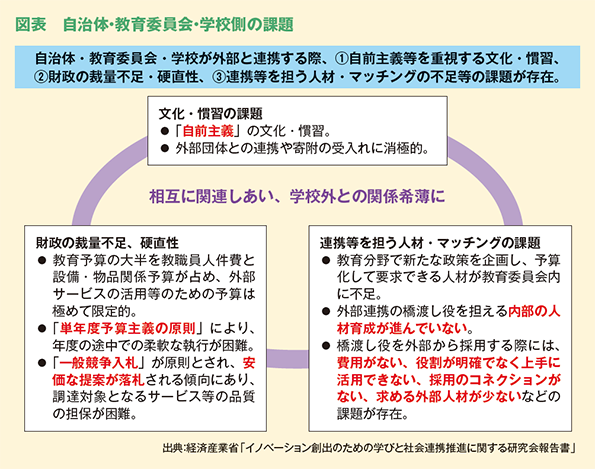

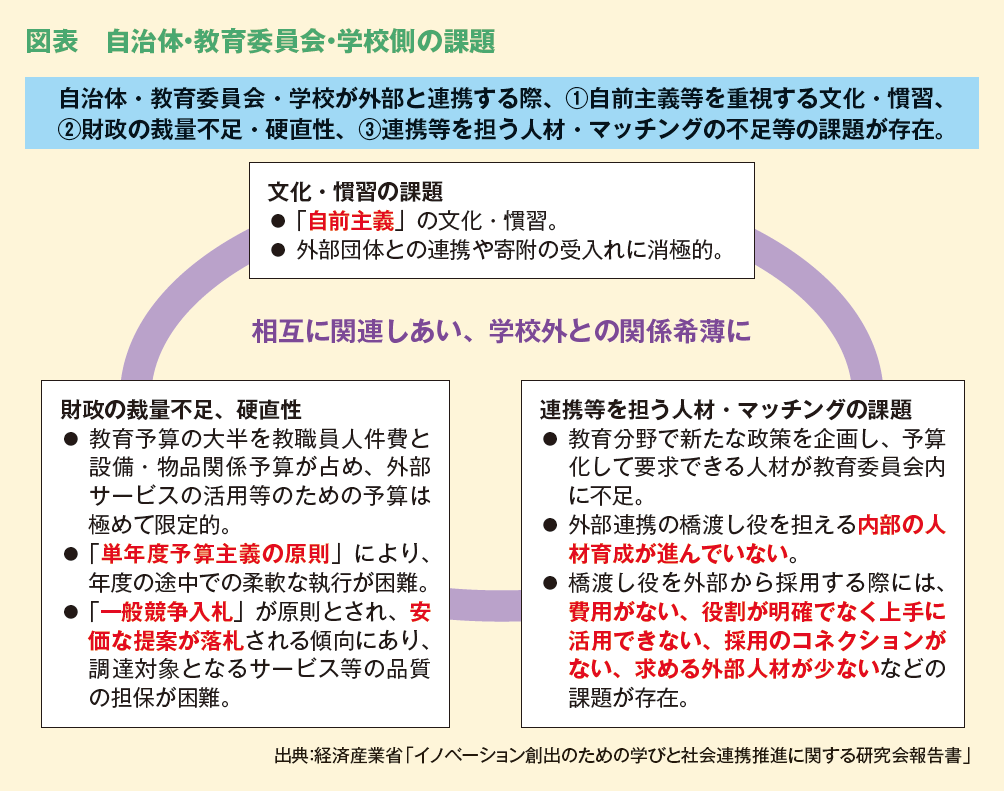

一方で、その社会実装に関しては、自治体・教育委員会・学校側、連携先である企業・個人側双方において、多様な課題を抱えている。このため、報告書の第2章では、社会に開かれた学びの実装に向けた課題を整理、自治体・教育委員会・学校が外部と連携する際、①自前主義等を重視する文化・慣習、②財政の裁量不足・硬直性、③連携等を担う人材・マッチングの不足等の課題が存在していると指摘している(図表)。

コンソーシアムを組成して

高校生のAI学習の機会を提供

報告書の第3章では、「社会に開かれた学びの実装(社会のリソース活用)に向けた様々な試み」として、こうした課題解決に取り組む自治体・教育委員会・学校を中心とした取組と、教育への支援に関心のある企業・団体、また個人を中心とした取組を取り上げている。

例えば、「企業による学びへの関与・貢献の取組」の「エ 長期的な人材育成に資する取組」では、行政・地元企業・大学連携のコンソーシアムを組成し、主に県内の高校生がAI学習を行う「やまがたAI部」を紹介している(➡こちらの記事)。「やまがたAI部」の活動は4月の入部に始まり、年度末の「AI甲子園in やまがた」を目指す通年カリキュラムに基づく。年度前半はAIの基礎などを学ぶオンライン座学、後半は参加各高校が設定したテーマによる探究活動という流れで、その間に、県内企業を訪問してものづくりの現場を学ぶ機会も何回か設けられている。

「AI甲子園」は、AI技術を競う「競技テーマ」と、各高校で設定した探究活動の成果を発表する「探究テーマ」の二種目で構成。第4回大会の予選には県内外から過去最多の34校が参加、本選には全15校140名が臨んだ。11校60名余りの参加者で始まった「やまがたAI部」は、2024年10月現在、県内21校117名、県外37校355名が参加する規模に拡大している。

報告書「エ 長期的な人材育成に資する取組」でも取り上げられた一般財団法人三菱みらい育成財団は、グループ各社が10年間で計100億円を拠出し、高校生等を対象とした教育プログラムに対して、原則3年間継続して助成。高校の「総合的な探究の時間」での交通費や謝金をはじめ、教育現場で活用されている。

同財団に2024年度で採択されたのが「高校生が作るギフト」だ(➡こちらの記事)。同プログラムは、高校生自身が地域にカタログギフトを製作するプロジェクトの応援を呼び掛ける「応援呼びかけ」、高校生が地域を探究し、掲載商品を探す「商品探索」、商品を選定し1 冊のカタログギフトにする「ギフト製作」、完成したカタログギフトを販売する「ギフト販売」の各フェーズで構成。「ギフト販売」まで行うことで、生まれた収益を教育支援金として学校へ還元。次年度の製作費を前年度の収益から生み出すことのできる、持続可能なプロジェクトとなっている。

全国の大学をスタッフに派遣

教育の地域格差の解消へ

社会に開かれた学びの実装が特に必要なのが地域の子どもたちだ。都市部と地域で「体験格差」が生じているという指摘も聞く。コエルワは「どこからでも『こえる』社会をつくる。」というミッションのもと、場所や環境に関係なく、子どもたちの将来の可能性を広げる学習機会の創出を目指している。同社のサービス「まなび場」は、小中学生・高校生を対象とした長期休暇スクール事業で、自治体主導で導入されることが多く、全国の大学生を運営スタッフとして派遣。学校や公民館などを会場に夏休み・冬休みなどを利用して数日間のプログラムを実施している(➡こちらの記事)。

長岡工業高等専門学校はスタートアップ・イードアと長岡市との共同プログラム「地域DXエバンジェリスト創出プログラム」(通称Ent-X:アントエックス)を開始した。プログラムの特徴は、現在進行形の企業課題に学生が取り組むこと。地域企業のDX課題解決のリアルな0→1(ゼロイチ)フェーズを通じて、地域産業を革新するDXイノベーション人材を育成している(➡こちらの記事)。

本特集は「社会と学校をつなぐ学びの実践」をテーマに、最新の取り組みを探った。自治体・教育委員会・学校、連携先である企業・団体など、多様な主体が連携して教育活動を充実させる上での参考となれば幸いだ。

企業・自治体・学校・団体など、多様な主体が連携し、社会全体での共助によって学びの選択肢を充実させていくことが今、求められている。

Photo by REDPIXEL /Adobe Stock

※経済産業省「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会報告書」