特集2 骨太の方針と学校の未来 給食無償化・生成AI・デジタル教科書

「骨太の方針」「女性版骨太の方針」が「給食無償化」「デジタル教科書の利活用促進」「生成AI活用」「女子中高生の理工系分野への進学促進」などを明記した。本特集では、こうした教育政策が展開される中で、検討すべき課題や必要となる考え方、取り組みなどを検証した。

給食費無償化に向けて

いま検討すべき課題とは?

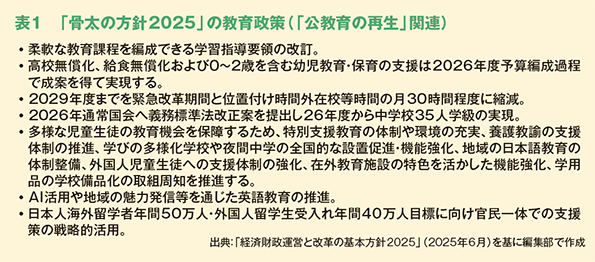

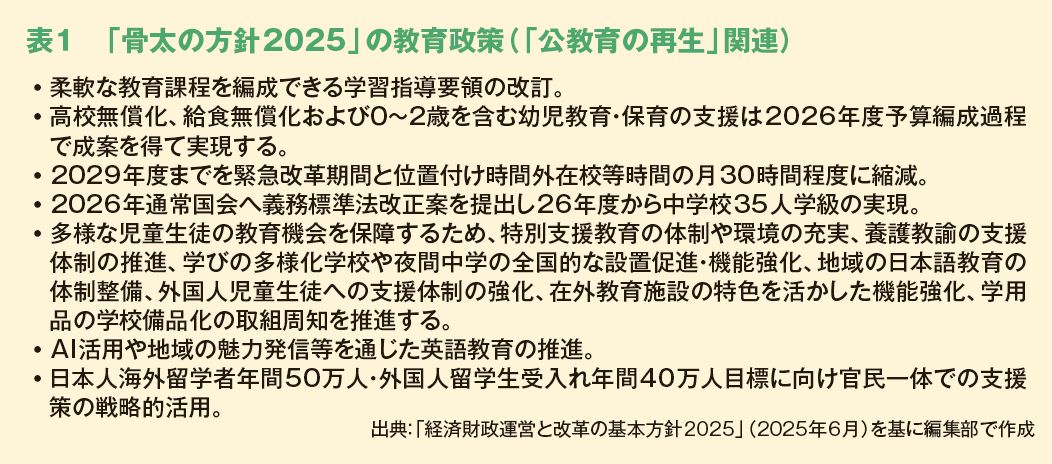

政府が6月13日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)は「質の高い公教育の再生」を掲げ、「高校無償化、給食無償化及び0~2歳を含む幼児教育・保育の支援については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和8年度予算の編成過程において成案を得て、実現する」ことを明記した(表1)。

文部科学省「「給食無償化」に関する課題の整理について」(2024年12月)によると、2023年9月1日時点で自治体独自の無償化を実施していた自治体は1,794自治体のうち722自治体に達している。また547自治体で給食を実施する全ての小中学校の児童生徒を対象に無償化を実施していることが明らかとなった。

財源は自己財源と回答した自治体が多く(722自治体中475)、次いで、地方創生臨時交付金(同233)、ふるさと納税(同74)、都道府県からの補助(同52)と続いた。

学校給食に関する経費の負担は、必要な施設・設備に要する経費及び人件費は学校設置者の負担(県費負担教職員である栄養教諭・学校栄養職員は都道府県)。一方、食材費は保護者負担(ただし、自治体等による補助を妨げるものではない)となっている。上記資料によると、公立に限っても給食費(食材費に相当する金額)の合計額は約4,832億円(推計)で「給食無償化」の拡大には、安定的な財源確保が必要だ。

こうした中、今年2月に署名された2025年度予算に関する自由民主党、公明党、日本維新の会の合意では、地方自治体に対して「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した対応を促す」としていた。

また、給食費に関して文科省では、教員の業務負担の軽減等に向けて、学校給食費の公会計化(学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる「公会計制度」を採用すること)と、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことを促進している。文科省の調査※によると、2022年5月1日現在で学校給食費の公会計化等を実施している自治体は519(34.8%)、前回調査から3.5ポイント増加、実施している自治体と準備・検討している自治体の合計も3ポイント増加し、65.2%となった。

こうした政策が進む中、公立学校の事務職員として勤務しながら、教育無償性の実現を訴えてきた栁澤靖明氏に、給食費無償化における課題などについて話を聞いた(➡こちらの記事)。

生成AIやデジタル教科書

を活用した授業設計の在り方

「骨太の方針」では「質の高い公教育の再生」において、「2029年度までを緊急改革期間と位置付け時間外在校等時間の月30時間程度への縮減を目標とし、学校・教師の担う業務の適正化やDXによる業務効率化、教育委員会ごとの取組状況の見える化、PDCAサイクルの強化、指導・運営体制の充実に取り組む」としている。

教員の長時間労働では、教員自身の健康確保はもちろん、教員が子ども達と向き合う時間が確保できない、授業準備の時間を取れないことが大きな課題となっている。こうした中、元公立中学校教員の水野孝哉氏は、起業して、全国の教員が考えた教材や授業アイデアを投稿するシェアサイト「せんせい市場」を2025年4月にリリースした(➡こちらの記事)。

2025年7月現在、登録教材数は約1500に達している。水野氏には、開発に至る経緯や「せんせい市場」の特長などを聞いた。

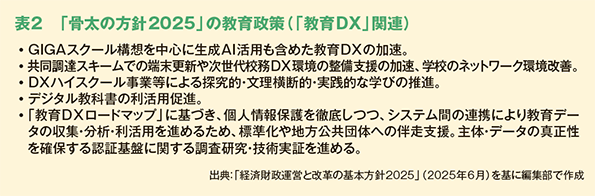

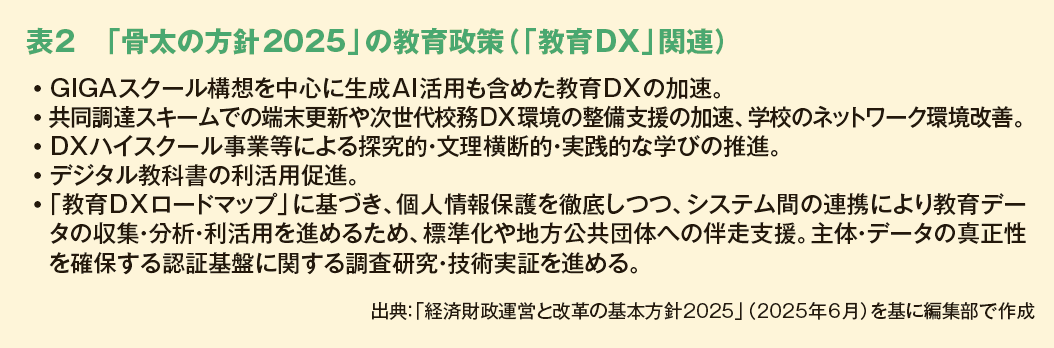

「骨太の方針」では「教育DX」の中で、「国策として推進するGIGAスクール構想を中心に、生成AI活用も含めて教育DXを加速する」ことを明記(表2)。また、「デジタル教科書の利活用促進」を盛り込んだ。デジタル教科書に関しては、中央教育審議会が2025年2月、「デジタル教科書推進ワーキンググループ中間まとめ」を公表した。

中間まとめは「教育課程・授業全体として、紙・デジタル・リアルを適切に組み合わせてデザインすることが重要」「紙かデジタルかといった『二項対立』の陥穽に陥ることなく、どちらの良さも考慮し、教育の質の向上のため、 学校や児童生徒の実態等に応じて適切に取り入れ、生かしていくという考え方に立つべき」と指摘。また、活用の実態として「デジタル教科書を教材等と効果的に組み合わせつつ活用することで、今まではできなかった、しにくかった主体的・対話的で深い学び、個別最適な学びや協働的な学び、授業改善や資質・能力の育成につながったとの多くの現場の声」を挙げている。

こうした新たな波が教育現場に起きている中で、これらツールとどの様に向き合い授業を設計するべきなのか。ELSA Japan合同会社事業開発部長の髙橋一也氏に寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

女性版骨太の方針が推進する

理工系分野への進学支援

2025年6月に閣議決定された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」、いわゆる「女性版骨太の方針」では、「科学技術・学術分野における女性活躍の推進」の中で、「女性が少ない分野への進学者増に向けた取組の推進」を掲げ、「女子中高生の理工系分野への進学を促進するため、女子中高生、保護者・教員を対象として、理工系分野に対する興味・関心を喚起する地域における取組を支援し、取組の成果等を全国に展開する」「理工系分野での活躍を含む、女性の多様な選択を可能にするための教育・学習プログラムの開発・普及を図るとともに、教育分野のアンコンシャス・バイアスの解消や男女共同参画の推進に取り組む」ことを明記している。

こうした中、東京大学生産技術研究所次世代育成オフィスでは女子中高生の理工系分野の進学支援を展開している。東京大学准教授の川越至桜氏に次世代育成オフィスの活動について話を聞いた(➡こちらの記事)。

本特集は「骨太の方針」をテーマに、「給食無償化」「デジタル教科書」「生成AI」「女子中高生の理工系分野への進学支援」などに焦点を当て、これからの学校の未来を展望した。

本特集がより良い学校づくりや子ども達たちのより深い学びの一助となれば幸いだ。