特集2 生成AI、シリアスゲームなど テクノロジーが創る次世代の教育

学校に1人1台端末が整備され、ICTを活用した学びが進みつつある。生成AIをはじめデジタル技術が急速に進化する中で、次世代の教育や学びを、どの様に目指すべきなのか。本特集は「DXハイスクール」「生成AI」「シリアスゲーム」などに焦点を当て、今後を展望した。(編集部)

2年目が始まる「DXハイスクール」

学校現場を応援する金沢工業大学

2022年5月、政府の「教育未来創造会議」が公表した第一次提言では、成長分野における国内の人材不足を背景に、自然科学(理系)を専攻する学生について、「世界トップレベルの5割程度」という目標を設定。デジタル・グリーン等の成長分野への大学等の再編を掲げた。こうした中、文部科学省は成長分野を牽引する高度専門人材の育成に向けて、大学・高専の学部再編等を後押ししている。

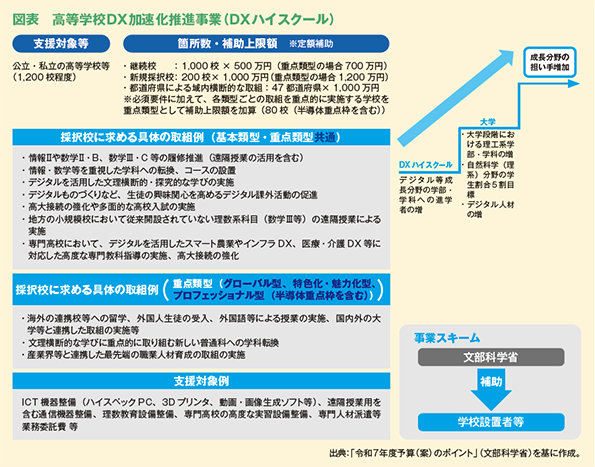

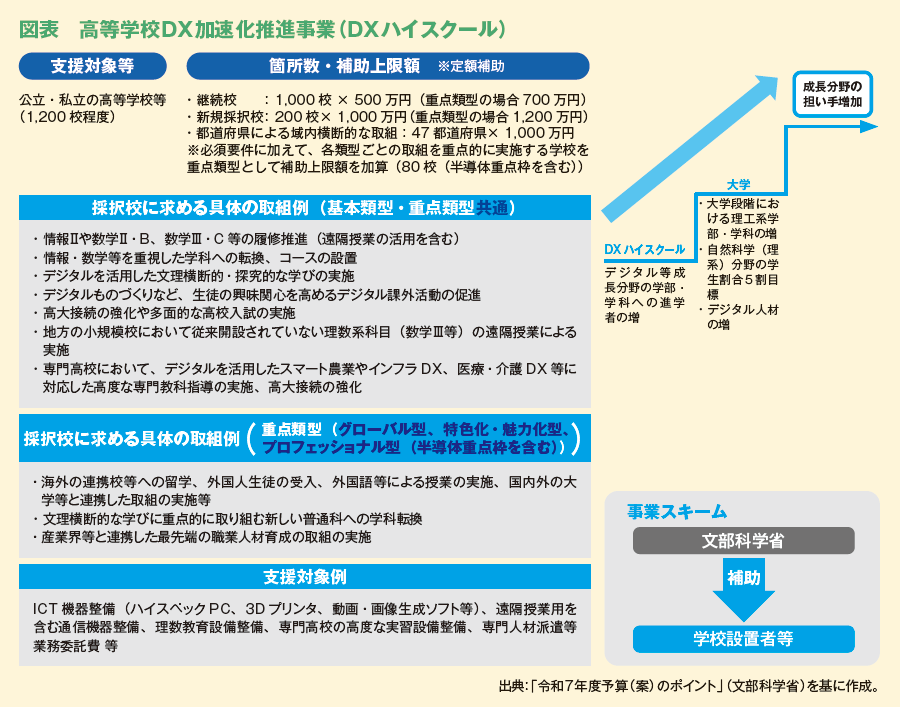

高校段階では2023年11月、令和5年度補正予算で「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」に100億円を計上。同事業は、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、専門的な外部人材の活用や大学等との連携などを通じてICTを活用した探究的・文理横断的・実践的な学びを強化する学校などに対して、必要な環境整備の経費を支援する取組み。

2024年度は、全国の公立・私立の高等学校等を対象に、補助上限額1,000万円/校の定額補助を実施。昨年4月、1,010校の採択校が公表された(公立:746校、私立:264校)。

令和6年度補正予算では、同事業に74億円を計上。さらに令和7年度予算案に2億円を盛り込んでいる。

2年目となる同事業では支援対象を1,200校程度に拡大。継続校は500万円、新規採択校は1,000万円の補助上限額(定額補助)を設けつつ、類型ごとの取組を重点的に実施する学校を重点類型として補助上限額を加算している(図表)。

こうした中で、デジタル機器を活用した教育の実践方法に課題を感じている高校教員は少なくない。そこで金沢工業大学では「DXハイスクール」に採択された高等学校の教員・教育委員会関係者を対象に「DXハイスクール応援プログラム」を2024 年度から提供している(➡こちらの記事)。

2024年8月に開催した第1回では「探究学習等におけるICT機器の活用例の紹介」「各種ICT機器展示・操作体験」、フリーディスカッションができる「教育DXカフェ」を実施した。

第1回には、24都府県から高校教員が約100名、さらに県外の教育委員会、教育関係者らが参加した。

2月25日に開催予定の第2回は、高校教員がより関心を持ちやすく、わかりやすい取り組みを紹介すべく、高校教員や企業による事例発表などを追加し、更に内容を充実させている。

注目が高まるAIの活用

実証実験が進む生成AIアプリ

GIGAスクール構想により学校に1人1台端末が整備されたことで、ICTを活用した学びが進みつつある。

この中で注目が集まっているのが生成AIの活用だ。文科省の令和6年度補正予算は「生成AIを活用した教育課題の解決・教育DXに向けた実証」「AIの活用による英語教育強化事業」に各6億円を計上。昨年12月には「初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン」を公表した。

また、「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進(最先端技術及び教育データ利活用に関する実証事業)」は、初等中等教育が抱えている重要課題に対し、先端技術や教育データを効果的に利活用することによって解決・改善を図る取組みについて、教育現場と企業・研究機関等との協働による実証等を行う事業だ。同事業における令和6年度の採択団体でも、実証研究テーマに「生成AI」を盛り込んでいる団体がいくつかある。

その一つである、一般社団法人アルバ・エデュでは、生成AIを用いた対話型教育アプリ「SPEAK STAR」を開発(➡こちらの記事)。同法人が蓄積してきたメソッドを集約し、画面上で生成AIと対話しながら、子どもたちの話す力や思考力を向上させるよう設計されている。昨年は、アプリの実証実験として埼玉県戸田市の小学校でアプリを活用した授業が行われた。

テクノロジーを活用して

「遊び」と「学び」を融合する

楽しむという娯楽性だけでなく、教育、医療、ジョブ・トレーニング、社会啓発など、さまざまな分野の目標達成のために活用できるゲームを指す「シリアスゲーム」。教育分野では、アナログとデジタルを兼ね備えた「Big Games」といった新たな試みも展開されている。

著書『シリアスゲームの社会的受容を問う』(福村出版)の著者である立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員のシン ジュヒョン氏に、韓国やノルウェーなど海外での導入事例や、最近のシリアスゲームの潮流などについて話を伺った(➡こちらの記事)。

また、東日本大震災を契機に始まったアカデミーキャンプでは、AIや自動化技術を活用した独自のプログラムを通じ、子どもたちが困難な時代を生き抜く力を育む場を提供している。

「人間にはAIが生み出す知を方向づけ、理解する力が不可欠だ」と語る一般社団法人アカデミーキャンプ代表理事の斉藤賢爾氏に活動内容などについて話を伺った(➡こちらの記事)。

本特集は「テクノロジーが創る次世代の教育」をテーマに、次世代を担う子どもたちに必要な次世代の教育や学びの在り方について、「DXハイスクール」「生成AI」「シリアスゲーム」など、いくつかのテーマに焦点を当て、今後を展望した。これから目指すべき学びや教育を実現させる上での一助となれば幸いだ。

学校に1人1台端末が整備され、生成AIをはじめとするデジタル技術の進展が社会に急速に普及する中、次世代を担う力を育む、新たな学びが求められている。

photo by Pakorn / Adobe Stock