特集2 遠隔授業の活用・高大連携の推進 DXハイスクールで探究を進化

2024年度から開始した文部科学省「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」。高校教育の実態が地域・学校により非常に多様な状況にある中、同事業を活用し、生徒の多様な学習ニーズに応え、探究・文理横断・実践的な学びをどう実現できるのか。その現状を追った。(編集部)

2025年度も事業を継続

DXハイスクールと高大連携

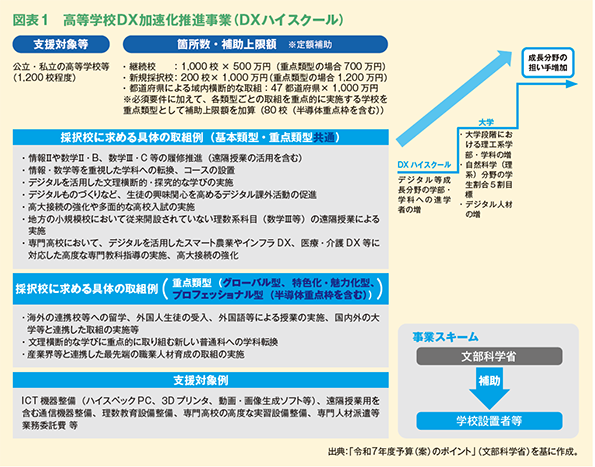

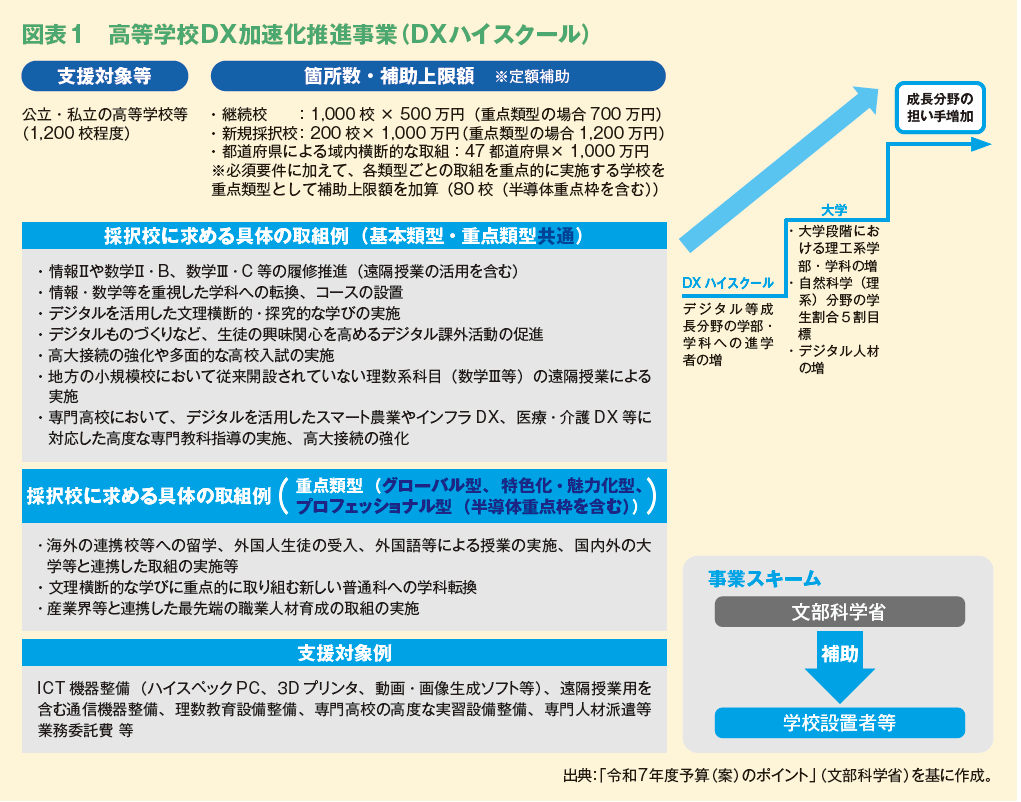

高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化に向けて、文部科学省は2024年度から「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」を開始。

同事業では、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、ICTを活用した文理横断・探究的な学びを強化する学校などに対して、取組に必要な環境整備の経費を支援している。

支援対象はICT機器整備(ハイスペックPC、3Dプリンタ、動画・画像生成ソフト等)、遠隔授業用を含む通信機器整備、理数教育設備整備、専門高校の高度な実習設備整備、専門人材派遣等業務委託費などを想定。全国の公立・私立の高等学校等を対象に、1校につき補助上限額1,000万円の定額補助を実施。2024年度は、1,010校が採択された。

2025年度は、継続校に対して1校につき500万円(1,000校程度)、新規採択校に対して1,000万円(200校程度)、都道府県による域内横断的な取組に1,000万円(47都道府県)といった枠組みになっている(図表1)。

さらにグローバル型、特色化・魅力化型、プロフェッショナル型(半導体重点枠を含む)といった「重点類型」に対して、継続校は700万円、新規採択校は1,200万円まで、補助上限額を加算している。

同事業では、情報科「情報Ⅱ」の開設や探究的な学びの充実等のため、大学等と連携し外部人材や外部コンテンツの活用を図ること等を求めていることから、高大連携の推進が重要となる。このため、文科省では、「大学・高専機能強化支援事業」に選定された大学に対して、DXスクール採択校との積極的な連携を求める※ととともに、文科省のHPで、金沢工業大学や愛知産業大学、高知工科大学といった高大連携支援事例を公開している。

こうした中、埼玉工業大学は、全国の採択校に向けた支援を決定。2024年7月に教職員により「DXハイスクール対策チーム」を発足した。同対策チームを中心に、DXハイスクール採択校に対して全学的に協力する体制を整えている。実際の支援活動などについて、同チームに所属する教員3名に話を聞いた(➡こちらの記事)。

統廃合と小規模化が進む高校

多様性の確保に必要な遠隔授業

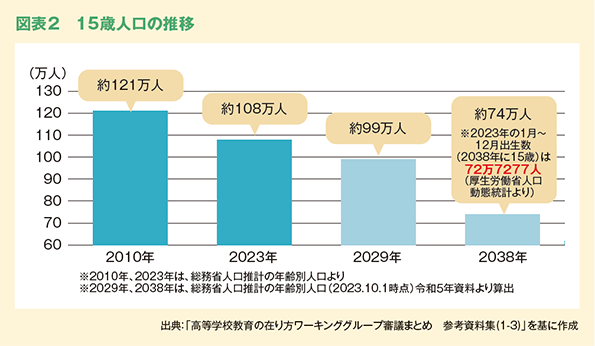

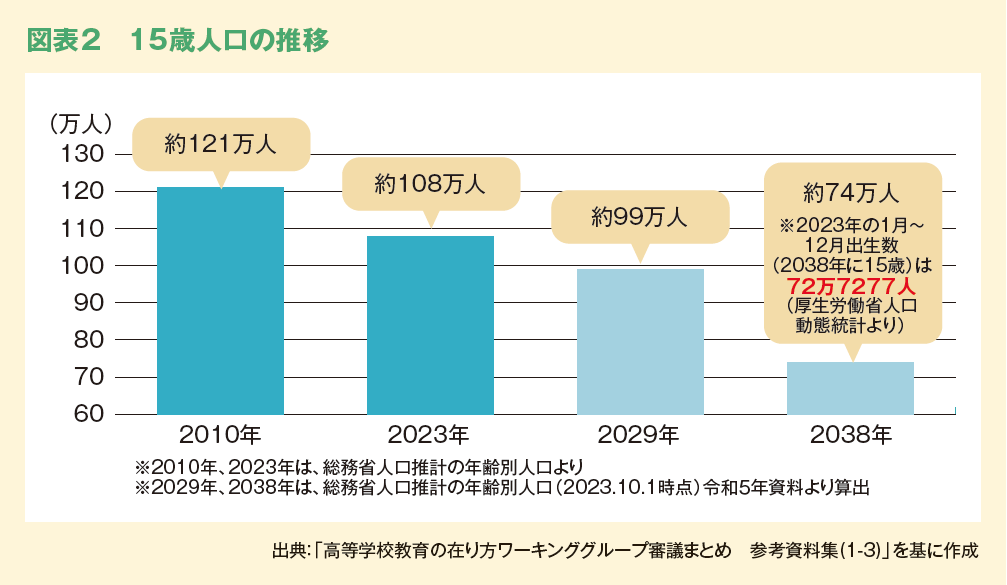

人口減少に伴い15歳人口も減少傾向にある。近年は100万人超で推移してきたが、2029年は100万人を割り込み、2038年は約74万人まで減少することがほぼ確実な状況となっている(図表2)。

少子化の影響により、多くの地域で高校の統廃合も進んでいる。文科省「学校基本統計」によると、2024年5月1日時点で、約64%の市区町村において公立校の立地が0又は1となっている(なお、0が約29%、1が約35%)。

高校の学校規模に目を向けると、公立校の学校規模は縮小傾向にある。「学校基本調査」によると、2011年度から2021年度にかけて学校数が約200減少している一方、小規模校の割合は増加している(例えば、「3学級以下」の割合は2.6%から4.0%に増えている)。

15歳人口の減少により、高校の統廃合や小規模化が進む中、中央教育審議会「高等学校教育の在り方ワーキンググループ」は、2025年2月に「審議まとめ」を公表。「これからの高等学校の在り方に係る基本的な考え方」の一つに「多様性への対応」を掲げ、「地理的状況や各学校・課程・学科の枠にかかわらず、いずれの高校においても多様な学習ニーズに対応し、潜在的なニーズに応える柔軟で質の高い学びを実現」することに取り組むことが重要だと指摘している(➡こちらの記事)。

「審議まとめ」は「少子化が加速する地域における高等学校教育の在り方」における具体的な方策として、「教科・科目充実型の遠隔授業、学校間連携等の推進による学びの機会の充実に関する実証研究の実施」や「配信センターの体制・環境整備、学校間連携等の促進」などを挙げている。

遠隔授業用を含む通信機器整備が支援対象となるDXハイスクールでは、遠隔授業の活用に向けてICT機器の整備を進めている高校もある。また、北海道や大分県では、配信センターの体制・環境整備などをはじめ、遠隔授業において先進的な取組を展開している(➡こちらの記事)。

そして、社会構想大学院大学教授の荒木貴之氏には、DXハイスクールによる遠隔合同授業やICTを使った学びの未来などについて寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

本特集は「DXハイスクールで探究を進化」をテーマに、高等学校の学びの未来を展望した。生徒の多様な学習ニーズに対応し、柔軟で質の高い学びの実現に向けた一助となれば幸いだ。

※「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」の採択校と大学等との連携について(事務連絡)(令和6年4月16日)