特集2 いま必要な学び方・働き方改革に向けて 次世代の学校組織をつくる

政府の「骨太の方針」は「質の高い公教育の再生」を掲げ、2029年度までを緊急改革期間と位置付けて「働き方改革の更なる加速化」などを打ち出した。時代に合わせた学び方・働き方改革など、次世代の学校づくりが求められている中、本特集ではその取り組みに必要な視点を検証した。

2029年度までを緊急改革期間とし

時間外在校等時間を30時間に削減

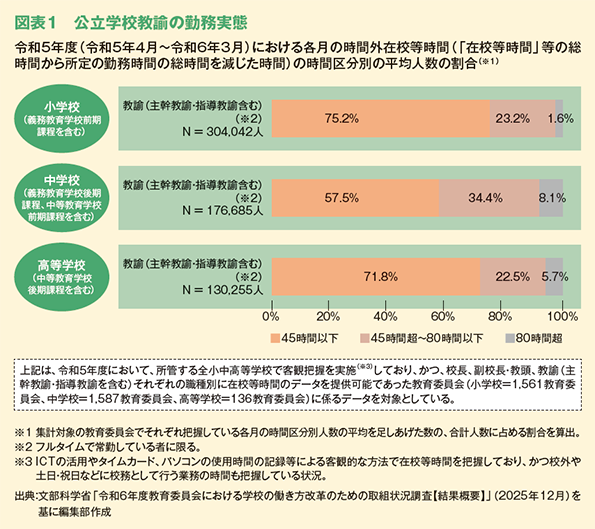

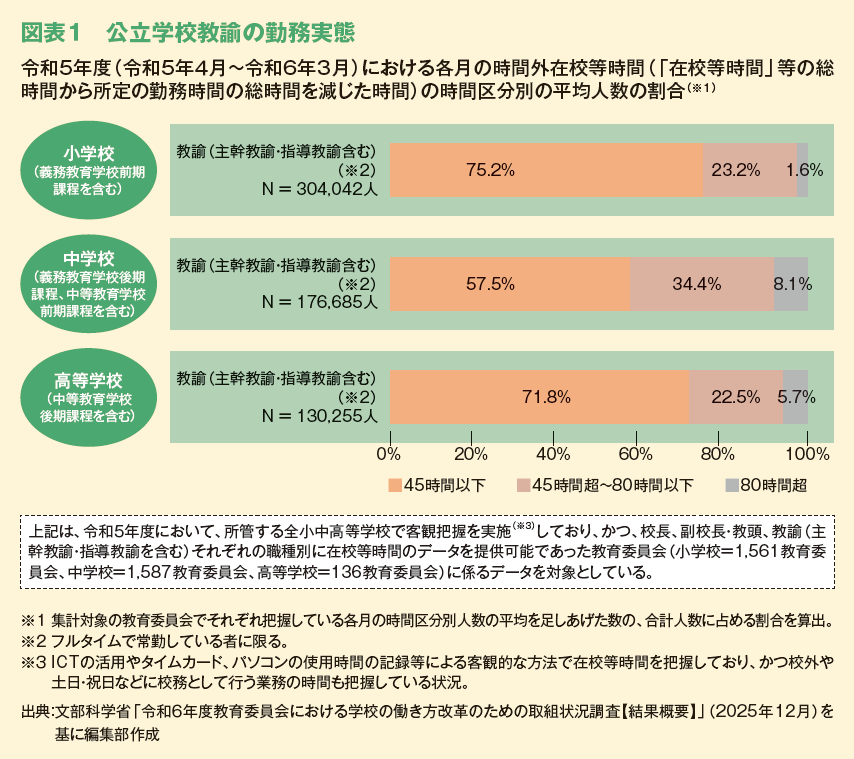

教師の長時間労働が注目され、学校の働き方改革の必要性が指摘されて久しい。「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が定める1か月の在校等時間(超過勤務45時間以内)に関して、文部科学省の調査を見ると、小学校は「45時間以下」が75.2%、中学校は57.5%、高校が71.8%となっている(図表1)。45時間以下の割合が特に低い中学校では「45時間超~80時間以下」が34.4%、過労死ラインと言われる「80時間超」が8.1%となっている。

そうした中、6月11日、給特法等改正案が、参議院本会議で可決、成立した。改正法は公立学校の教員に支給される教職調整額の給料月額4%を2026年から毎年1%ずつ段階的に10%まで引き上げていく。このほか、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表、実施状況の公表を義務付ける。政府が6月13日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)は「2029年度までを緊急改革期間と位置付け時間外在校等時間の月30時間程度への縮減を目標」に掲げている。

政府が働き方改革推進を掲げる中、現場主導での取り組みも必要だ。É-couleur(イークルール)は現場主導での働き方改革を支援する「コンサルティング事業」を展開している(➡こちらの記事)。同事業を通じて同社は2024年度、静岡市教育委員会からモデル校に指定された伝馬(てんま)町小学校(静岡市葵区)の改革プロジェクトに参画。学校内に推進チームを立ち上げ、月1~2回、30分以内の定例会を開催。定例会では、まず目的の共有を図るため「ありたい姿」を議論し、アンケートで現状を把握、教員が日々の業務の中で感じている課題を起点に対話を重ねていった。現場主導の取り組みを重ねた結果、政府が求める、「残業時間45時間以下」を大きく下回る、月27時間までの削減を実現した。

いま必要な管理職の職能開発

次世代の学校づくりの現場

変化の激しい時代を子ども達が生きていくため、学校自身も時代の変化に応じた学校づくりが求められる。そうした取り組みを主導していくことが期待されるのが校長や教頭といった管理職の存在だ。ただ、学校の管理職は民間企業と同様に、プレイヤー(教員)とマネジャー(校長等)で求められる能力は異なる。

東洋大学大学院准教授の葛西耕介氏は「日本では校長職は、教師とは職種が異なるとも熟練を要する専門職だとも見られていない」と指摘する(➡こちらの記事)。葛西氏には、国際比較で見る日本の校長の特徴、校長(管理職)研修をどの様に変えれば良いのか、具体的な取り組みなどについて寄稿いただいた。

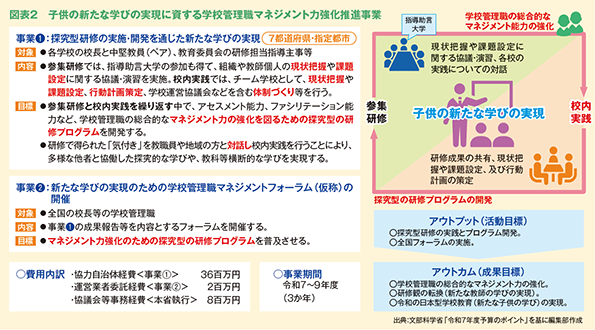

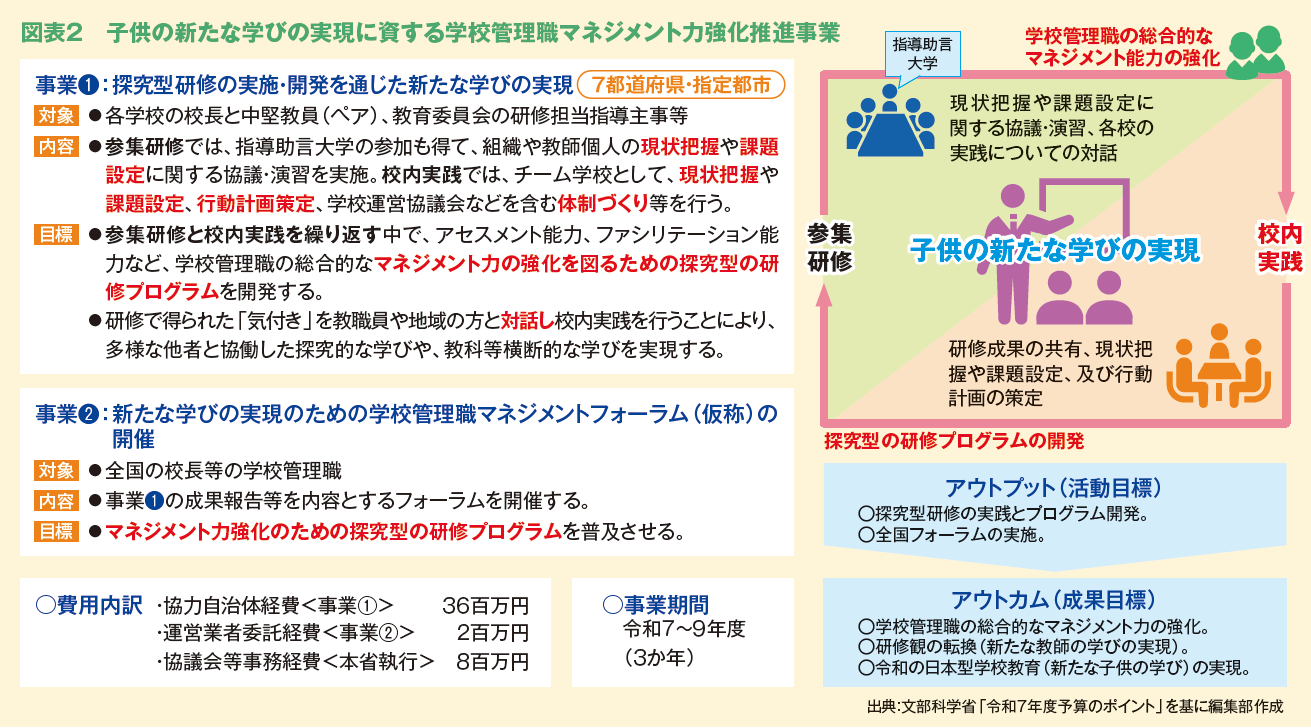

また、管理職のマネジメント力強化に向けた政府の動きを見ると、2025年度予算に「子供の新たな学びの実現に資する学校管理職マネジメント力強化推進事業」(0.5億円)を盛り込んでいる(図表2)。

一方で管理職が主導して改革を進めている学校現場もある。愛知県の公立中学校に務める長瀬基延氏は、大学院在学中の2022年4月に教頭に就任し、管理職として大学院で学んだ知見を組織改革の実践に結びつけている(➡こちらの記事)。長瀬氏には対話を重ねて実現した働き方改革や部活動改革、子どもが主語の授業づくりなどについて寄稿いただいた。

また、日本は50代の校長が多い中、37歳で御殿場西高等学校の校長に就任した勝間田貴宏氏は、自ら教鞭を執りながら、ICTや探究学習を軸に学校改革を推進。「越境」をキーワードに、地域と世界をつなぐ学びを実現しようとしている(➡こちらの記事)。

「不易流行」という言葉が示すように、学校も変えるべきではない本質的なものと、時代に合わせて変えていくべきものがあるはずだ。

それぞれを見定めて「次世代の学校組織をつくる」ために必要な取り組みは何か。本特集がその実践の一助となれば幸いだ。