特集2 多文化共生と学校・地域教育 外国につながる子どもたちの学び

公立学校に在籍する外国人児童生徒が年々増加している中、多くの教員にとって、日本語指導が必要な児童生徒は身近な存在となっている。多文化共生社会の実現を目指して学校・地域の教育はどうあるべきか。本特集では政府の施策や地域の実践などから今後を展望する。

児童生徒の多様化が進む中

必要な施策と効果的な実践

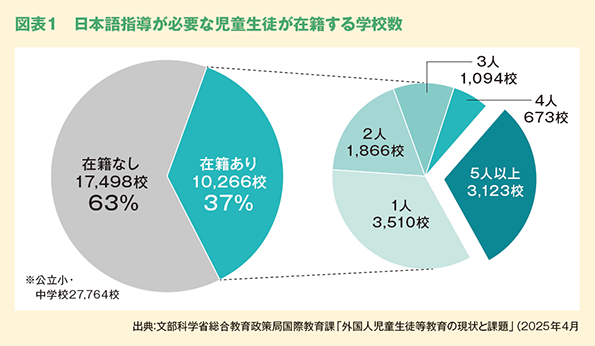

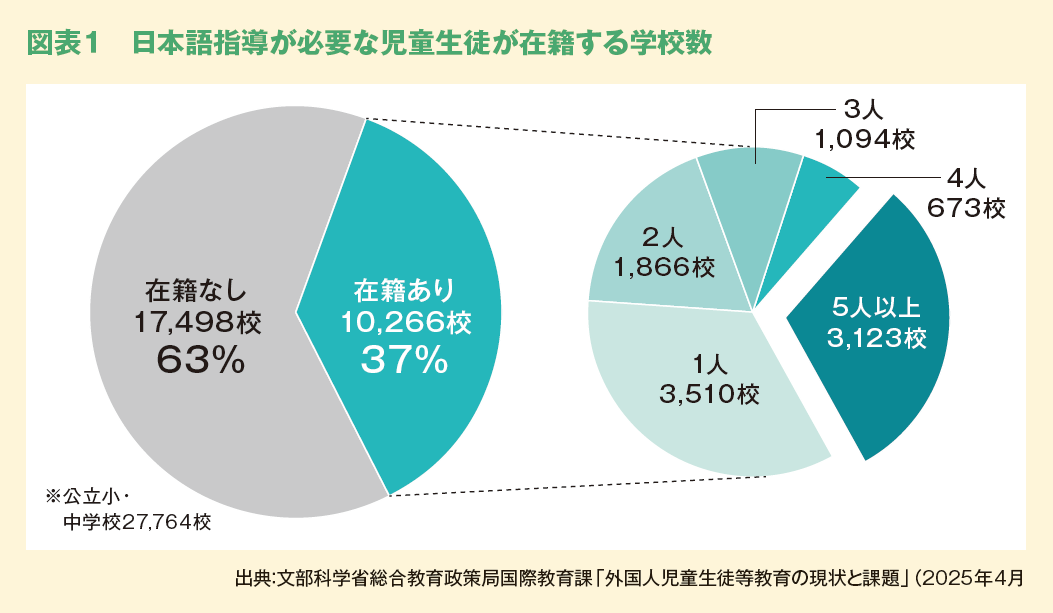

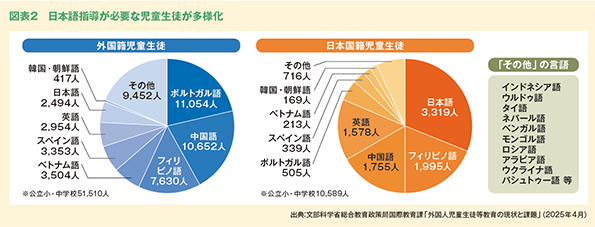

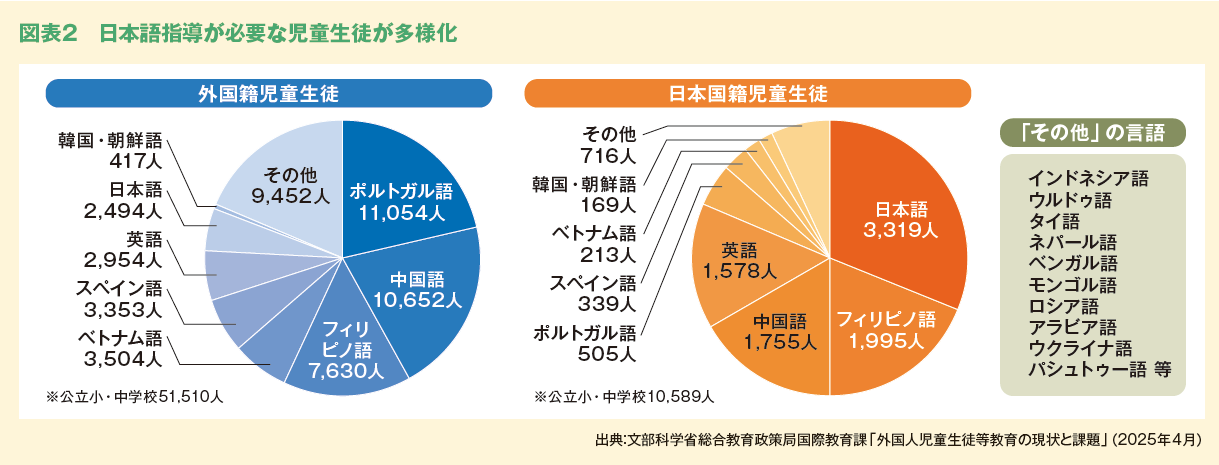

近年、日本の在留外国人数は増加している。日本で就労する外国人は24年10月末現在で230万人と過去最多を記録した。こうした中、公立学校に在籍する外国人児童生徒数は年々増加、日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数は、公立小・中学校27,764校に対して「在籍あり」が37%(10,266校)に達している(図表1)。また、日本語指導が必要な児童生徒も多様化している(図表2)。

文部科学省の2026(令和8)年度の概算要求では従来の事業「外国人の子供の就学促進事業」と「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」の拡充を盛り込んだ。教育現場を取り巻く状況や、足元の支援策、今後の方針など、多文化共生社会の実現へ向けた教育の在り方について、文部科学省総合教育政策局国際教育課長の釜井宏行氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、言葉も文化も多様な子どもたちが共に学ぶ「多様性の教育」の在り方について広島大学准教授の南浦涼介氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

都道府県別に日本語指導が必要な児童生徒数を見ると最多が愛知県(13,984人)で神奈川県(8,589人)、東京都(6,312人)と続く。一方、最も少ないのは高知県(43人)で岩手県(53人)、鳥取県(56人)と続く(小中・高校等の合計)。日本語指導が必要な児童生徒は集住化・散在化の傾向がみられる中、地域の学校において日本語指導が必要な児童生徒が散在している場合、オンラインの活用が効果的な支援に繋がる。

筑波大学では2020年に「グローバル・サポート事業」を発足。同事業は各地域の学校とオンラインでつながり、主に筑波大学の学生が「日本語サポーター」として外国ルーツの子どもたちの日本語学習や教科学習をサポートする取組みだ。この取組みを牽引する澤田浩子准教授に話を聞いた(➡こちらの記事)。

継続的な学びを支える地域の

「サードプレイス」の取組み

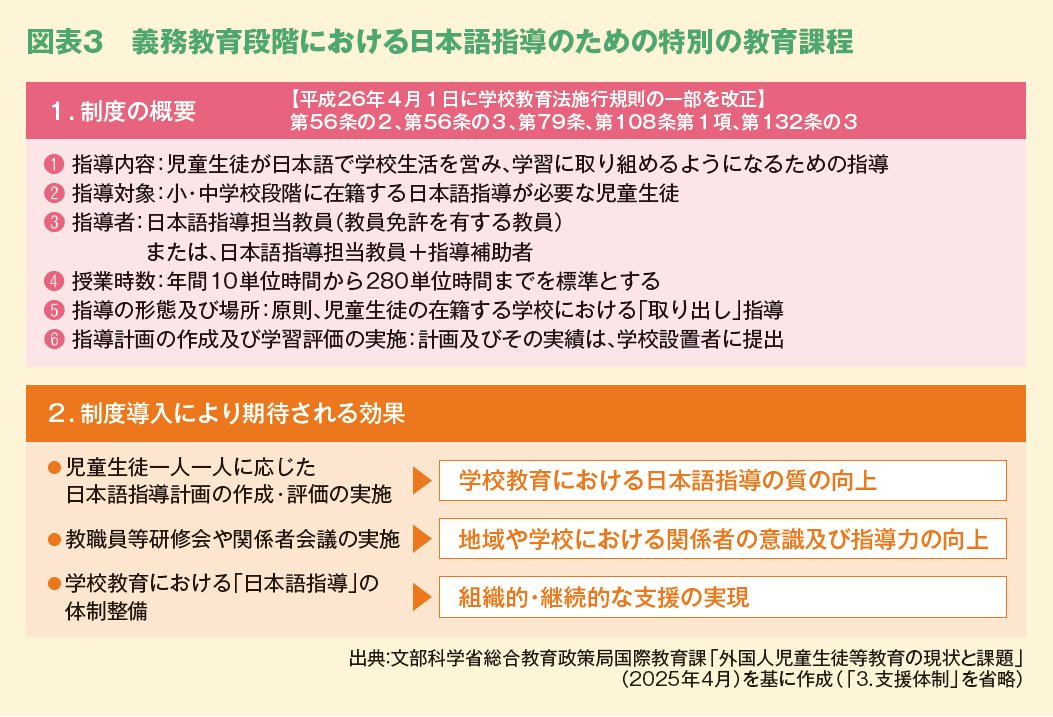

日本語指導が必要な児童生徒に対して義務教育段階では「特別の教育課程」がある。原則、児童生徒の在籍する学校における「取り出し」指導で授業時数は年間10単位時間から280単位時間までを標準としている(図表3)。文科省の調査によると義務教育段階の「特別の教育課程」よる指導を受けている児童生徒数は外国籍37,500人、日本国籍6,809人となっている。

高校段階に焦点を当てると、公立高校の日本語指導が必要な生徒は、高校生全体と比較して中途退学率が高い、就職者における非正規就職率が高い等の課題が指摘されてきた。このため高校段階において「特別の教育課程」を編成し、日本語の個別指導と単位認定を可能とする省令・告示等の改正が行われ、2023年4月から制度の運用が開始した。ただ、小中学校と比較して、高校は関連教材が圧倒的に不足するなど、様々な課題も山積している。

約30年にわたり多文化共生教育をサポートしてきた認定NPO法人 多文化共生教育ネットワークかながわ(ME-net)は主な活動領域は高校教育で、「高校進学ガイダンス」など進学支援に力を入れている。また、継続的な学びを支える「サードプレイス」づくりにも力を入れている。理事長の大谷千晴氏に活動内容など話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、認定NPO法人メタノイアは、東京や埼玉を拠点に、日本語の学びと居場所づくりを軸とした活動を展開。進学やキャリア形成を支える支援なども実施している。代表理事の山田拓路氏に活動内容などを聞いた(➡こちらの記事)。

本特集は「多文化共生と学校・地域教育」をテーマに、文部科学省の施策、地域の実践や有識者への取材などから今後を展望した。全ての子どもたちの質の高い、深い学びを実現する、多文化共生社会実現に向けた一助となれば幸いだ。