ネット時代の自由とアーキテクチャ ローレンス・レッシグの社会構想論

社会構想大学院大学 社会構想研究科では、社会のグランドデザインを描き、実装できる人材を養成している。本連載では12人の社会構想家の実践から、「グランドデザイン」について解説。本稿では、インターネット時代の自由と規制を考察したローレンス・レッシグを取り上げる。

ローレンス・レッシグ(Lawrence Lessig、1961年~)は、米国で最も著名な憲法学者の一人であり、現在ハーバード大学ロースクールの教授を務めている。彼の名前が歴史に刻まれたのは、スタンフォード大学教授時代に公刊した『CODE―インターネットの合法・違法・プライバシー』(山形浩生・柏木亮二訳、翔泳社2001年)や『コモンズ―ネット上の所有権強化は技術革新を殺す』(山形浩生訳、翔泳社2002年)といった著作において、「インターネット時代の自由と規制」について徹底した思考を展開したことによる。

我が国では、「知的財産の過剰な保護に反対する論客」であることを強調した理解が一般的であったが、今から振り返ると、むしろ彼の思考の神髄は、合衆国憲法の起草者がその保護を意図していた憲法的価値<自由>を新しいネット時代でいかに守るかという、新しい社会構想を提唱した点にあると言える。『CODE』は2006年に『Code Version 2.0』(山形浩生訳、翔泳社2007年)に書き換えられている。ここでは改訂版『CODE』の内容を紹介しよう。

CODEとは何か

北島 純

社会構想大学院大学 社会構想研究科 教授

専門分野:政治過程論/コンプライアンス(腐敗防止)等

担当科目:情報戦略/パブリック・アフェアーズ/国際関係論

東京大学法学部卒業、九州大学大学院修了。駐日デンマーク王国大使館上席戦略担当官を経て、経済社会システム総合研究所(IESS)客員研究主幹を兼務。映画を通じて現代社会の動向を理解する時事映画評論も展開中。

1990年代半ばから爆発的な普及を始めたインターネット上では現実の空間とは異なる「サイバー空間」が出現した。当時、いかなる政府もこのサイバー空間を管理できないというリバタリアン(自由至上主義)的理想主義が流行したが、レッシグはこれを徹底批判。サイバー空間における自由は、人為的に構築された「コード」によって既に規制されていることを喝破した。

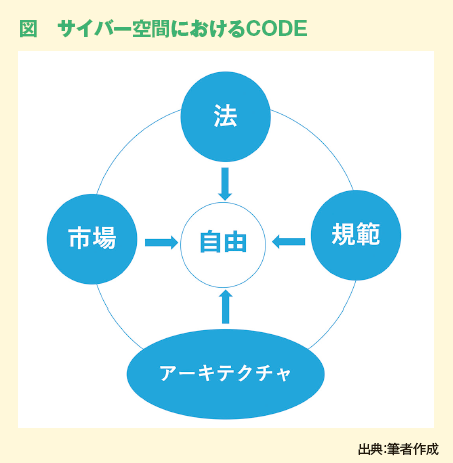

「コード」とは抽象的な概念だが、サイバー空間を構成している様々なソフトウェアやハードウェアの設計原理・駆動方法・プログラミング・アルゴリズム等の総体であり、サイバー空間を制約する「規制手段」として現に機能しているものをいう。レッシグが独創的であるのは、従来から社会を統制・規制する手段として理解されていた「法」や「社会的規範」や「市場」と並んで、「アーキテクチャ」という概念を規制手段つまりコードの範疇に加えて分析した点である。

例えば煙草の場合、未成年者への販売を禁止し喫煙できる場所の制限を課す法令や、レストランで断りなく煙草を吸うと他人から白い目を向けられるという社会通念つまり社会規範、あるいは煙草の価格や品質という市場の動向が、煙草を吸うという行動に一定の制約を与えているが、それだけでなく、ニコチン含有量の増減や無煙煙草の開発といった煙草商品の「設計」や「作られ方」も喫煙行為を制約する規制手段として機能している。ここでいう設計が「アーキテクチャ」だ。

法・規範・市場と異なり、当人が知ると知らざるに関わらず、あるいは履行措置が用意されているかどうかに関係なく規制が機能するという「自己実施性」を有しているが、アーキテクチャは自然と存在している訳ではない。誰かが何らかの時点で創作した人為的コードに他ならない。ヨーロッパでは憲法裁判所は首都ではない場所に設置されることがあるが、これは首都にある立法府と行政府から物理的に遠ざける環境を設計することによって、憲法裁判所の中立独立性を担保するものであるとレッシグは指摘している。このアーキテクチャも立憲主義による社会構想の現れと言えよう。

自由が存立する余地

レッシグはクリエイティブコモンズ(知的共有地)をはじめとする「知的財産」、「プライバシー」、「表現の自由」といった論点を取り上げ、合衆国憲法の起草者が想定もしていなかったサイバー空間における自由と規制のあり方に深い思考を巡らせる。起草者の意図を「翻訳」することで「隠れた曖昧さ」を分析、あえて白黒を決着させない余地(遊び)が意図的にビルトインされていることが自由を保障していることを論証する論理の展開は凄まじい。レッシグは次のように言う。

「わたしが示唆したいのは、もし規制というものを相対化すれば-もしそれぞれの規制モードがどういうふうに規制して、それぞれがだいじな意味で法に従属しているかを理解すれば-自由というのが、単に法に対する制限を通じて構築されるものじゃないということを理解できるはずだということだ。自由というのはむしろ、個人の選択の余地を保存する構造によって構築されるのだ。その選択がどれだけ制約されていようとも」(山形浩生訳)

つまり法令を緩和しさえすれば自由が実現する訳でない。問題はサイバー空間においてコードが広義の法として機能していることである。レッシグは「規制」のあり方を巨視的に分析することで、アーキテクチャが自由を制約するものであると同時に自由の存立基盤であるという構造を見抜く。

さらに市場原理が主導するサイバー空間で私的活動によって自由・人権等の公共的な憲法価値が脅かされる場合は、公共的アーキテクチャとしての政府による干渉が時に必要であり、それは許容されるという結論に達する。

レッシグはその後、政府の機能不全、特に政府が選出される方式における腐敗(政治資金調達やロビイング等の腐敗)に関心を集中させ、選挙制度改革を訴えて2015年、民主党大統領候補指名予備選への出馬を表明。しかし政治資金が集まらず撤退に追い込まれる。

サイバー空間のアーキテクチャを見抜いた怜悧な頭脳が現実の政治アーキテクチャの前に敗北した形だが、インターネットが開花した黎明期に、リアル空間からサイバー空間への地殻変動に適合させて新しい社会構想を打ち上げた彼の思考の意義が損なわれるものではない。

むしろ今テクノリバタリアンが幅を利かせソーシャルメディア(SNS)でのファクトチェックが放棄されるような荒々しい「思想の自由市場」論が席巻する現代だからこそ、あるいは我々がその渦中にある生成AI全面台頭の時代を迎えるタイミングであるからこそ、「いかに自由を確保するか」という次代の社会構想を練るためにレッシグの論理と情熱を継承することが必要であるように思われる。