新しい社会の到来を予告 後藤新平の帝都復興構想

社会構想大学院大学 社会構想研究科では、社会のグランドデザインを描き、実装できる人材を養成している。本連載では12人の社会構想家の実践から、「グランドデザイン」について解説。本稿では、関東大震災からの復興の理想像を描いた、後藤新平の帝都復興構想を取り上げる。

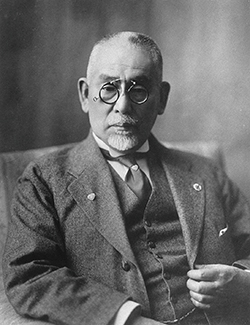

後藤新平(1857-1929年)。東京市長、内務大臣等を歴任し、今日に至る東京の都市基盤形成に大きな影響を与えた。

新しい社会の到来を予告する社会構想が、社会のありかたを水路づける(cf. 長谷川公一,2019,「社会運動と社会構想」長谷川公一ほか『社会学(新版)』有斐閣,527–528)。後藤新平の帝都復興構想は、まさにこの言葉を体現する社会構想の好例といえる。当初の構想から実際の計画は大幅に縮小されたものの、その理想的な近代都市計画は新しい社会の到来を予告し、その後の東京の発展を方向づけたのである。

震災を契機とした復興構想

富井 久義

社会構想大学院大学 社会構想研究科 准教授

専門分野:社会学

担当科目:社会学基礎理論、実践研究法Ⅰ・Ⅱ、産業社会学ほか

博士(社会学、筑波大学)。専門はボランティア論・市民社会論・環境社会学。主な研究業績に「森林ボランティアの社会的意義の語られ方」(2017、『環境社会学研究』第23号)、「新型コロナウイルス感染症は遺児世帯の生活にどのような影響を及ぼしたか(1)」(2021、『社会情報研究』第2 巻第2 号)など。

1923年9月1日に発生した関東大震災は、多くの建物倒壊や火災を引き起こし、死者・行方不明者は10万5千人余におよび、被災者も多数にわたった。

関東大震災の直前まで東京市長を務めていた後藤新平は、震災直後、内務大臣に就任。①遷都はしない、②復興費に30億円を投じる、③欧米最新の都市計画を採用して日本にふさわしい新都を造営する、④新都市計画実施のため、地主に対して断固たる態度をとるという4つの方針のもと、9月6日には「帝都復興ノ議」と題する建議を閣議に提出、①臨時帝都復興調査会の設置、②帝都復興を長期の内外債を財源とする国費によって実施すること、③被災地域を公債の発行によって一括買収し、整理後それを払い下げるか貸し付けるという構想を示した。

後藤はさらに新設された帝都復興院総裁として復興計画の策定にあたり、理想案の作成に注力、その過程では、実際に40億円超におよぶ復興計画案もみられた。

しかしながら後藤の構想する帝都復興計画はその後、財政上の制約や帝都復興審議会・帝国議会での反対により、約4.7億円規模に縮小され、帝都復興院も廃止。さらに政変によって内務大臣を辞するに至り、後藤がみずからの帝都復興構想の実現に取り組むことはかなわなかった。

帝都復興構想のもつ意義

帝都復興計画はその後、内務省帝都復興局において6年計画で担われ、土地区画整理による街路整備と幹線道路網の形成、鉄製橋梁の整備、防火地帯となる公園整備、地下に埋設された上下水道やガス等のインフラ整備等がなされるに至った。

後藤の構想は完全には実現しなかったものの、その理念の核心部分は活かされ、今日に至る東京の都市基盤形成に意義をもたらした。近代的な都市計画にもとづく新都の造営という新しい社会の到来を予告する構想であったことが、その後の東京の都市形成のありかたを水路づけたということができるだろう。

現代に生きる後藤新平の構想力

後藤新平の帝都復興構想に学ぶ点はいくつかある。

第一は、現実の制約を一旦脇に置いて、望ましい人間社会のありかたについての理想案を描くことである。

復興費30億円というのは、一般会計歳出の規模が約15億円の時代にあっては大規模であり、その実現可能性には疑問の声があがった。しかしながら、直面する課題への近視眼的な対応に終始するのではなく、大都市東京の近代化という長期的なビジョンに基づいて復興の理想像を描いたからこそ、東京の目指す復興のありかたは水路づけられたということができる。

第二は、構想を実現するための具体的な計画を持っていたことである。

帝都復興構想は、たんに方針を示すのみならず、実行を見据えた具体的な計画を持っていた。予算の縮小もいたずらにおこなわれるのではなく、どの事業を縮減するかという具体策との連動を伴って議論がなされていたようすがうかがわれる。望ましい人間社会のありかたを目指すための具体的な過程・方法が示されていることは、その理想の実現への道筋を人びとに示すことにつながった。

第三は、理想案の提案に先立って、現実の社会の問題点や欠陥を把握し、その原因を解明することである。

後藤が短期間に帝都復興構想を提案できた背景には、東京市長時代にいわゆる8億円計画と呼ばれる「東京市政要綱」を発表し、すでに都市インフラ整備の方向性を検討していたことが挙げられる。さらに後藤は、東京市政調査会を設立し、東京市政についての調査を推進するなど、政策立案のベースとして科学的調査を重視したことでも知られる。

たんに理想案を描くのみならず、目前の東京が抱える問題点や欠陥を把握し、その原因究明に取り組んでいたことは、帝都復興構想が理想でありながら実現可能性のあるものとして示される道筋を用意したといえる。

これらは、舩橋晴俊が社会構想の主題とした諸点に重なる――①その時点での社会の問題点や欠陥の指摘、把握、②それらが何に起因するのかの解明、③望ましい人間社会のあり方の提示、④現在の状態から望ましい社会への変革過程・変革方法についての主張(舩橋晴俊,1996,「社会構想と社会制御」井上俊ほか編『岩波講座 現代社会学 第26巻 社会構想の社会学』岩波書店,1–24.)。すなわち、後藤の帝都復興構想の提起に至る過程には、理想的な社会構想の示しかたのエッセンスが宿っているといえる。

4点目として、ビジョンを共有する人材を登用することの重要性にも触れておきたい。

後藤新平の帝都復興構想は、その過程をつぶさにとらえれば、後藤が登用した複数の優秀な人材の尽力によってつくりだされたものであり、かれらは帝都復興計画の実現にあたっても大きな貢献を果たした。後藤はそうした人材をそれまでのキャリアのなかで見出し、帝都復興構想にあたって登用したのである。

スケールの大きな社会構想の計画・実現をひとりでなすことは難しい。志を同じくし、それぞれの専門分野で力を発揮する人材を登用することもまた、後藤に学ぶことのできる重要な要素である。

<主要参考文献>

・越澤明,2011,『後藤新平——大震災と帝都復興』筑摩書房.

・中邨章,2009,「震災復興の政治学——試論・帝都復興計画の消長」『政經論叢』50(3-4): 1-94.

・鶴見祐輔,2006,『〈決定版〉正伝・後藤新平 8 「政治の倫理化」時代 1923〜29年』藤原書店.