特集1 「2025年の崖」を乗り越える デジタル人材の育成

政府がDX推進に必要なデジタル人材の育成・確保に向けて、様々な施策を打つ中で、デジタル人材の不足をはじめ、企業は様々な課題を抱えている。本特集では、「デジタル人材の育成」をテーマに、必要なマインドや教育プログラムの実践例などを探った。(編集部)

DX推進に必要な人材類型で見る

いま育成が必要なデジタル人材

データやデジタル技術を活用した産業構造の変化が起きつつある中、企業は、DXの推進が求められている。一方で、DXの推進を担う人材は不足している。

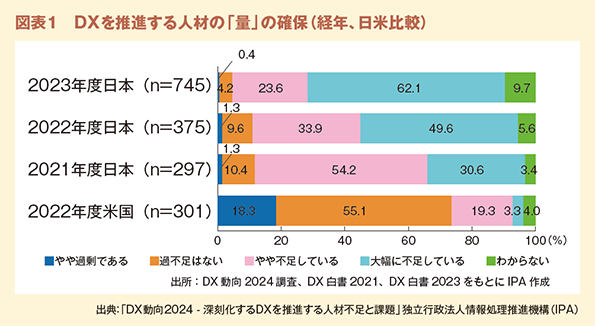

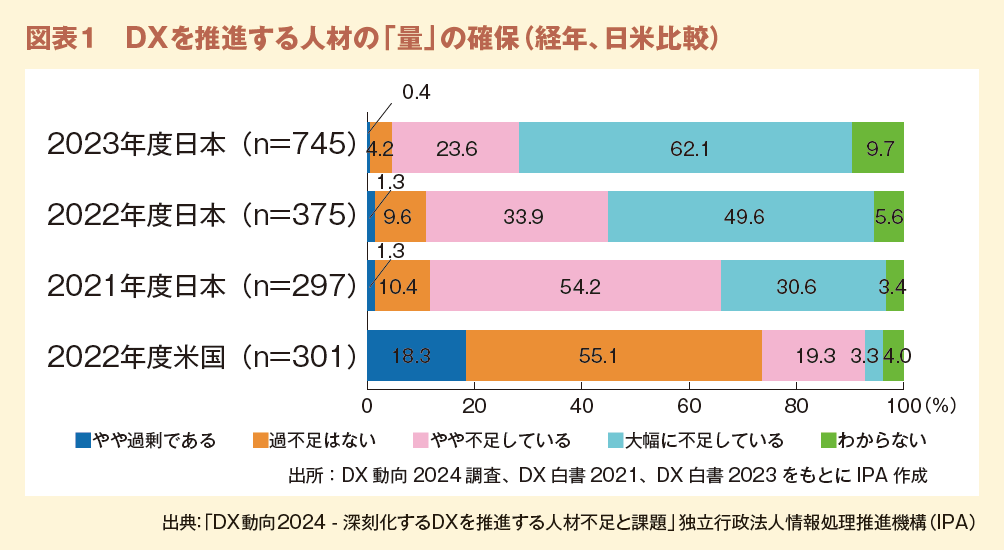

情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2024」によると、DXを推進する人材の不足感は23年度調査で「大幅に不足している」と回答する企業の割合が62.1%と、調査開始以降初めて過半数を越えた(図表1)。一方で、22年度の米国企業の「過不足はない」は5割を超えており、日米間の企業における人材確保の実態は、著しく差が開いた状態となっている。

政府はデジタル・DX人材育成政策に積極的に取り組んできた中、2025年は「AI戦略2019」や「DXレポート」で示された目標年を迎える。そこで、次の戦略はどうあるべきか。それに基づき、どのような人材育成政策がなされるべきなのか。東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構特任教授の市川類氏に寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

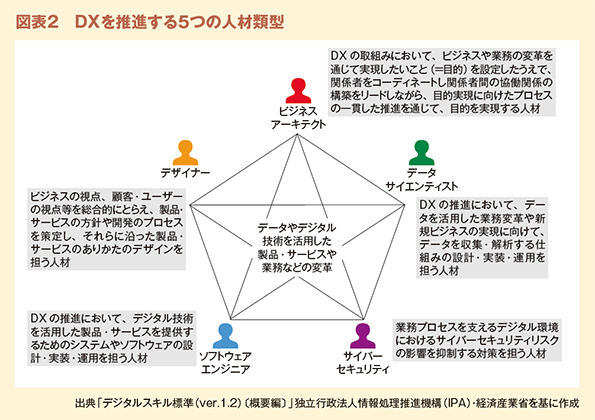

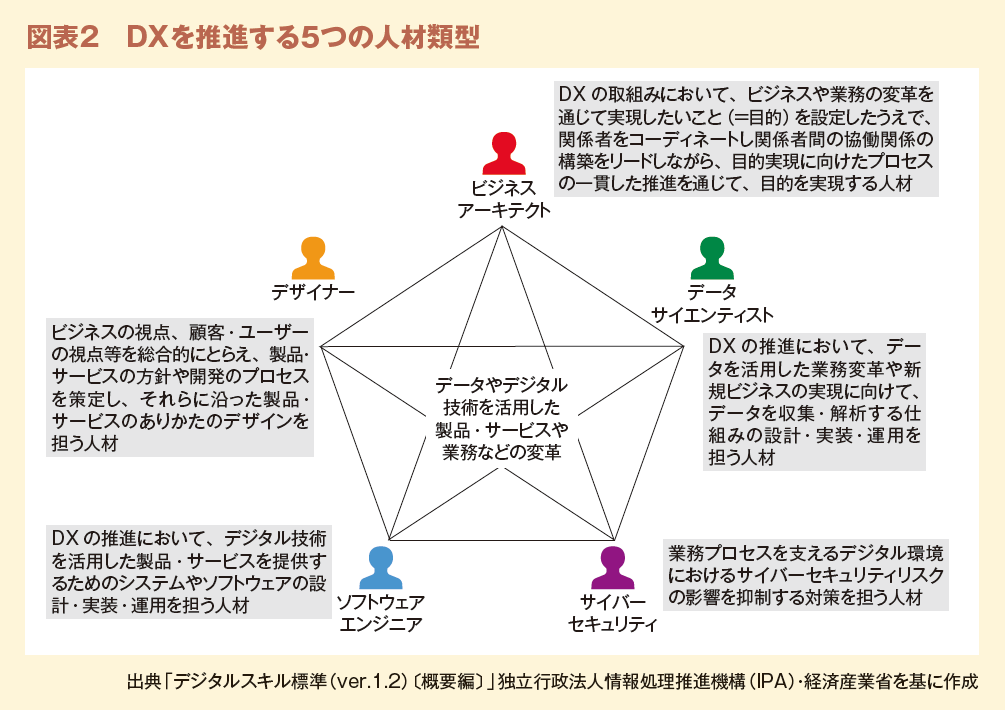

DX推進における人材の重要性を踏まえ、IPAと経済産業省は、個人の学習や企業の人材確保・育成の指針である「デジタルスキル標準」を策定。同標準は、ビジネスパーソン全体がDXに関する基礎的な知識やスキル・マインドを身につけるための指針である「DXリテラシー標準」と、企業がDXを推進する専門性を持った人材を確保・育成するための指針である「DX推進スキル標準」の2種類で構成されている。

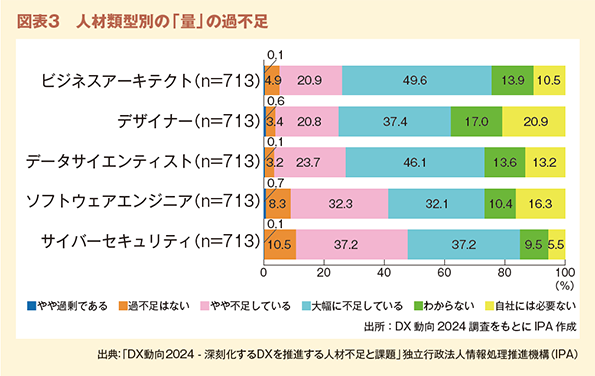

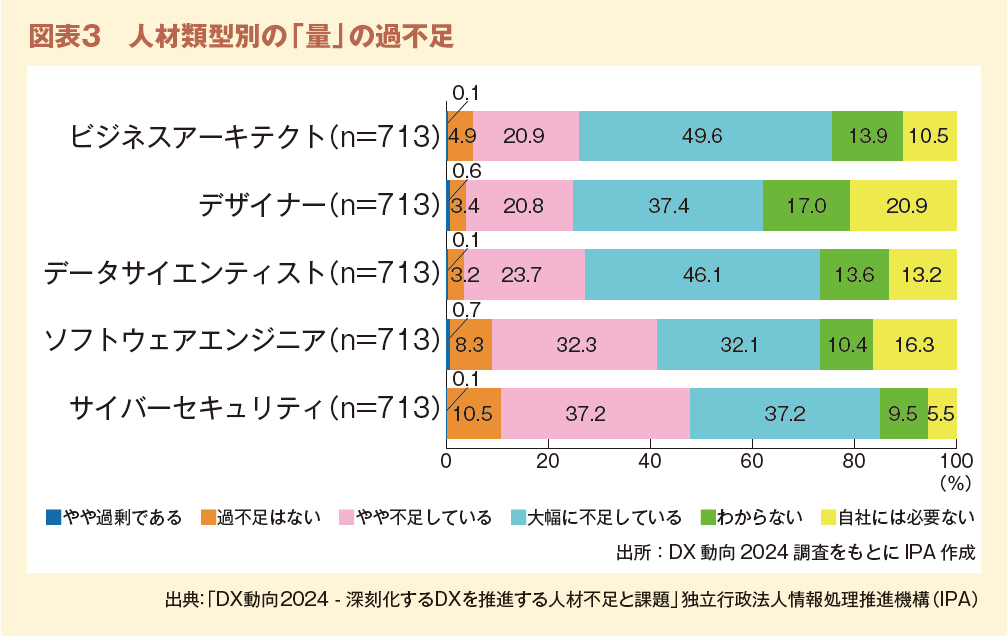

さらに「DX推進スキル標準」では、DX推進に必要な人材類型を「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」の5つに区分(図表2)し、人材類型ごとに、ロール及び必要なスキルを定義している。図表3のように、5つの類型ごとに人材の不足感を見ていくと、いずれも「大幅に不足している」が目立つが、特にその割合が大きいのが、「ビジネスアーキテクト」だ。

「DX推進スキル標準」では「ビジネスアーキテクト」は、「DXの取組み(新規事業開発/既存事業の高度化/社内業務の高度化、効率化)において、目的設定から導入、導入後の効果検証までを、関係者をコーディネートしながら一気通貫して推進する人材」と定義されている。

パーソルイノベーション株式会社Reskilling Camp Company代表の柿内秀賢氏は「企業はリスキリングで、文系・理系を問わず、各現場の業務を熟知した社員からビジネスアーキテクトを育成しなければならないでしょう」と話す(➡こちらの記事)。

千葉工業大学学部長の鴻巣努氏は「素養のある若手に決定権限を持たせて、ビジネスアーキテクトとして育成し、組織横断的に変革を推進していくのがよいと考えます」と話す(➡こちらの記事)。また、国立情報学研究所准教授の船守美穂氏には、DX人材不足への処方箋として、DXの再定義によるスキル標準化と専門職ネットワーク構築の必要性について寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

「でじたる女子プロジェクト」など

デジタル人材育成の実践例

DX推進に必要なデジタル人材の育成に向けて、具体的にどの様な教育プログラムがあるのだろうか。

株式会社MAIAは、需要の高いITスキルの習得を促し、高単価な業務と女性たちとのマッチングを実現すべく、「でじたる女子プロジェクト」を展開(➡こちらの記事)。社会で活躍したい、力を活かしたいという女性を集めて、デジタル人材として育成し、就労支援まで一気通貫で行っている。

また株式会社Branding Careerが運営する実践型プログラミングスクール「tech boost」。実践的なカリキュラムや現役エンジニアによるメンター制度を通じ、未経験から即戦力エンジニアを育成している(➡こちらの記事)。

また、東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授の細野繁氏には、「価値創造演習」「先進情報専門演習」といった、大学におけるデジタル人材育成の取組みなど話を伺った(➡こちらの記事)。最後に、そもそもDX推進には、人も組織もデータを正しく理解し活用する力。つまり「データリテラシー」が必要となる。そこで、個人と組織がデータを武器に成長を促進するための具体策について、株式会社デリバリーコンサルティング取締役COOの高橋昌樹氏に寄稿いただいた(➡こちらの記事)。本特集は「デジタル人材の育成」をテーマに、人材育成に必要なマインドや、教育プログラムの実践例などを探った。DX推進に向けて、多様な課題に悩む企業にとって、解決の一助となれば幸いだ。