Xスペース配信 公開インタビュー 吉藤オリィ氏、深見聡氏、増井公祐氏

# 進化する構想 活躍する経営者に、創業時の構想と、現在の構想を伺います。新規事業の発想、着想、示唆を得ることができます。

ロボットはヒトの

孤独解消できるか

----------------------------------

吉藤 オリィ 氏

株式会社オリィ研究所

代表取締役所長

自身の不登校の体験をもとに孤独解消ロボット「OriHime」を開発し、株式会社オリィ研究所を設立。寝たきりでも社会参加が可能な理念を掲げて活動している。グッドデザイン大賞等数々の賞を受賞。

不登校経験が生んだ

“もう一つの身体”構想

「進化する構想」をテーマに公開取材した株式会社オリィ研究所・吉藤オリィ氏に、不登校と孤独がどうロボット開発につながったかを伺いました。

小学生から体が弱く登校できない日々が続くなか、オンラインゲームをした経験と自分が欲しい車椅子を開発していた経験が「心を運ぶロボット」の発想を芽生えさせたそうです。不登校や入院などで“外”と遮断されても、遠隔で人とつながる選択肢を技術で広げる――それこそが吉藤氏の原点でした。

#ロボット #不登校

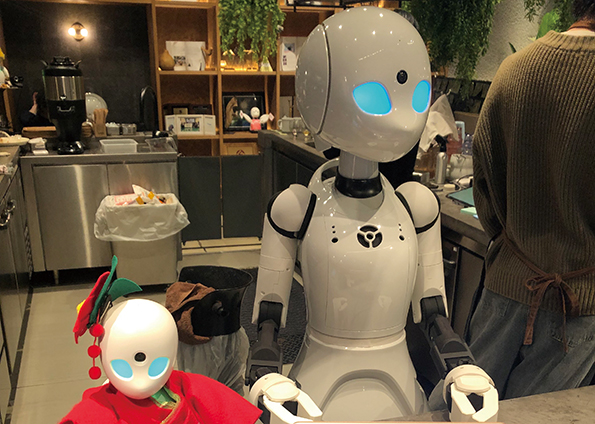

入口で出迎えるロボットのOriHime。遠隔地から人がログインしている間は目が光る

研究から事業の道へ

転機もたらした一言

大学在学中の個人研究が出発点でした。しかし「趣味のままでは継続できない」という友人の言葉に背中を押され、2012年に株式会社オリィ研究所を起業。個人のアイディアを社会に届けるには、事業という仕組みが欠かせないと痛感しました。孤独を解消し続ける技術を絶やさないために、研究からビジネスの世界へと一歩踏み出した瞬間が、今の成果を支えています。

#起業 #テクノロジー

コーヒーを淹れてくれるOriHimeの「テレバリスタ」

分身ロボットカフェ

”不在の喪失感”実感

吉藤オリィ氏が手がける分身ロボットカフェでは、寝たきりの方などが遠隔操作で接客を担当します。ロボットが首を垂れて“無機物”に戻る瞬間に感じる喪失感こそが、人の存在感を改めて浮かび上がらせます。AIが代替できない価値は人がいてくれることそのものです。ロボットを通して、人と人とのつながりを再認識する空間を生み出していました。

#起業 #テクノロジー

誰もが社会に参加を

拡がる未来への展望

分身ロボットの発展系として「分身ロボットバー」や「寝たきりのママが営む遠隔スナック」といった構想も考えています。創業当初から変わらぬ想いは「誰もが社会に参加できる選択肢」を増やすこと。身体の状態に関係なく、人が自分らしく役割を果たせる場をテクノロジーで広げようとする姿勢は、これからの社会を大きく変えていきそうです。

#遠隔操作 #孤独解消

「“外”と遮断されても人とつながる方法 技術で広げたい。」

──── 吉藤 オリィ

# 構想に活かすアカデミズム 第一線で活躍されている研究者の方から専門分野でビジネス課題解決に役立つアイディアを伺います。

地域が豊かになる

観光事業の在り方

----------------------------------

深見 聡 氏

長崎大学 環境科学部 准教授

1998年、鹿児島大学理学部卒。2006年、同大学博士(学術)。持続可能な観光やオーバーツーリズムに着目し、自然環境や文化遺産の保全についてフィールドワークなど実証的手法から研究している。

アーカイブの音声データはこちらから聞くことができます

観光客の急増で影響

屋久島生態系に危機

世界遺産としての認知度が高まり、多くの観光客が屋久島を訪れる一方、インフラ不足や自然保全面の課題が顕著です。特に山岳部のトイレ整備やごみ処理の徹底は急務で、利用者の増加に追いついていない状況です。こうした問題に対して、自治体や住民らが主体となりガイドラインの策定や環境教育プログラムを充実させています。さらに学術機関の協力を得て、植生のモニタリングや野生動物との共存策を検証し、長期的なデータに基づく管理計画を進めています。持続可能な観光を確立するためには、地域が観光収益を保全活動へ還元する仕組みを整え、訪問者一人ひとりに責任ある行動を促すことが重要となっています。

#オーバーツーリズム #地域観光

太平洋につき出した岬の「あやまる岬」。奄美十景、新鹿児島百景の一つ

絶景ビーチの反面

沖縄が抱える課題

沖縄には世界的に評価されるビーチや豊かな文化があり、観光客は年間一千万人を超えます。しかしその反面、大量の観光客がもたらす環境負荷とインフラへの圧迫は深刻です。サンゴの損傷や海洋ごみの増加、交通渋滞などの問題が浮上し、地元住民の生活に影響を及ぼしています。そんな中で、近年はエコツーリズムや観光目的税導入の議論が進み、保全と振興を両立させる新たなモデルづくりに挑戦が続けられています。行政だけではなく、研究機関やNPOが連携し、科学的根拠に基づく施策を練ることが鍵と考えられています。

#地域住民 #合意形成

屋久島の縄文杉(若林弘一氏提供)

観光客のマナー向上

地域住民の働きかけ

観光客の意識改革が持続可能な観光の鍵を握ります。自然や文化への理解を深めるプログラムを用意し、ガイド同行で生態系や歴史を学ぶ機会を設ける地域が増えています。こうした環境教育は、訪問者のマナー向上にも効果的です。さらに、地域住民が主体的に企画・運営を担うことで、観光収益が地域内で循環し、保全活動の資金源にもなるメリットがあります。ですが、専門ガイドや教育のための人材不足、学習設備の整備コストなど課題は少なくありません。行政や大学の支援を受けながら、地域が一体となって持続可能な観光の仕組みを模索する動きが全国各地で広がりつつあります。

#スタンプラリー #地域活性

研究者が示す客観

観光政策の新視点

地域の観光施策では、当事者同士の利害対立が激化し、客観的根拠に基づく議論が後回しになりがちです。ここで第三者として研究者が参画すると、データ分析や事例比較によって問題を可視化し、対話を促進できます。短期的な経済効果ばかりに目を奪われず、生態系や社会インフラの長期的な負担を評価する視点を提供することで、観光計画の持続可能性を高められる可能性があります。研究者の提案は利害関係から一定距離を保っているため、行政や住民からの受容性も高いという特性があります。こうした学術的アプローチは、合意形成や政策の実効性を支える重要な要素といえそうです。

#月刊先端教育 #観光学 #未来志向

「研究者の“部外者”としての視点活用を。」

──── 深見 聡

#進化する構想 #東大発スタートアップ

資金調達を行わず

5期連続黒字成長

----------------------------------

増井 公祐 氏

ジェリクル株式会社 CEO

シリアルアントレプレナー。東京大学大学院修了。2015年にIT系スタートアップを創業。世界一周を経て、世界の現状を目の当たりにし、帰国後の2018年ジェリクル株式会社を創業。

アーカイブの音声データはこちらから聞くことができます

世界一周で命の大切さ痛感

東大発ベンチャー企業創業

「進化する構想」をテーマに公開取材をした、ジェリクル株式会社・増井CEOに伺った創業前夜のストーリー。IT系で成功後、世界を旅するなかアフリカで襲われた経験から生命の価値に改めて気づき、医療やバイオ分野での起業を決断したそうです。自分しかやれない領域で起業する決意がかたまる大きなきっかけになったとのこと。

#世界一周 #バイオベンチャー

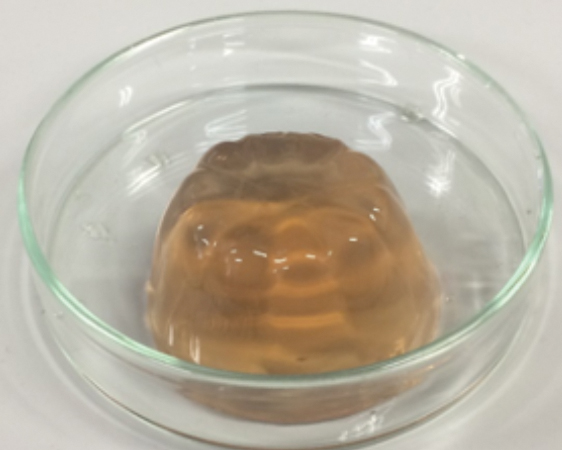

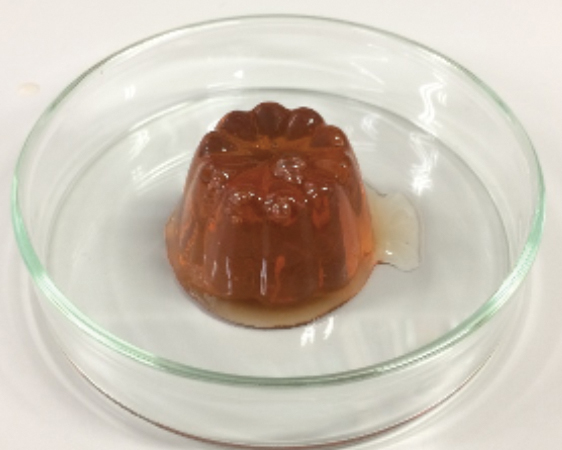

東京大学で開発されたテトラゲル。人体への適合性も極めて高く、医療や工業用の商品開発に応用する

ゲルで神経再生

人体に近い素材

増井CEOによると、皮膚や臓器は広義のゲル。その特性を応用すれば、神経再生や瞬時止血など革新的治療が可能になるとのことです。止血ゲルや高強度ゲルなど多彩な開発例があり、医療の現場で大きな変革をもたらす可能性を感じます。

#ゲル技術 #ヘルステック

通常のゲル

テトラゲル

テトラゲルは手術などで使用した際に神経など周辺組織へのダメージを最小化できる

企業と共同開発契約

連続黒字で収益確保

ジェリクル株式会社には黒字を生むための仕組みがあります。バイオ系ベンチャーでは多くが投資を頼りに赤字でも研究を進めますが、同社は企業と共同開発契約を結び、開発費やロイヤリティで収益を確保。資金調達なしでも技術を磨き、5期連続黒字を達成しています。

#共同開発 #黒字経営

柔らかい素材中心

ゲルが変える未来

増井CEOに今後のビジョンを伺いました。増井CEOは「人間の体こそ最高のゲル」と語ります。人間の体は柔らかいゲルでできている割合が多いのに、社会では建物などに金属や硬い素材が中心に使われているため「硬い金属中心の社会から、柔らかい素材の使用が当たり前の時代になるようにしたい」と語ります。医療だけでなく、ロボット、センサー、農業など幅広い産業で、柔らかい素材の高機能ゲルを使った新技術が今後大きな変化を起こすと期待されます。

#ソフトマテリアル #未来技術