特集1 人材が流動化する時代の採用・育成・配置 変わる雇用、成長する組織

政府がリ・スキリングによる能力向上支援や、労働移動の円滑化を促進する中で、企業にとっては人材の定着や人材の採用・育成・配置は、より喫緊な課題となっている。本特集では「変わる雇用、成長する組織」をテーマに、現状の課題や最新の知見、取り組みなどを探った。(編集部)

リ・スキリングによる能力向上支援

や労働移動の円滑化を推進

2024年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太の方針2024)」では、「持続的・構造的な賃上げを実現するため、三位一体の労働市場改革を進める。全世代を対象としたリ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事(職務給)の導入、成長分野における労働移動の円滑化を促進する」ことが明記された。

これを受けて、厚生労働省の2025年度予算案では、「リ ・ スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入、 成長分野等への労働移動の円滑化」に1,593億円を計上している。

円滑な労働移動を推進するには、労働移動を希望する労働者が主体的に労働移動できるよう支援していくことが重要となってくる。

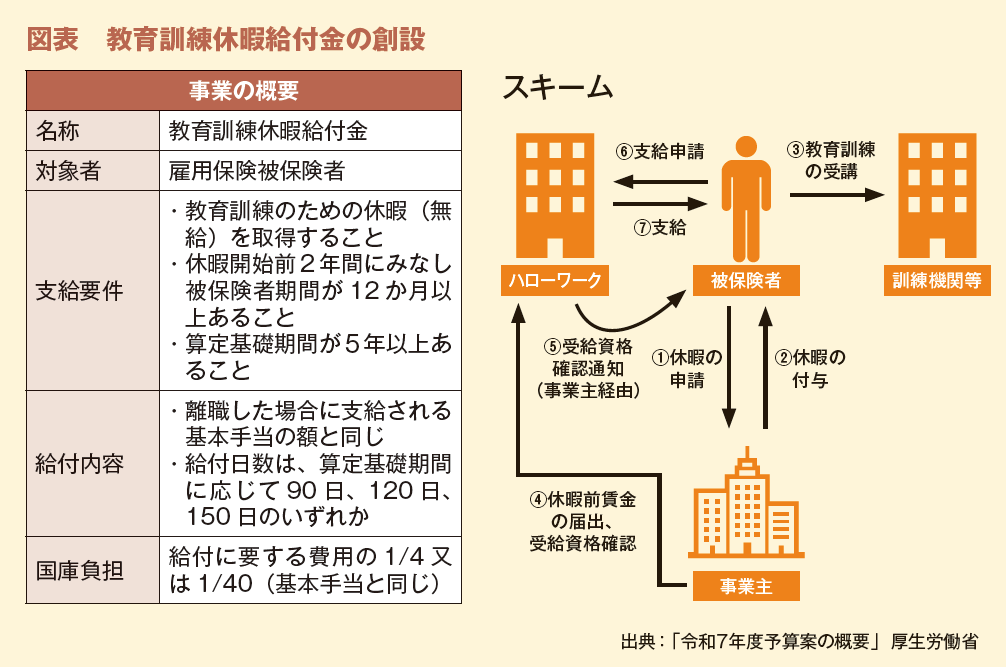

そこで、「リ・スキリングによる能力向上支援」では、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるよう、雇用保険被保険者が自発的に、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」を創設する(図表)。

この他、予算案は「スキルの階層化、標準化に向けた幅広い業種における団体等検定制度の活用促進」、「公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援」などを盛り込んでいる。

また、労働移動の円滑化に関する施策としては、「job tag」や「しょくばらぼ」の充実及び活用促進、並びにリ・スキリングのプログラムや施策内容を含む各種情報を可視化するプラットフォームの整備及び活用促進などを盛り込んでいる。

労働移動の円滑化を政府が推進する中、「雇用の流動化」が進みつつあるという言説もよく聞かれるが、「おそらく一般の方がイメージするほどには実は進んでいない」と、連合総合生活開発研究所主幹研究員の中村天江氏は指摘する(➡こちらの記事)。

中村氏には、なぜ雇用の流動化は広がらないのか。何があれば雇用はより流動化するのか、どうすれば賃上げをともなう転職/経験者採用を拡大できるのかなどについて寄稿いただいた。

一方、企業にとっては、人材の「定着」は重要な課題となっている。職場(ワークプレイス)における人間の性格心理を扱う「ワークプレイス・パーソナリティ」の研究に取り組む名古屋大学大学院准教授の鈴木智之氏は、「人材の『定着』を促進するうえでも、パーソナリティ理論は欠かせません」と話す(➡こちらの記事)。鈴木氏には、人材育成において、パーソナリティ研究の知見をどのように活かすことができるのかなど話を伺った。

官民共創や高度人材の国際移動の

視点で考える雇用の流動化の意義

労働移動の円滑化、雇用の流動化は、民間に限った話ではない。

官民の両方を経験し、それぞれの文化や価値観を“翻訳”しながら橋渡しする存在「パブリンガル」という言葉を生み出した栫井誠一郎氏が代表取締役社長CEOを務める株式会社Publinkは、官僚や地方自治体、企業等に所属する人材が集い、セクターをまたいでイノベーションに必要な「知の探索」を行い、より良い未来のための事業/政策を創造していくプログラム「ゼロセク・インキュベーションプログラム」を展開(➡こちらの記事)。官民の枠を超えた多様なコミュニティづくりにも注力している。

労働移動の円滑化では、高度人材の国際移動も重要な視点だ。かつては、高度人材の国際移動は「頭脳流出」といった見方もあったが、九州大学大学院教授の安田聡子氏は、「高度人材の国際移動は人的資源の損失ではなく、むしろ先端技術と資金を繋ぐ経路をつくりだすとポジティブに評価され、『頭脳循環』と呼ばれるようになった」と指摘する(➡こちらの記事)。

安田氏には、高度人材の国際移動による「頭脳循環」の恩恵や、日本の頭脳循環政策における問題点などについて寄稿いただいた。

雇用の流動化と解雇規制の関係

自己啓発促進とリーダーシップ開発

雇用の流動化に関連して、昨年の自民党総裁選では、複数の候補者が「解雇規制」を争点としたのは記憶に新しい。「解雇規制を緩和すれば、雇用の流動化をもたらす」という言説もしばしば聞かれるが、それはミスリーディングだと中央大学教授の江口匡太氏は指摘する(➡こちらの記事)。

江口氏には、日本の解雇ルールや、解雇と裁判の実情、解雇ルールの整備は必要なのかなどについて、寄稿いただいた。

円滑な労働移動には、労働者の主体的な能力開発、学び直しが重要だが、産業能率大学総合研究所副所長の佐藤雄一郎氏は「日本では学び直しが十分に促進されているとは言えないのが実態です」と話す(➡こちらの記事)。

佐藤氏には、個人の自己啓発を促進するために、企業には何が求められるのか、組織において、自己啓発の効果を高めるためには、何が重要なのかなどについて話を伺った。

雇用の流動化をはじめ、変化の激しい時代において、リーダーに求められるのは「適応力」だ。米国ミネルバ社が開発したリーダーシップ開発プログラム「Managing Comple xity」は、18の思考習慣を10週間で習得し、変化に適応できるリーダーを育成する。その特徴について、株式会社Learner’s LearnerのCEOである黒川公晴氏に話を伺った(➡こちらの記事)。

本特集は「変わる雇用、成長する組織」をテーマに、多様な角度から最新の取り組み、必要な知見などを探った。人材流動化の時代で、企業が人材定着や採用・育成・配置に関する人材戦略を考える上で、その道筋の一助となれば幸いだ。

労働移動の円滑化の促進には、賃上げやリ・スキリングによる能力向上支援などが必要だ。

photo by JP trip landscape DL / Adobe Stock