特集1 個を伸ばす人材育成 タレントマネジメント、早期選抜の課題と実践

長時間をかけた能力見極めと遅い選抜が特徴の日本型人事管理から、キーポジションを担う人材を戦略的に発掘・育成するタレントマネジメントへ。本特集では、早期選抜やタレントマネジメントの課題や実践プロセスを考察し、「個を伸ばす」ための人材開発やHRツールを紹介する。

画一的な人事管理から脱却、

戦略的な人材開発が求められる

日本企業は長年にわたり、新卒一括採用で入社した社員を長期雇用し、OJTと幅広いジョブローテーション等を通じて、長い時間をかけて能力の見極めを行い、遅い選抜による管理職登用がなされてきた。また、昇進機会が総合職社員に平等に与えられ、「正社員であれば、頑張れば幹部になれる」可能性を広く提供してきた。

このような人材マネジメントは、かつて日本企業の競争力の源泉とされたが、バブル経済崩壊以降は競争力低下の一因として批判され、成果主義の導入、多様な雇用モデルの導入など、さまざまな変化が加えられてきた。

一方、海外の人事慣行は、より選抜主義的だ。将来の幹部・管理職候補となる優秀な人材は、入社時点から異なるキャリアトラックに配置される傾向がある。

変化が激しい市場環境に対応するために、近年、日本企業においても画一的な人事管理から脱却する動きが見られる。人材獲得競争が起きている中で、従来の新卒一括採用・一律処遇を見直し、職種や専門領域に応じた戦略的な人材獲得に力を注ぐ企業も出ている。一部の企業では、新卒・中途の区別や画一的な初任給制度を廃止し、入社後は年齢に関係なく成果による評価・処遇が適用される仕組みを導入した。

こうした状況の中で、注目されるのが早期選抜型人事制度やタレントマネジメントだ。経済産業省が2022年5月に公表した「人材版伊藤レポート2.0」において、「グローバルに事業展開を行う日本企業であれば、将来の経営人材候補の育成開始時期やそのメニューが海外の競合企業と比べても見劣りしない水準に近づけていくことも、『経営戦略と連動した人材戦略』の中核となるべき取組の一つである。一般的には、日本企業の経営人材育成は、欧米の企業と比べると開始年齢が遅い傾向がある」と指摘し、「経営者としての潜在能力が高い20・30代の社員を早期に選抜し、当該社員が経営者・リーダーとして厳しいミッションに挑戦する機会」を提供することが重要としている。

また、タレントマネジメントとは、本来的には経営戦略におけるキーポジションを担う有能な人材(タレント人材)を発掘・育成するための戦略的な人材開発を意味し、若手からの登用も含め、計画的かつ早期での育成を志向するものだ。

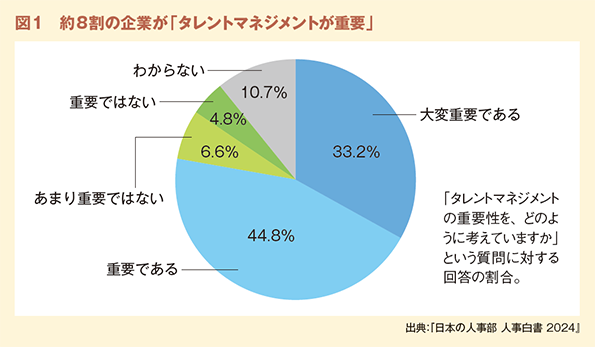

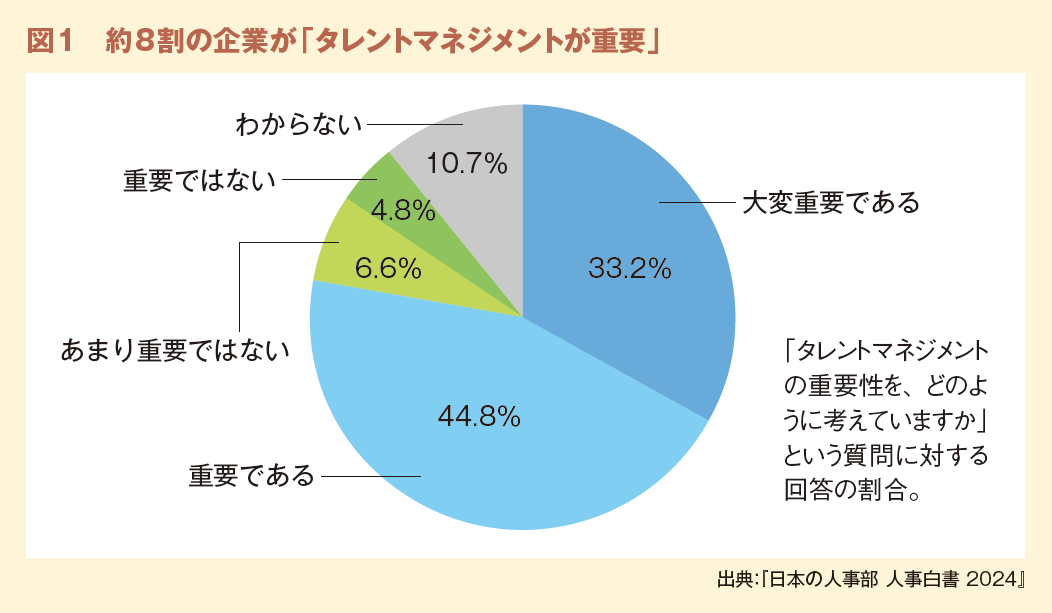

『日本の人事部 人事白書 2024』によると、タレントマネジメントについて、33.2%の企業が「大変重要である」、44.8%の企業が「重要である」と回答し、約8割がタレントマネジメントを重要視している結果となった(図1)。近年、タレントマネジメントへの関心は高まっていると言えよう。

識者が語る日本企業の課題

、 実践への視点と方策

本特集では、早期選抜やタレントマネジメントの課題と、日本企業に求められる取組みについて、識者に話を伺った。流通科学大学の柿沼英樹教授は、「タレントマネジメントの運用にあたっては、その運用方針を明確に規定し、具体的な行動目標や評価指標に落とし込み、実践プロセスの全体像を構築しなければなりません。タレントマネジメントの一連の施策は相互に強く結びつき、一貫性をもって推進される必要があります」としている(➡こちらの記事)。

また、柿沼氏は、「仮に組織の目標達成に資する人的資本を備えた人材がタレントであるとすれば、人的資本経営を支える施策として、タレントマネジメントを位置づけることができるかもしれません。こうした統合的な視点は、日本企業の人事管理に新たな示唆をもたらすと考えています」と、タレントマネジメントと人的資本経営の接続の可能性も指摘した。

同志社大学の田中秀樹教授は、日本企業で早期選抜が進まない背景の一つとして、選抜から漏れた従業員のモチベーション低下や、選抜された優秀な人材の他社への流出などを恐れるあまり、結果として育成リソースを全体に薄く広く配分してしまう「配分のジレンマ」の存在を挙げる。そして「タレントマネジメントが機能している企業の多くに共通するのは、人事部門と経営層が強く関与していること」と語り、全社一丸での取組みが、タレントマネジメントの実践を支えるとした(➡こちらの記事)。

宇都宮大学の大嶋淳俊教授には、次世代経営リーダーの早期選抜・早期育成について、寄稿していただいた。大嶋氏は次世代経営リーダーを階層的かつ体系的に育成する仕組みを解説し、それを企業内大学と統合して設計・運用することで、成長意欲を持った若手に対して長期的かつ柔軟な育成プロセスを提供できるとしている。

そして、「経営リーダーにとって最も重要なのは、単なる経営知識やスキルではなく、社会において自らが何を成し遂げたいのか、どのような価値を創造したいのかという“志”である。その形成には、修羅場経験や経営層との対話、多様な価値観との出会い、内省の積み重ねが欠かせない」と説く(➡こちらの記事)。

大企業では将来が期待される人材に対して、MBA留学等が実施されてきたが、近年、人材開発手法は多様化しており、その一つが越境学習だ。熱海を舞台に「越境学習型企業研修プログラム」を展開するGensen & Coは、地域との対話や原体験を通じて、企業人が自身の価値観と向き合い、事業の着想を得る実践型の学びを提供している(➡こちらの記事)。

タレントマネジメントでは、自社の戦略に適合したキーポジションを特定し、そのポジションを担う人材のタレントプールを構築する。そのための基盤となるのが、社内の人材情報を可視化する仕組みだ。

Skillnoteは製造業向けに、部門や工程ごとに必要なスキルを、前提となる教育・資格も合わせて体系化し、可視化・一元化した上でスキルマップを作成するシステムを開発。スキルの見える化で、ものづくり人材の成長と活躍を支援するスキルマネジメントシステムを展開している(➡こちらの記事)。

また、人事支援サービスを展開するコーナーはデータサイエンスを手がけるシンギュレイトとともに、企業の人事担当者等を対象とする「ピープルアナリティクス実践キャンプ」を開講し、人事においてデータを活用できる人材を育成している(➡こちらの記事)。

自社にとって重要なキーポジションに焦点を当て、早期選抜・集中的育成を実施することで、変化の激しい市場にも対応できる人材ポートフォリオを形成する。そうしたアプローチへの転換が、日本企業に求められている。