社会構想にとって社会学とは何か、また社会学にとって社会構想とは何か

社会構想大の3つ目となる新研究科、社会構想研究科。現状を学術的に把握した上で、社会のあるべき姿を描き、政策やソーシャルビジネスを通じてそれを実現できる人材を育成する。だがそもそも社会構想とは何なのか?社会構想研究科ではそれをどう教えるのか?所属教員が全12回のリレー形式で解説する。

社会学のひとつの伝統としての

社会構想

德宮 俊貴

社会構想大学院大学 助教

専門:社会理論、社会構造・社会変動

担当科目:社会システム論、異文化間コミュニケーション

2021年、日本学術振興会特別研究員DC。2023年、神戸大学大学院人文学研究科社会動態専攻博士課程後期課程修了。博士(文学)。京都女子大学現代社会学部非常勤講師などを経て、2024年4月より現職。

現代社会はさまざまな問題・課題をかかえている。思いつくままに列挙しただけでも、少子高齢化、持続可能な社会保障、地域社会の自立、医療や介護や育児サービスの拡充、気候変動、生物多様性の減少、食料・水資源問題、感染症、多文化共生、外国人労働者や移民・難民受け入れに関する国際協力、社会的分断、武力衝突、マイノリティの抑圧、不平等や格差、などなど。

このような情況にあって、長期的なタイムスパンで社会のあり方を見直し、グランドデザインを構想して変革の方向性を示す力業が社会学には期待されている。

1冊の本がある。その名も『社会構想の社会学』。巻頭に社会構想とは何かが示されている。いわく、「望ましい社会についてのイメージをその構成原理の水準で提示するものであり」、「(1)その時点での社会の問題点・欠陥の指摘、把握、(2)それらが何に起因するのかの解明、(3)望ましい人間社会のあり方の提示、(4)現在の状態から望ましい社会への変革過程・変革方法についての主張、という4つの大きな主題を持つ」(『岩波講座現代社会学26 社会構想の社会学』、岩波書店、1996年)。

同論考によれば、社会構想に対して社会学はつぎのような貢献をなしうる。第一に、ミクロ(個人や小集団)、メゾ(組織や制度や社会運動)、マクロ(全体社会の構造や変動)の視座を重層的に併用しながら、社会のなりたちをめぐる原理論と概念群を構築すること。第二に、現代の人間と社会が歴史のなかでどこに位置し、どこに進もうとしているのかという巨視的な展望をあたえること。第三に、われわれ現代日本人の価値観や社会観を過去(時間軸)や他地域(空間軸)との比較によって相対化すること。第四に、社会調査にもとづいて実証的な認識を提供すること。

社会学の歴史をかえりみれば、革命後のフランスで社会学(sociology)を創始したオーギュスト・コント(1798-1857年)も、普仏戦争後に現在の大学でも教授されるような社会学の礎を築いたエミール・デュルケーム(1858-1917年)も、第二次世界大戦後に社会学界を国際的に席捲したタルコット・パーソンズ(1902-1979年)も、危機や混乱の時代に社会を再建するべくあらたな秩序原理を求めて社会学を発展させたのだった。

同時に、社会科学としての客観性・中立性を担保するための方法論もさまざまにつくられてきた。けれども、社会を研究対象とする社会学自体が社会の内部にあるという(考えてみればあたりまえの)ことがつよく自覚されるにつれ、社会構想に積極的にかかわることが、「社会学の正統な遺産相続の一つのあり方である」(北田暁大「分野別研究動向(理論)」、『社会学評論』、58巻1号、2007年)と見なされるようになってもいる。

身近な問題を、共鳴と触発を生む

普遍的な構想へとつなげるには

どんな社会構想も、みずからを唯一の正解として反論や批判を禁圧する教条主義に変質する危険をはらんでいる。それを避けるためにも、「現実化する力のある社会構想は、各時代において一人一人の個人が直面する『等身大の問題』をよりよく解決しようとする努力とつながって」いなければならない。

そのような等身大の問題に対して「何らかの形で普遍性のある解答が提出され、それが人々の共鳴を呼び広く普及する時、しかもそれが社会全体の構成原理にかかわるようなものである場合、それは、時代の課題を解くような社会構想たりうる」(前掲『社会構想の社会学』)。

人びとに共鳴や触発をもたらすことができるか。それこそが、社会構想の実践にとって究極的な課題にほかならない。

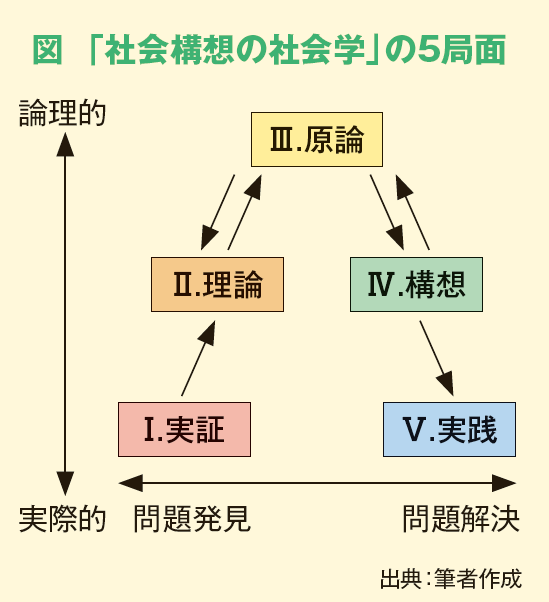

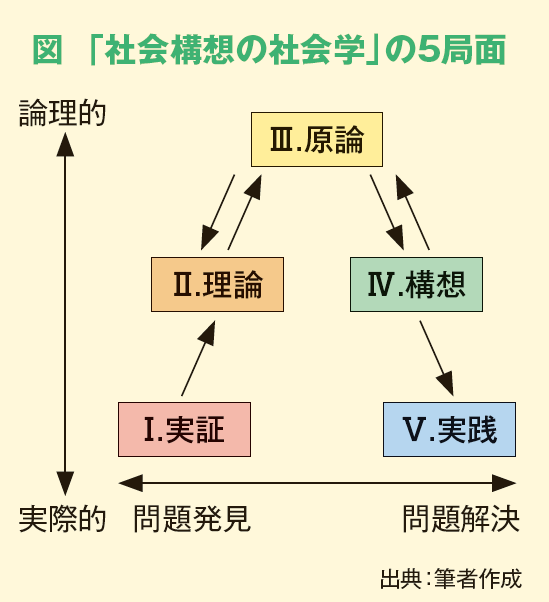

以上を要するに、社会構想の社会学とは、(Ⅰ)具体的な個人や組織がかかえる等身大の困難を実証的に発見し、(Ⅱ)その時代、その社会の全体構造を俯瞰する理論によってこれを定位しなおすとともに、(Ⅲ)人間と社会の可能なあり方を根柢から問いなおす原論的な考察をふまえて、(Ⅳ)望ましい社会の(たえざる自己反省をともなう)グランドデザインを構想し、(Ⅴ)問題の克服に展望や方向性をあたえることで主体的な変革実践を連鎖的に触発していく学問であると定義できる(図参照)。

社会構想研究科では、「社会学基礎理論」、「現代社会論」、「社会システム論」、「社会構想概論」、「グランドデザイン構想論」、「グランドデザイン構想研究」、「グランドデザイン構想実践」といった科目によりそれを修めることができる。本研究科での学びをつうじて、社会を構想する力をぜひ高めてほしい。