切磋琢磨の競争がオリジナルな自分を創る 自らを信じリスクに挑戦する姿勢

産業復興に向けイノベーションへの要請が強まり産学連携が重視される今、アカデミアを担う研究者に求められるマインドも変わりつつある。日本の大学発ベンチャーの草分けである東京大学教授の菅裕明氏に、研究と産業を越境する人材の要件について聞いた。

研究の面白さを知った学生時代

アメリカで「競争」に挑む

菅 裕明

東京大学大学院 理学系研究科 教授、ペプチドリーム 創業者・社外取締役

1986年に岡山大学工学部工業化学科卒業、1987年に文部省特別留学生としてスイスローザンヌ大学化学科へ留学。1989年に岡山大学工学部精密応用化学科を卒業し修士号取得、1994年に米国マサチューセッツ工科大学化学科を卒業、Ph.D.取得。米国マサチューセッツ総合病院 ハーバード大学医学部 博士研究員、米国ニューヨーク州立バッファロー大学化学科 助教授、同大化学科 テニュア准教授、東京大学先端科学技術研究センター 准教授。同センター 教授となった後の2006年にペプチドリームを創業、2010年より現職。2022年に日本化学会会長に就任。趣味はエレクトリックギター演奏と収集。

『フレキシザイム』という人工RNA酵素を開発、その技術を創薬に生かすべくペプチドリームを創業し、上場にまで導いた菅裕明氏。今でこそ研究者が起業するという話はよく耳にするようになったが、当時はまだ珍しく、研究者×起業家のパイオニア的存在だ。そんな菅氏が研究者を志したのは意外にも遅く、大学入学後であったと語る。

「岡山県出身で、そのまま地元の岡山大学に進学しました。実家が自営業だったため自分も、と思っていましたが、研究室に入り研究の面白さに気づいたのです」

大学院では工学系の有機化学を専攻。そこで指導教官から文部科学省のフェローシップに応募し、スイスに留学することを勧められる。スイスではローザンヌ大学の有機化学のチームに加わったが、同地には有機化学だけでも複数の研究グループがあり、コミュニケーションの機会があったこと、またスイスでの指導教官が日本贔屓ということもあって、後にノーベル化学賞を受賞する野依良治氏の知遇を得るなど、大きく視野を広げる機会を得た。

1年間の留学を終えた菅氏は、日本で修士課程を終わらせた後、アメリカに渡る。

「野依先生に、『ドクターに行くんだったら人と違うことをしなさい』『一流のところに行きなさい』と言われたことが響きました。そこで工学系のトップスクールであるマサチューセッツ工科大学(MIT)に行くことにしたのです」

当時はまだインターネットも発達していない時代、先方とは手紙でやりとりを重ね、半年ほどのインターン期間を経て大学院でPh.D.コースに入った菅氏はMIT時代をこう語る。

「MITでは、学生たちが常に闘争心を燃やし競争していました。修了するためにいかによい成績を残すか、ドクターになってからはどれだけ論文を出すか……。私自身も競争心はある方で、合っていたと思いますが、非常にハードな環境でした」

研究者としてはPh.D.取得後にアカデミックポストを見つけなくてはならないが、アメリカの大学の学部を卒業していない外国人は当時非常に不利な状況に置かれていた。特に菅氏の専門の化学部門では、学生への教育ができるかどうかも重視され、ティーチングができてからでないと自身の研究もできない状況だった。そうしたなか菅氏は周囲からのフィードバックに対応しつつ、外国人教員ながらティーチングに関して平均以上の評価を出し、通常は6年程度かかる終身在職権(テニュア)を5年目で手に入れる。

「スイスへの留学で1年、MITに入るのに半年以上かかっていましたから、できだけ前倒ししようと思ったのです。アカデミックポストを取るまでは外国人というハンデを抱えた競争でしたが、取った後は実力勝負の競争に変わりました。私のいたバッファロー大学のような地方大学では特に、公的機関からの資金をいかに獲得するかが研究の進捗につながります。ここでなんとか勝ち抜けたことが、私の研究の基礎になっています」

リスクをとり、問題を体験する

スイス留学後、大学院入学の確証がない状態でアメリカに渡ったことは大きなリスクであったともいえる。その後、バッファロー大学でのテニュアを得ながら日本に戻ったことも、研究成果を元に起業しようと考えたことも、リスクのある選択だったといえる。不確実な状況のなかリスクをとり行動することについて菅氏はどう考えているのだろうか。

「私はリスクをとる人間です。できる限り、できるかどうかを見定めますが、リスクをとらないと何も起きません。たいていのことにはリスクが潜んでいますから、思った通りにはいきません。ですが、リスクとって何かを始めると、必ず問題にぶつかる。それを軌道修正し、回避していけばいいのです。『こんなリスクだろうな』と思うだけでは、リスクを認識していることになりません。実際に問題にぶつかってみないことには、リスクをクリアに把握できません」

スタートアップ創出と研究

研究者として、教員として競争環境に身を置き、アメリカでポストを得た菅氏だが、40歳を迎えて日本に戻る決断をする。アメリカで自分が経験したかったことを一通り経験した段階で、ちょうど東京大学から移籍の話が舞い込んだのだ。

こうして日本に戻った菅氏だが、トップスクールではあっても日本とアメリカの違いを大きく感じたという。

「アメリカでは大学教員ということよりも、成果を出し成功することがステータスです。私がいた頃、トップスクールでは教員が自分の研究をベンチャーとして外に出し、新しい産業を作り出すことに果敢にトライしていました。一方の日本では、東京大学であってもその感覚はなく、国の研究費に頼った基礎研究や若干の応用研究をするだけの状況でした。そこで、自分がアメリカのトップスクールの先生たちのようにベンチャーをつくり、自分のもつ技術を外へ出して今の日本にないものをつくれば、大学が活性化するかなと思ったのです」

ペプチドリームの創業にはさまざまなドラマがあったというが、菅氏の中ではこの点がモチベーションとしてかなり大きかったという。

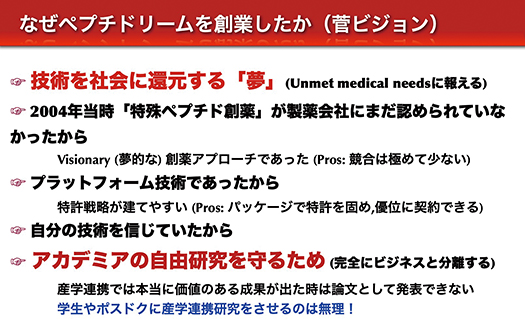

菅氏がペプチドリームを創業した際のビジョン。技術を社会に還元するという「夢」の下に、ビジネスとしての優位性もおさえていたことがうかがえる

出典:菅氏提供

しかし、ビジネスには研究とは別の能力・スキルも求められる。菅氏は、ビジネスに取り組むメリットに「多様な人と知り合いになれる」点を挙げる。一方でいろいろなレベルの付き合いのなかでは自らの人間性を試されることもある。大学教員だからと威張っていれば、最後には周りに誰もいなくなってしまうだろう。菅氏は、「目立つためではなく、本当に事業を成功させるためにする行動がとても重要」とし、リスクをとりながらも、地道に静かに取り組みを続けたこともペプチドリームの成功に寄与したと分析する。

だが、研究室で指導する学生たちにはベンチャーに行くのがよいと教えているわけではないとも言う。

「人生観は強要されるものではないですし、私もリスクをとっているとはいえ、教員のポストがあるうえで挑戦しています。人生のリスクをとれという教育はできませんが、研究においては『それは菅研でないとできないことなのか』を最も大きなテーマとして、研究におけるリスクはきっちりとっていくことを伝えています」

ペプチドリーム創業から15年あまり、今では国を挙げてスタートアップや産学連携を推進する機運が生まれている。菅氏はこの流れを評価しながら、『基礎研究』と『イノベーション』についてこう話す。

「役に立たないことをするのが基礎研究ではありません。基礎研究も役に立つ、将来につながっていくものだと認識し、意志をもつことがとても重要です。生まれた成果を社会の役に立てる方向に展開していけば、その先にはスタートアップが待っているわけです。そして、イノベーションには自分たちの生活を楽しく楽にしてくれるもの、健康など将来の私たちの生き死にを左右するもの、エネルギーや温暖化、環境汚染など、地球全体にかかわるもの、の3種類があると思っています。今は『楽しく楽にする』ものに偏っている感じがしていますが、それだけでは我々は滅びてしまう。だからそれぞれのイノベーションを起こしていくことが必要です。お金のかけ方はそれぞれのレベルで異なりますし、国が投資するのであれば、人の生命にかかわること、地球規模のことに重点を置いていただきたいと思います」

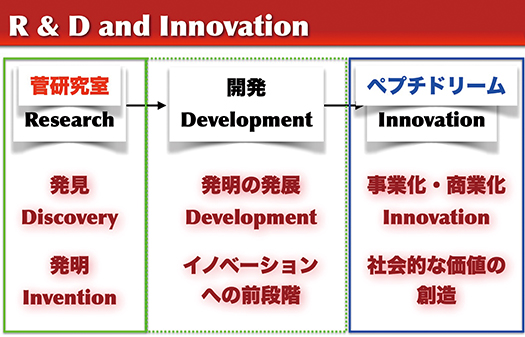

研究室で生まれた発見や発明を、「社会的価値の創造」という観点から磨いていくことでイノベーションへとつながっていく

出典:菅氏提供

「異端」が「先端」になる瞬間

リスクをとり、柔軟に軌道修正しながら最適解を探ること、また基礎領域であっても社会への貢献を意識して取り組みを継続していくという姿勢がこれからの研究者にいっそう求められてくるものだといえそうだ。菅氏は「異端は認められた瞬間に先端に変わる」という。これは菅氏自身が体験したことでもあり、若い世代には「みんながやってるからいい」からさらに考えを進めてほしいという。

「ただ、ほかの人と違ってオンリーワンでいいと歌われたりもしますが、それは競争原理が働いていない考え方です。そうではなく、競争の中において自分が他者と違うことを知り、最終的にそれを周囲に認めてもらえるようにすることが大切だと思っています。自分がこうで相手がこう、じゃあもうそれで終わり、というのでは何の意味もありません。自分のオリジナリティがあって、相手のオリジナリティがある。相手のよさを取り入れてまた別のオリジナリティをつくるという切磋琢磨が、お互いを高め合うことにはつながるのだと思います」