特集1 AIと共に働く未来 ビジネス領域で問われる新たな力

生成AIの登場は企業の経営戦略や働き方に新たな可能性をもたらしている。そのために、いま必要な組織開発、人材育成は何か。ビジネスパーソンにはどんなスキルが求められるのか。本特集では、それらを考察しつつ、創造性を発揮するための生成AIの活用法などを紹介する。

数年で身近になった生成AI

日本企業における活用実態

2022年11月、ChatGPTの登場は多くの人にとって生成AIとの本格的な出会いとなった。その後、2年余りの間にClaude(Anthropic)、Gemini(Google)、Copilot(Microsoft)といった多様なツールが次々と登場。企業の職場から学校の教室まで、あらゆる場面で生成AIが活用できる時代が到来した。スマートフォンのように身近な存在となりつつある生成AIは、企業の事業・人材戦略やビジネスパーソンの働き方を大きく変えようとしている。こうした中、企業における生成AIの活用実態はどういう状況なのだろうか。

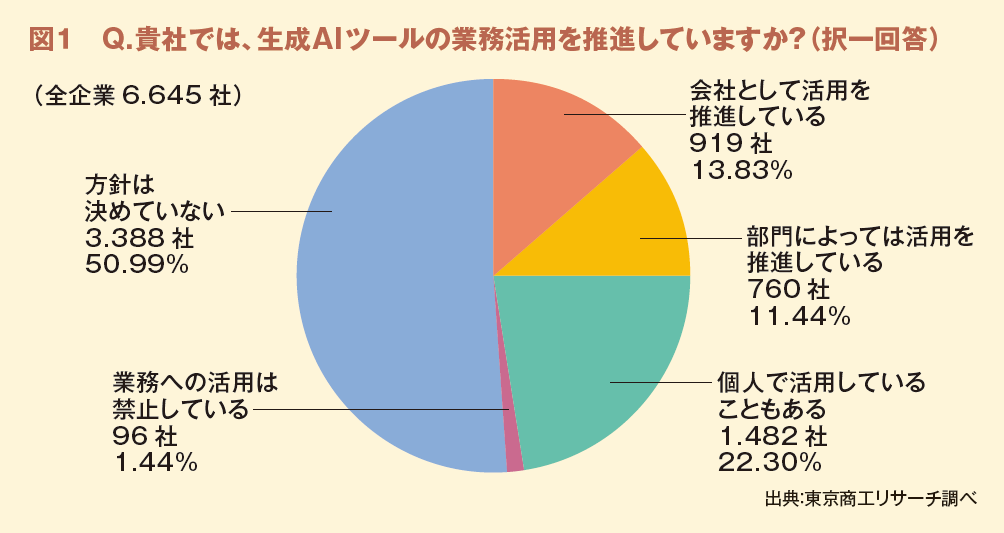

東京商工リサーチ(TSR)が実施した「生成AI」に関する企業向けアンケート調査結果※(2025年8月18日公表)によると、生成AIの活用を推進している企業は25.2%(6,645社中、1,679社)に留まることが明らかとなった。

「貴社では、生成AIツールの業務活用を推進していますか?(択一回答)」の問いに対しては、生成AIに対する「方針は決めていない(50.9%)」(同3,388社)が最多だった(図1)。「個人で活用していることもある(22.3%)」(同1,482社)、「部門によっては活用を推進している(11.4%)」(同760社)と続いた。

規模別にみると大企業は「会社として活用を推進している」が25.2%(597社中、151社)、中小企業が12.7%(6,048社中、768社)となり、大企業が中小企業を12.5ポイント上回った。

一方、「方針は決めていない」は中小企業が52.4%(同3,170社)、大企業が36.5%(同218社)で、中小企業が大企業を15.9ポイント上回り、企業規模で活用への積極性に差があることが明らかとなった。

しかし、生成AIは中小企業の経営戦略にとっても新たな可能性をもたらす。低コストで始められ、創造性を発揮できる生成AIは経営者の明確なビジョンと目的意識があれば、イノベーション創出の強力なツールとなるはずだ。中小企業の生成AI活用について神戸国際大学教授の松崎太亮氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、コンサルタントとして中小企業のDX支援等を手掛け、実務家教員としても活躍する東庸行氏には中小企業における生成AI活用のポイントや競争力向上へとつなげるための方策などについて聞いた(➡こちらの記事)。

生成AIの力を活用し

創造的なアイデアを生み出す

一人ひとりのビジネスパーソンはどの様な活用をしているのだろうか。

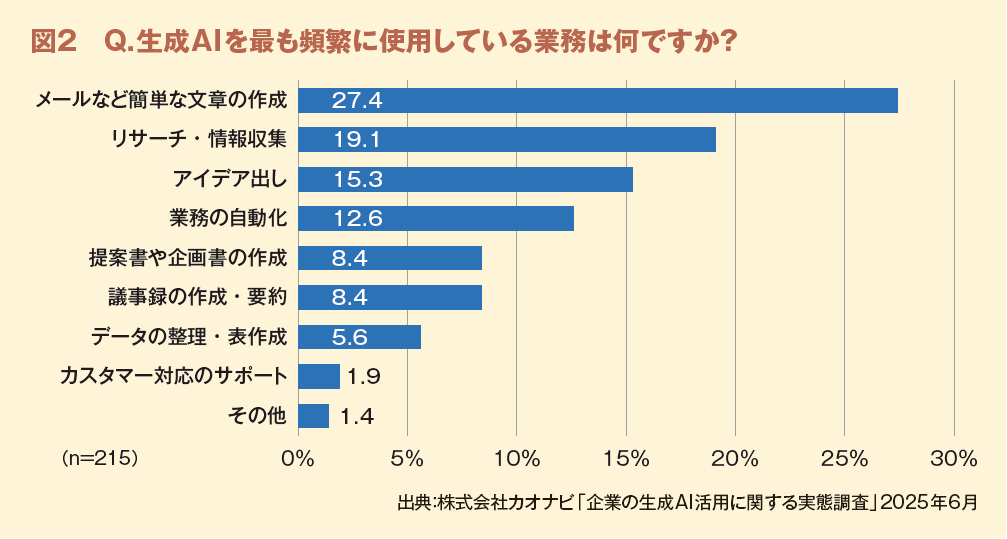

株式会社カオナビが20~50代の会社員および経営者(男女)600名を対象に実施した「生成AI活用に関する調査」結果(2025年6月18日公表)によると、「業務で生成AIを使用しているか」という問いに対して、業務での使用経験者は全体の3割強(35.8%)という結果だった。

また、「生成AIを最も頻繁に使用している業務は何ですか?」の問いに対しては、「メールなど簡単な文章の作成(27.4%)」が最多で、「リサーチ・情報収集(19.1%)」、「アイデア出し(15.3%)」、「業務の自動化(12.6%)」と続いた。

3つ目に活用されている「アイデア出し」は、生成AI特有の力を借りることで、効率的に創造的なアイデアを生み出すことが可能になった。

創造工学の専門家であるアイデアプラント代表の石井力重氏は、2025年6月、『AIを使って考えるための全技術 「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法』を上梓した。

アイデア発想法に対してAI特有の力をどの様に借りることができるのか、石井氏に具体的な活用方法など話を聞いた(➡こちらの記事)。

急速にAI関連の技術が進化していく中で、AIエージェントやLLMアプリケーションへの関心が高まっている。一方で、体系的な知識や技術の習得に苦戦する企業も少なくない。

こうした課題に伴走し、開発支援と人材育成を軸にAIの社会実装を推進するジェネラティブエージェンツでは、基礎から実践的なアプリ開発までを、講義・ハンズオンにより3日間で学ぶ「LLMアプリケーション開発者養成講座」を展開。同社取締役CTOの大嶋勇樹氏に具体的な取り組みなど話を聞いた(➡こちらの記事8)。

また、AIが急速に進展する現在、女性が時間と場所に制約がない多様な働き方の実現にはAI分野をはじめとしたデジタルスキルの習得が有用といえる。一般社団法人SuFIAは、そのためのエコシステム構築と社会的インパクトの創出を目指して「就労機会の提供」「教育の提供」「キャリアカウンセリング」の3つの支援を軸に活動を展開している。代表理事の岡村憲一郎氏と理事の宮地秀敏氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

生成AI時代に求められる

個人のスキルや企業の組織変革

生成AIの活用で定型的な業務の自動化が進む一方、今後、ビジネスパーソンにはどんなスキルが求められるのだろうか。『生成AI導入の教科書』の著者であるCinematorico COOの小澤健祐氏には、生成AI時代に求められるスキルや企業に求められる人材育成、組織開発など話を聞いた(➡こちらの記事)。

生成AIの登場により、ビジネスの本質が問い直される中、生成AI時代のキャリア構築と組織変革について事業構想研究所客員教授の水谷享平氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、生成AIの登場は教育現場にも大きな影響を与えている。生成AI時代に求められる教育改革について、AI教育推進機構代表理事の上林憲行氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

ビジネスパーソンの働き方は大きな転換点に立っている。生成AIという強力な道具を手に入れた今こそ、企業は、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、変化に柔軟に対応できる組織づくりが求められている

※同調査は2025年7月30日~8月6日、企業を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答6,645社を集計、分析した。

資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義している。調査の詳細はURLから確認できる。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201667_1527.html