特集1 理念に基づく経営で人を育てる 組織を変えるパーパスの力

パーパスへの注目の高まりに伴い、パーパスを策定する日本企業も増えている。一方で、パーパス以前において、日本企業は経営理念を重視してきた。本特集では経営理念とパーパスを軸に、これからの経営戦略・人材戦略に必要な考え方や施策などについて検証した。(編集部)

パーパス以前からあった

日本企業の経営理念を再考する

2020年頃から日本企業のパーパスへの注目が高まっている。一方で、パーパス経営が注目される以前から日本企業は、理念に基づく「理念型経営」を行ってきた。慶應義塾大学教授の王英燕氏には、理念型経営とは何か、組織と個人にもたらす恩恵やいくつかの弊害、そして理念を形にするために必要なことなどについて寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

パーパスが注目される前には、「ミッション」や「ビジョン」が流行していた。帝塚山大学教授の田中雅子氏は「ブームに乗った欧米由来のカタカナ概念は極めて曖昧であり、わずかな時間の経過や論者によって、定義や位置づけが簡単に変わってしまう危うさがある」、「大切なのは組織のあり方について今一度考える姿勢ではないのか」と指摘する(➡こちらの記事)。田中氏には経営理念の浸透要因と阻害要因などについて寄稿いただいた。

経営理念に関しては、大企業を中心とした文脈で語られることもしばしばあるが、日本企業の99.7%は中小企業だ。中小企業における経営理念の浸透プロセスや、組織の活性化を研究する広島経済大学教授の瀬戸正則氏は「大企業を対象とした経営理念に関する研究は数多くあります。一方で中小企業の経営理念に関する研究は、それほど多くはありません」と話す。瀬戸氏には、中小企業の経営特性や理念の浸透について、話を聞いた(➡こちらの記事)。

経営理念の浸透は、どう測ればよいのだろうか。経営理念の浸透に関する研究を行う立教大学客員准教授の廣川佳子氏は経営理念浸透の「測定尺度」を開発。廣川氏は「企業がこの尺度を活用すれば、自社の経営理念が現場レベルでどれほど浸透しているのかを整理して把握することができます」と話す(➡こちらの記事)。

そして千葉大学大学院教授の清水馨氏は「経営理念はあくまで質的成長の一つの手段であり、常にそれに囚われる必要はない」と指摘する。清水氏には、経営理念との望ましい付き合い方などについて寄稿いただいた(➡こちらの記事)。

経営層の対話の促進など

パーパス浸透に必要な施策とは?

「パーパス」に注目が集まり、パーパスを策定する企業も増えているといった声が聞かれる中、実際にパーパスを策定している企業は増えているのだろうか。

日本のコンサル業界におけるパーパス・ブランディングの先駆者であるエスエムオー株式会社は東証プライム上場企業を対象に、企業理念として「パーパス(もしくは英語でPurpose)」を掲げる企業を洗い出し、「PURPOSE STATEMENTLIST」を作成している。同社代表取締役の齊藤三希子氏は「パーパス策定済みの企業は2022年で91社、23年で164社、24年で236社と、かなりの勢いで増えています」と話す(➡こちらの記事)。

齊藤氏には、良いパーパスを策定した企業にある共通の要素とは何か、パーパスの浸透に向けた「パーパス・ムーブメント」に必要な考え方や具体的な施策などについて話を聞いた。

また、パーパスを組織全体に浸透させるために、組織内のどんな役職・職種層からアプローチを進めることが効果的なのだろうか。

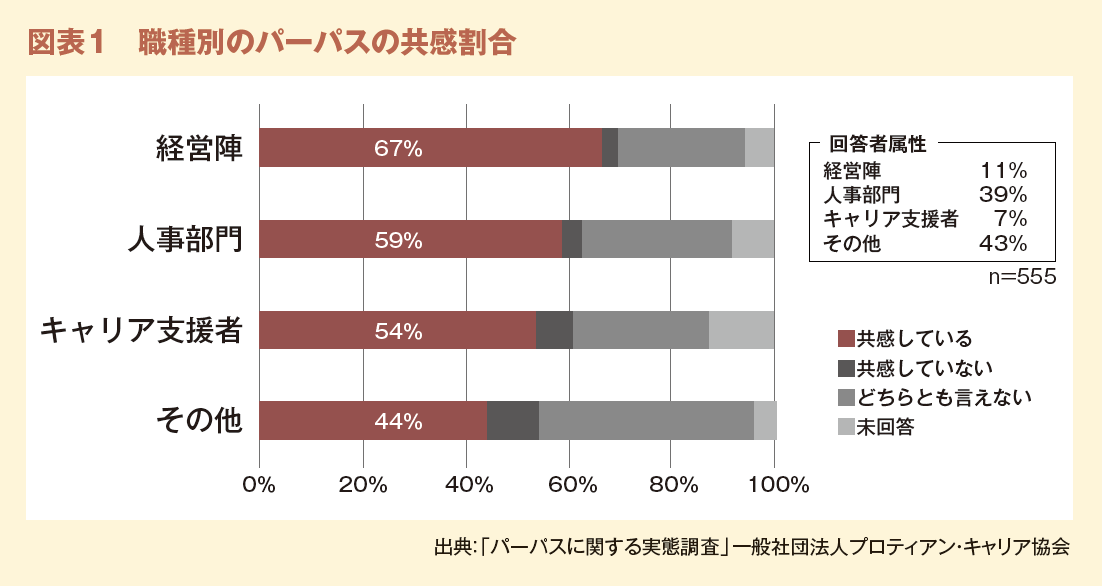

一般社団法人プロティアン・キャリア協会が2023年8月に公表した「パーパスへの意識調査」結果によると、「パーパスへどれくらい共感しているか」を職種別に集計したところ、経営陣、人事部門、キャリア支援者、その他部門(新規事業開発、営業等)の順で、共感度が高い結果となった(図表1)。

エグゼクティブ・コーチングのパイオニアである株式会社コーチ・エィの研究開発部門コーチング研究所と二松学舎大学の小久保欣哉教授との共同研究が2024年1月に発表したレポート「対話の促進は経営理念やパーパスの浸透にどのように影響するか?」では「経営チームにおける対話の促進」と「経営チームへのパーパス浸透」、「経営チームへのパーパス浸透」と「全社へのパーパス浸透」に正の相関関係が見られた(➡こちらの記事)。同社取締役会長の鈴木義幸氏に、対話の促進とパーパスの浸透の関係など話を聞いた。

企業のパーパス活性化に向けて

個人のマイパーパスの言語化を

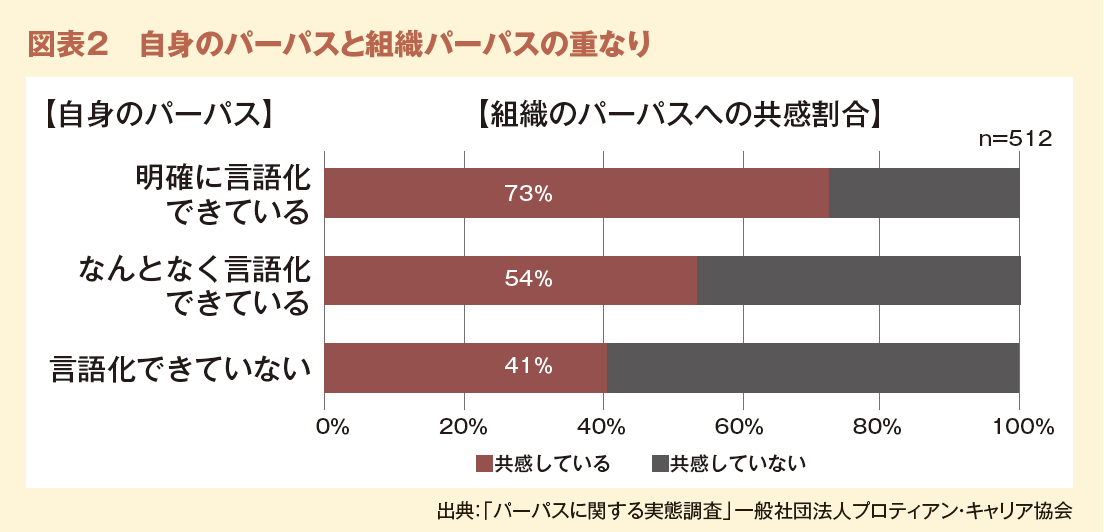

企業のパーパスに関連して、社員の個々のパーパス(いわゆる「マイパーパス」)を企業のパーパスに重ね合わせて、企業のパーパスを活性化させようと取り組みを進めている企業もある。先の「パーパスへの意識調査」でも、自身のパーパスの言語化が明確な人ほど組織パーパスの共感の割合が高まっている。パーパスが言語化されていない人の自社のパーパスへの共感割合が40.8%に対して、明確に言語化できている人の自社のパーパスへの共感割合が72.8%と、約2倍近く、共感割合が異なる結果となっている(図表2)。

このため、同調査では、「組織のパーパスへの共感を高めるには、まず個人のパーパスの言語化が必要であると考えられます」と指摘している。

パーパスの他に、組織の「共通価値観」としてミッション、ビジョン、バリュー等を定めている企業も少なくない。一方で、現場には浸透せず、形骸化しているケースも多いと見られる。共通価値観の浸透に向けた取組みについて、数多くの企業のカルチャー変革に貢献しているUnipos株式会社代表取締役社長の松島稔氏に話を聞いた(➡こちらの記事)。

本特集は、「理念に基づく経営で人を育てる 組織を変えるパーパスの力」をテーマに、様々な角度から、必要な考え方や施策などについて検証をした。

企業の理念やパーパスが浸透すれば、組織の構成員は、それら基に判断・行動して、持続的に成長し続ける企業になっていくことが期待できる。その目的を達成してくための一助となれば幸いだ。