経営チームの対話の促進が組織全体のパーパス浸透に貢献する

パーパスの浸透が企業に良い影響を与えるものの、どうすればパーパスを組織全体に浸透できるのか。そうした課題をもつ企業も少なくない。エグゼクティブ・コーチングのパイオニアであるコーチ・エィ取締役会長の鈴木義幸氏に、対話の促進とパーパスの浸透の関係など話を聞いた。

経営チームの対話が組織変革の鍵

戦略的意思決定に強い影響も

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームであるコーチ・エィは、創業以来、日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきた。クライアントの約8割(売上比)がプライム市場に上場している大企業だ。コーチ人材の開発にも力を入れており、これまで1万人以上のコーチを輩出してきた。

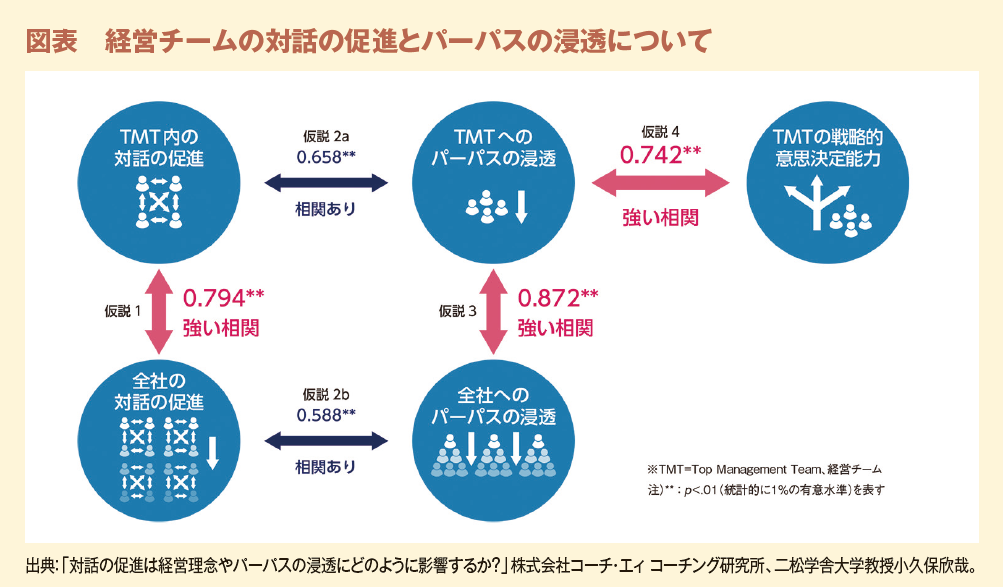

同社の研究開発部門であるコーチング研究所と二松学舎大学の小久保欣哉教授との共同研究が、2024年1月に発表したレポート※1では、「経営チーム※2における対話の促進」と「経営チームへのパーパス浸透」、「経営チームへのパーパス浸透」と「全社へのパーパス浸透」に正の相関関係が見られた(図表)。

画像をクリックすると拡大します

鈴木 義幸

株式会社コーチ・エィ 取締役 会長

慶應義塾大学文学部人間関係学科社会学専攻卒業。株式会社マッキャンエリクソン博報堂(現株式会社マッキャンエリクソン)に勤務後、渡米。ミドルテネシー州立大学大学院臨床心理学専攻修士課程を修了。帰国後、有限会社コーチ・トゥエンティワン(のち株式会社化)の設立に携わる。2001年、法人事業部の分社化による株式会社コーチ・エィ設立と同時に、取締役副社長に就任。取締役社長、代表取締役社長を経て、2025年1月より現職。

同レポートは「経営チームへのパーパスの浸透」と「経営チームの戦略的意思決定能力」にも強い相関関係がみられることを指摘し、対話の促進が企業経営においてプラスの効果をもたらすことを示唆している。

「企業がパーパスをただ掲げている状況だと、パーパスが神聖視されたり、形骸化する恐れがあります。パーパスを自分事として捉えるには、深く考えるプロセスが不可欠です。しかし、多くの人は日々の生活の中で『思う』ことはあっても『考える』ことをしません。考えるには『問い』が必要で、自分で『考える』ことを促すコーチングにおいても、『問い』を投げかけることが重要です」

そう語るのは、エグゼクティブ・コーチングのパイオニアであるコーチ・エィ取締役会長の鈴木義幸氏だ。

例えば、経営会議で「我々のパーパスに則った事業とは何か?」と問いかけることで議論が活性化し、理解が深まる。こうしたプロセスを経ることで、対話が促進され、パーパスは単なる標語ではなく、組織の根幹として機能する。しかし、このプロセスを組織的に導入している企業は少ない。また、日本企業の多くは「豊かな未来に貢献する」といった抽象的な表現にとどまりがちだ。

「豊かさとは何を指すのか。この問いを深掘りしなければ、表面的な理解に留まり、組織に浸透しません」

(※全文:2166文字 画像:なし)

全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。