特集1 事業承継、第二創業を成功に導く 次世代経営者をどう育てるか

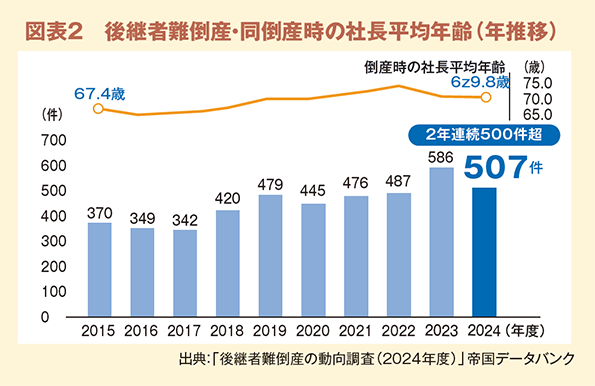

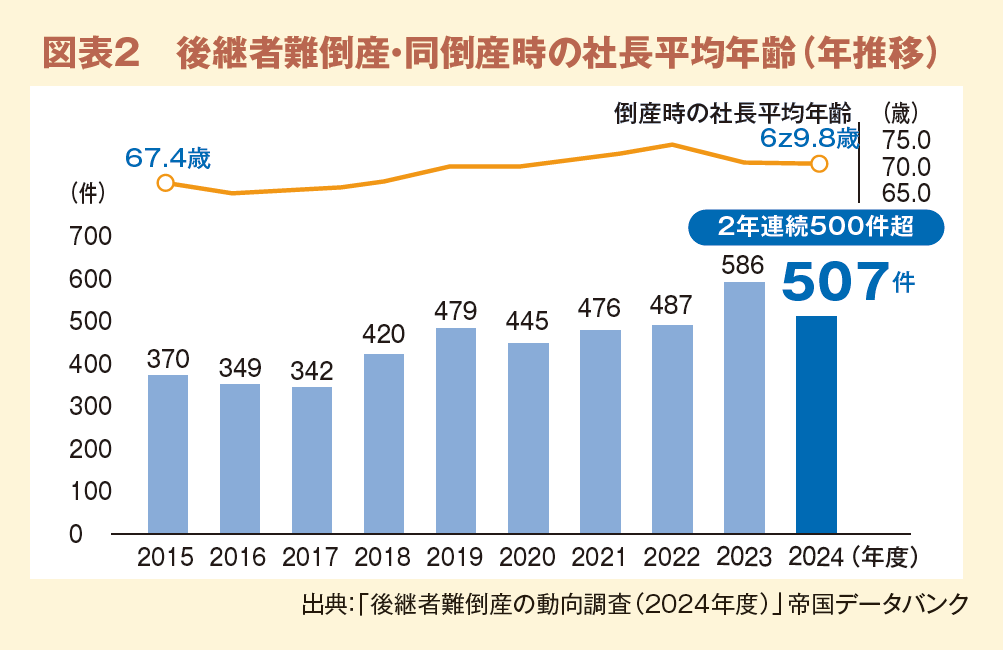

後継者難倒産が2年連続で500件を超えた。経営者の高齢化も進む中、次の時代を担う後継者の確保・育成は、多くの企業にとって喫緊の課題だ。本特集では、変化する市場環境に対応し次世代の経営課題に対処できる能力を備えた人材の確保・育成について理論と実践の双方から検証した。

改善傾向は見られつつも

依然続く50%超の後継者不在率

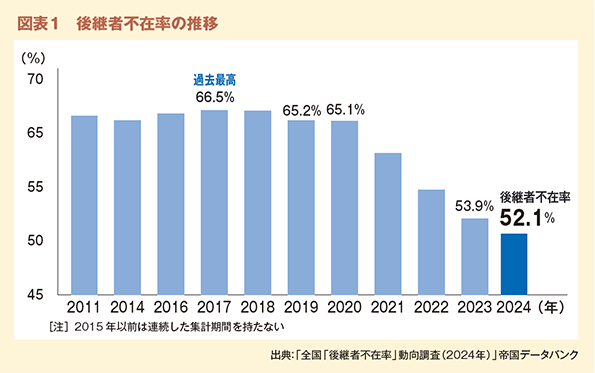

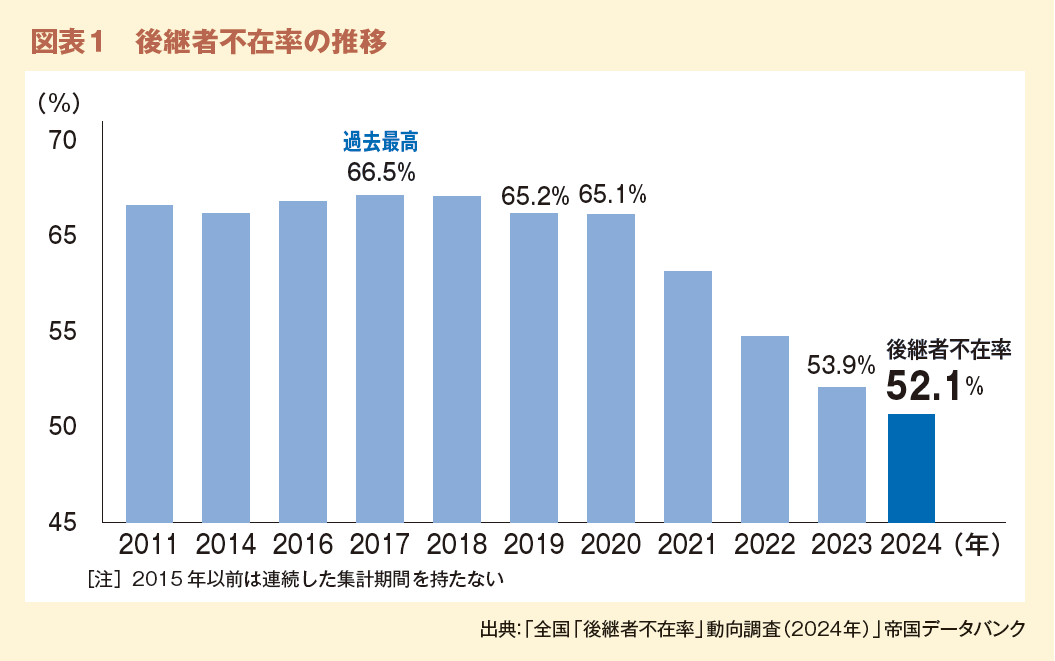

多くの日本企業が後継者不足に直面していると指摘されて久しい。帝国データバンクの全国「後継者不在率」動向調査(2024年)によれば、全国の全業種約27万社を対象とした同調査の結果、後継者が「いない」、または「未定」とした企業は14.2万社で全国の後継者不在率は52.1%だった(図表1)。前年の23年からは1.8ポイント低下、19年に比べると13.1ポイント低下している。後継者不在率は改善傾向が見られるものの、依然として、半数以上の企業に後継者が不在という危機的な状況は続いている。

こうした状況の中、次世代を担う経営者には、どういった教育が必要なのだろうか。帝京大学教授の大野貴司氏に経営者教育の在り方などについて話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、東洋大学教授の山本聡氏には、中小企業経営者・承継者に求められるアントレプレナーシップを育むには何が重要なのか話を聞いた(➡こちらの記事)。

地域で独自の取組みが進む

次世代経営者の教育プログラム

先の調査に関して都道府県別に見ると、不在率が最も低いのは「三重県」(34.1%)で、2021年以降、4年連続で全国最低水準となった。また、不在率が全国平均(52.1%)を下回る都道府県は23に上った。

一方で、後継者不在率が全国で最も高いのは「秋田県」(72.3%)で、同県が全国で最高となったのは2011年の調査開始以降初となった。なお、不在率が70%を超えたのは秋田県と「鳥取県」(70.6%)の2県だった。

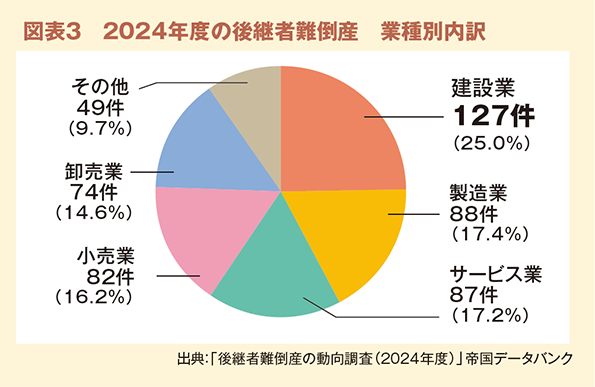

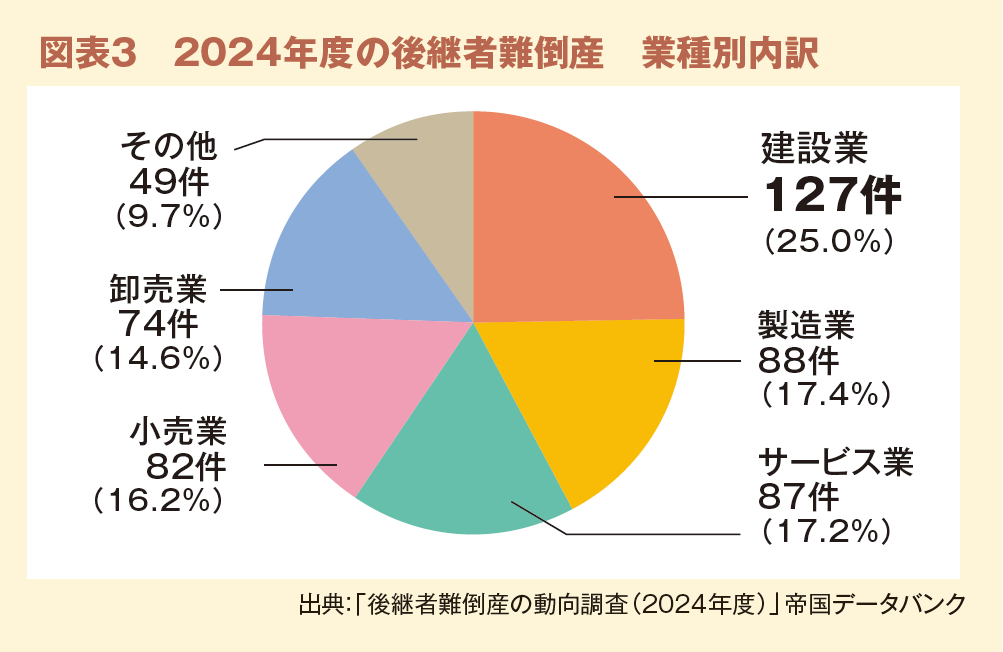

後継者不在が続くと企業経営にも深刻な影響をもたらす。帝国データバンクの「後継者難倒産の動向調査(2024年度)」によると、2024年度の「後継者難倒産」(負債1000万円以上、法的整理)は507件で過去最多だった2023年度(586件)から減少に転じたが2年連続で500件を超えた(図表2)。業種別では、建設業が全体の25.0%(127件)を占め、製造業(88件)、サービス業(87件)と続いた(図表3)。

こうした状況の中、地域で独自に企業の後継者育成を支援する取組が広がっている。

香川県三豊市の「瀬戸内 暮らしの大学」では2025年10月、「地域次世代経営者向けローカルMBAプログラム」を開講した(➡こちらの記事)。同プログラムは次期経営者や社内幹部候補が経営ノウハウを学ぶことができる実践的なカリキュラムだ。地元との関係も深い企業などから講師も招き、半年間にわたって次世代経営者の自信と能力を育む。プログラムのメイン講師兼全体ナビゲーターを務める古田秘馬氏に話を聞いた。

また、長野県で「次世代経営者育成塾」などのマネジメント研修や「創業・起業セミナー」などを企画し、講師を務めている合同会ReConnect代表社員の瀬畑一茂氏には、「次世代経営者育成塾」のプログラム内容や、これからの時代において経営者に求められるスキル・能力など話を聞いた(➡こちらの記事)。

大企業にも喫緊の課題

サクセッションプランの実態

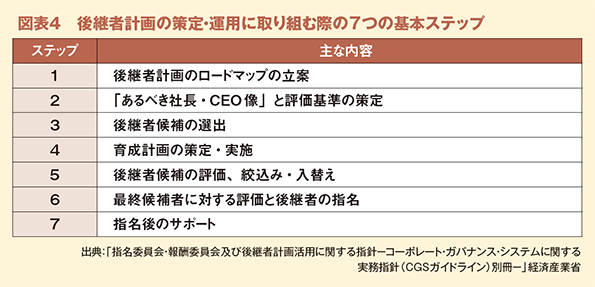

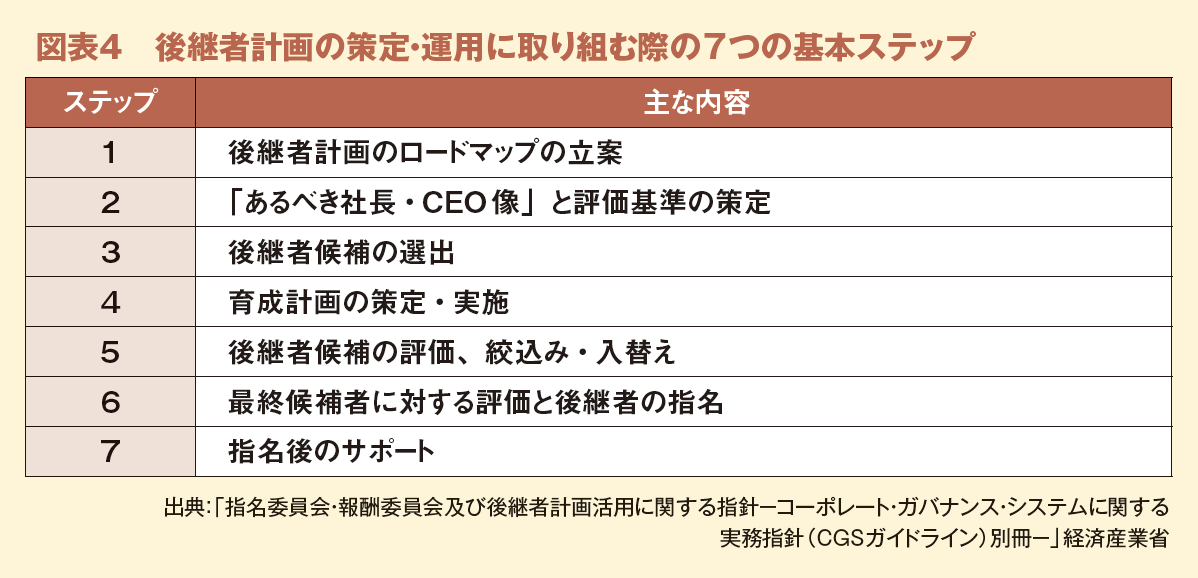

後継者の確保・育成に頭を悩ませているのは中小企業だけではなく、大企業も同様に喫緊の課題となっている。コーポレートガバナンス・コードの導入以降、次の経営層の確保・育成に向けた「サクセッションプラン(後継者育成計画)」に注目が集まっている。2022年には経済産業省が後継者計画のガイドラインを公表、7つの基本ステップが紹介されている(図表4)。一方、効果的な運用などで課題を抱える企業も少なくない。

桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授の坂本雅明氏に経営人材のサクセッションプランの実態や次期経営者に必要な経験などについて話を聞いた(➡こちらの記事)。

また、事業構想大学院大学教授の丸尾聰氏には事業承継の課題や、事業構想大学院大学「事業承継(次世代経営構想)コース」における学びの価値などについて話を聞いた(➡こちらの記事)。

経営者の高齢化が進む中、事業承継は待ったなしの課題だが、単に血縁関係や年功序列ではなく、常に変化する市場環境に柔軟に対応し任期中の経営課題に対処できるリーダーシップと経営能力を兼ね備えた人材の確保・育成が必要だろう。企業の未来は、まさにこの課題への取り組み姿勢にかかっている。