文化保護と収益創出両立の新モデル 文化庁が4件の「文化観光拠点」を追加認定

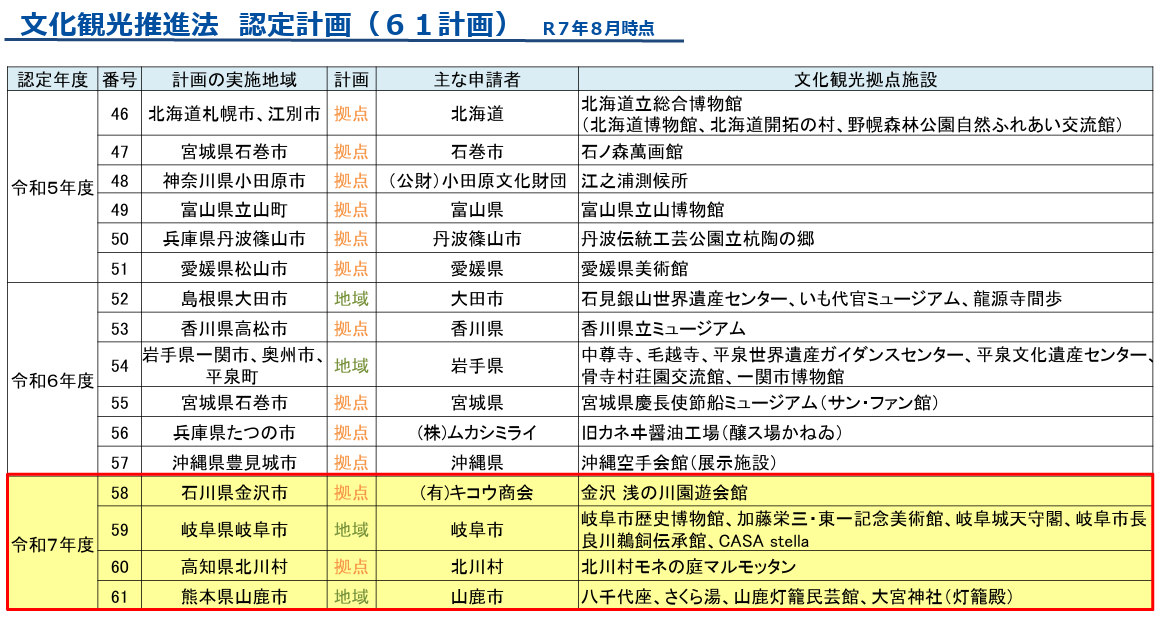

文化庁および観光庁は本日、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」に基づき、新たに4件の計画(地域計画2件、拠点計画2件)を大臣認定したと発表した。これにより認定計画の総数は61件となり、文化資源を教育的に活用し、観光振興と地域の活性化へとつなげる「文化観光」の取り組みが全国で一層加速することが期待される。

文化継承と地域経済活性化を同時実現

この制度は、博物館や史跡といった「文化観光拠点施設」を中核に、質の高い文化体験の機会を創出することを目的としている。単に観光客を呼び込むだけでなく、文化への深い理解を促すプログラムなどを通じて国内外からの来訪を促進。文化の振興を起点に、観光の振興及び地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興へと再投資される「好循環」の創出を目指すものだ。

認定された計画は、文化資源の保存活用や展示・解説の多言語対応、専門人材の育成・確保など、拠点施設が主体となって行う事業に対して国の特別な措置が講じられる。教育機関や研究者にとっては、地域の文化資源を社会教育や探究学習のフィールドとして活用する機会が増え、地域の歴史や文化を次世代に継承していく上でも重要な役割を担う。

伝統から現代アートまで 5年で認定計画6倍に

今回新たに認定されたのは、金沢 浅の川園遊会館拠点計画、岐阜市文化観光推進地域計画、「北川村モネの庭マルモッタン」を中核とした文化観光拠点計画、山鹿市文化観光推進地域計画の4件。伝統的な園遊会館から現代的な庭園美術館まで、多様な文化資源が認定されており、制度の幅広い適用可能性を示している。

文科省の公式ホームページより

制度開始から約5年で認定計画は10件から61件へと6倍以上に拡大。美術館・博物館から史跡、温泉施設、現代アート施設、伝統工芸施設まで、全国各地の多岐にわたる文化資源が認定を受けており、「文化観光」の概念の多様性と可能性を物語っている。

社会的インパクト測定と継続改善で持続性担保

同制度では、認定後の計画実施についても継続的な監視・改善を重視している。各認定計画には「来訪者数」「来訪者の満足度」などの指標が設定され、フォローアップ調査により進捗状況を把握している。

さらに、計画期間開始後おおむね3年程度を目途に中間評価を実施することとしており、目標達成状況の検証と必要に応じた改善策の検討を行う仕組みとなっている。初期に認定された計画については中間評価が実施されており、PDCAサイクルに基づく継続的な改善を図る体制が整備されている。この仕組みにより、単発的な事業実施ではなく、持続可能な文化観光の推進が担保されている。

専門家支援付きで参入障壁下げ 担い手拡大へ

今回の認定は、有識者委員会による審査を経て決定された。認定計画の累計は、施設単位の「拠点計画」が41件、地域一体で取り組む「地域計画」が20件となった。

文化庁は、次回の申請受付を来年度に予定しており、申請に向けた相談は随時受け付けている。さらに、次年度以降の計画認定を目指す方々に専門家派遣などを行う計画策定支援事業の募集については、秋頃を目途に行う予定だ。地域の大学やNPO、企業などが連携し、地域の埋もれた文化資源に新たな光を当て、教育的価値と経済的価値を両立させる計画を策定する好機となりそうだ。

今回の新規認定は、文化が持つ教育的価値を地域活性化のエンジンへと転換する国の強い意志を示すものであり、各地域における今後の取り組みが注目される。