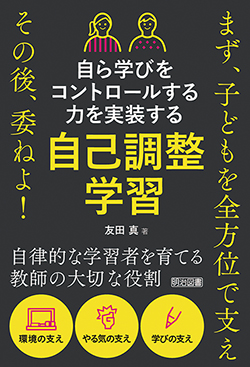

『自ら学びをコントロールする力を実装する自己調整学習』

自ら学びをコントロールする力は、子どもたちの「未来の扉」を開く「カギ」となります。本書では「自己調整学習」の理論をもとにした実践の方法と、実践の難しさを乗り越えるヒントを紹介します。

教師という仕事は、「未来も子どもが

輝くために今を満たす仕事」

友田 真

広島県公立小学校・教諭

公認心理師

広島大学教職大学院修了。2023年度「第22回ちゅうでん教育大賞」教育奨励賞、第58回2022年度「実践!わたしの教育記録」入選ほか。著書、教育雑誌に執筆多数。「子どもたちのやる気に火をつけ、可能性を伸ばす」ことを教育哲学に、実践にあたっている。

教師という仕事は、ある子の人生に関われる尊い仕事です。一方で、人生を左右する責任ある仕事でもあります。子どもたちと過ごす「今」は、子どもたちの「未来」につながっています。「今」という時間が、子どもたちの夢や目標を実現していく「未来の扉」を開く「カギ」となればと考えています。その「未来の扉」を開く「カギ」の1つが、「自ら学びをコントロールする力」、つまり「自己調整学習能力」です。

自己調整学習についてジマーマン(1989) は、「学習者が、メタ認知、動機づけ、行動において、自分自身の学習過程に能動的に関与している」学習と述べています。さらにシャンクは、「自己調整学習は、予見、遂行、自己省察のサイクルを自分でまわしていくような学習の仕方」と説明しています。学習者である子ども自身が、学びをコントロールすることが大切になります。

この「自己調整学習能力」を子どもたちが身に付けると、自分の夢や目標の達成に向けて粘り強く取り組み続ける力となります。

勉強へのやる気を持ちにくく、

勉強のしかたがわからない子どもたち

『自ら学びをコントロールする力を実装する

自己調整学習』

友田 真 著

明治図書出版、2025年6月

四六判、192頁、本体1900円+税

学習指導要領の改訂・社会の変化などにより、「自己調整学習」への注目は日に日に高まってきているように感じます。しかし、「学習方法を子どもが選択すれば、自己調整学習になる」など、表層的な面が先行して広がり、教師が大切にしなければならない深層部分は、軽視されてきているのではないかと危惧しています。

例えば、「学習内容を示し、子どもたちに任せれば、その間に教師は採点などの仕事もできて、働き方改革になる」などです。子どもたちが、学びをコントロールすることは大切です。しかし、任せればすぐに「自己調整」することができるほど、学習は簡単なものではないはずです。

「やる気」は、勉強やスポーツなど、何かを始めようと思う時や継続する時に必要となる要素です。いくらメタ認知する力が高かったり、自分にあった学習方法を身に付けていたりしても、「やる気」がなければ学びを展開することはできません。学び始める時に「知りたい」「やってみたい」と「やる気」を持てるかが、その後の学びにも影響してきます。

(※全文:2376文字 画像:あり)

全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。