文科省、次期学習指導要領の方向性示す

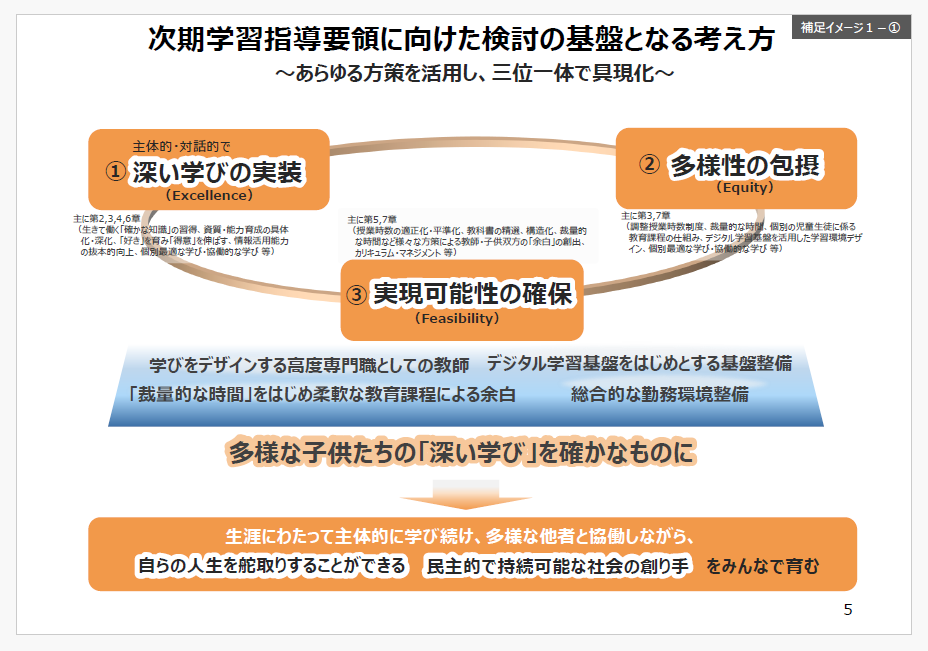

2025年9月25日、文部科学省の中央教育審議会・教育課程企画特別部会は、次期学習指導要領の改訂に向けた「論点整理」を公表した。今回の整理では、「主体的・対話的で深い学び」の実装による質の高い教育の実現、多様な子供たち一人ひとりの可能性を引き出す多様性の包摂、そして持続可能な制度設計を図る実現可能性の確保という3つの方向性を基本に据えている。

文科省の公式ホームページより

特に注目されるのが、学習指導要領の構造化・表形式化・デジタル化を一体的に進める方向性である。「デジタル学習指導要領」の実現に向けて検討を加速し、教師が教科等間の関係や学年段階の記載を容易に俯瞰できるようにするとともに、AI等の活用により日々の授業づくりに関する疑問へのフィードバックを受けたり、指導案のたたき台等の作成が容易になることを目指している。これは、多忙な教師がより授業改善や子供と向き合う時間に集中できる環境を整える狙いだ。

また、多様な子供たちを包摂するため、教育課程の柔軟化も大きなテーマとなっている。学校や地域の実態に応じて使える「調整授業時数制度」の創設が提案され、各教科の標準授業時数を一定範囲で調整し、生み出された時間を他教科や児童生徒の個性や特性に応じた「裁量的な時間」に充てることが可能となる。さらに、不登校の児童生徒や特定分野に秀でた才能を持つ子供たちのために、学校が柔軟に特別な教育課程を編成できる制度の創設も検討される。

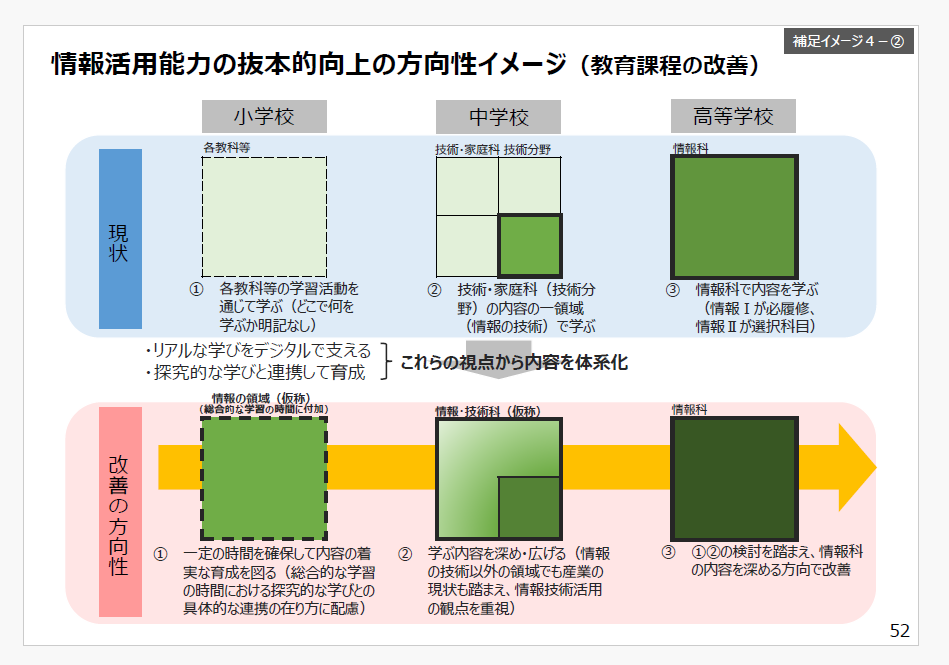

デジタル時代に対応するため、情報活用能力の育成も抜本的に強化される。小学校の総合的な学習の時間に「情報の領域(仮称)」を付加し、中学校では技術・家庭科を家庭科と「情報・技術科(仮称)」の二つの教科に分離する案が示された。

学習評価については、「学びに向かう力、人間性等」の評価を教育課程全体を通じた個人内評価として行う方法に改める方向性が検討されている。一方で、これらの改革を実現するには教師と子供の双方に「余白」を創出することが不可欠であるとし、教育課程の実施に伴う過度な負担・負担感が生じにくい持続可能な在り方を追求していくとしている。

今回の論点整理は、日本の教育が大きな変革期を迎えようとしていることを明確に示すものとなった。今後、各ワーキンググループでの具体的な検討が本格化する。

詳細は文部科学省の公式サイトで見ることができる。