大学生・院生の生成AI用途、トップは「論文や教科書の要約」

一般社団法人データサイエンティスト協会は4月11日、大学生および大学院生を対象に行った、生成AIの使用実態およびイメージに関する調査の結果を発表した。

調査は昨年12月、全国の大学1~4年生および修士・博士課程に在籍中の大学院生を対象に実施。600名から回答を得た。

生成AIの使用経験はあるか尋ねたところ、「ある」は47%。2023年の前回調査(29%)から約20ポイントも増加し、「ない」(39%)を10ポイント近く上回った。

「ある」は理系学生(n=182)では57%に上ったのに対して、文系学生(n=348)では43%にとどまった。学年別では、「ある」は大学1年生(n=121、53%)、大学2年生(n=109、52%)および大学院生(n=61、同)に多く見られた。

使用経験者(n=223)に、その用途について尋ねたところ(複数回答可)、トップ3は「論文や教科書の要約」(45%)、「レポートや論文の作成、添削」(38%)、「テスト問題や宿題の解答補助」(34%)となった。「アイデア出し」(25%)、「専門用語や概念の理解」(22%)、「授業のメモや議事録の作成」(20%)と続いた。

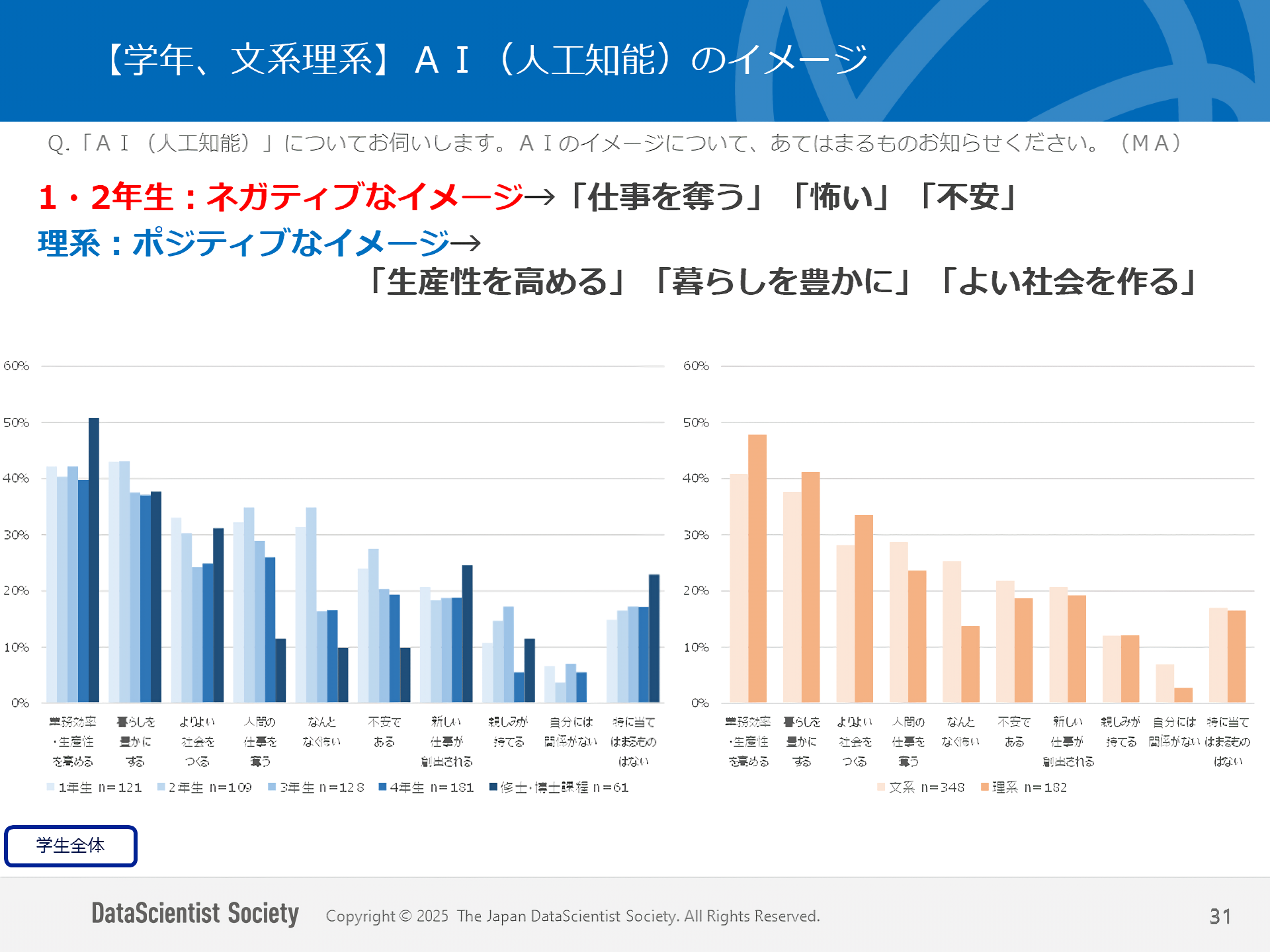

生成AIについてのイメージをいくつか挙げ、あてはまるか尋ねたところ、あてはまるとの回答がもっとも多かったのは「業務効率・生産性を高める」(42%)。「暮らしを豊かにする」(40%)、「よりよい社会を作る」(28%)、「人間の仕事を奪う」(同)、「なんとなく怖い」(22%)と続いた。

「業務効率・生産性を高める」は、大学院生において5割超と多く見られた。「人間の仕事を奪う」は大学生では3割前後であるのに対して、大学院生では1割程度、「なんとなく怖い」は文系では2割台半ばであるのに対し、理系では1割台半ばと、大きな違いが見られた(画像参照)。

調査結果の詳細は以下から見ることができる。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000007312.html

データサイエンティスト協会プレスリリースより

データサイエンティスト協会プレスリリースより