文科省、全国学力・学習状況調査の結果表記への「IRT方式」導入に合わせ解説資料を発表

文部科学省は7月7日、全国学力・学習状況調査の一部科目の結果表記に、2025年度より「IRT方式」が用いられるのに合わせ、同方式についての解説動画およびリーフレットを発表した。

全国学力・学習状況調査は、小学校6年生と中学校3年生を対象に2007年度から毎年4月に実施。教科は国語と算数/数学。3年に1度程度、英語と理科も実施され、今回は2022年度以来、理科が実施された。

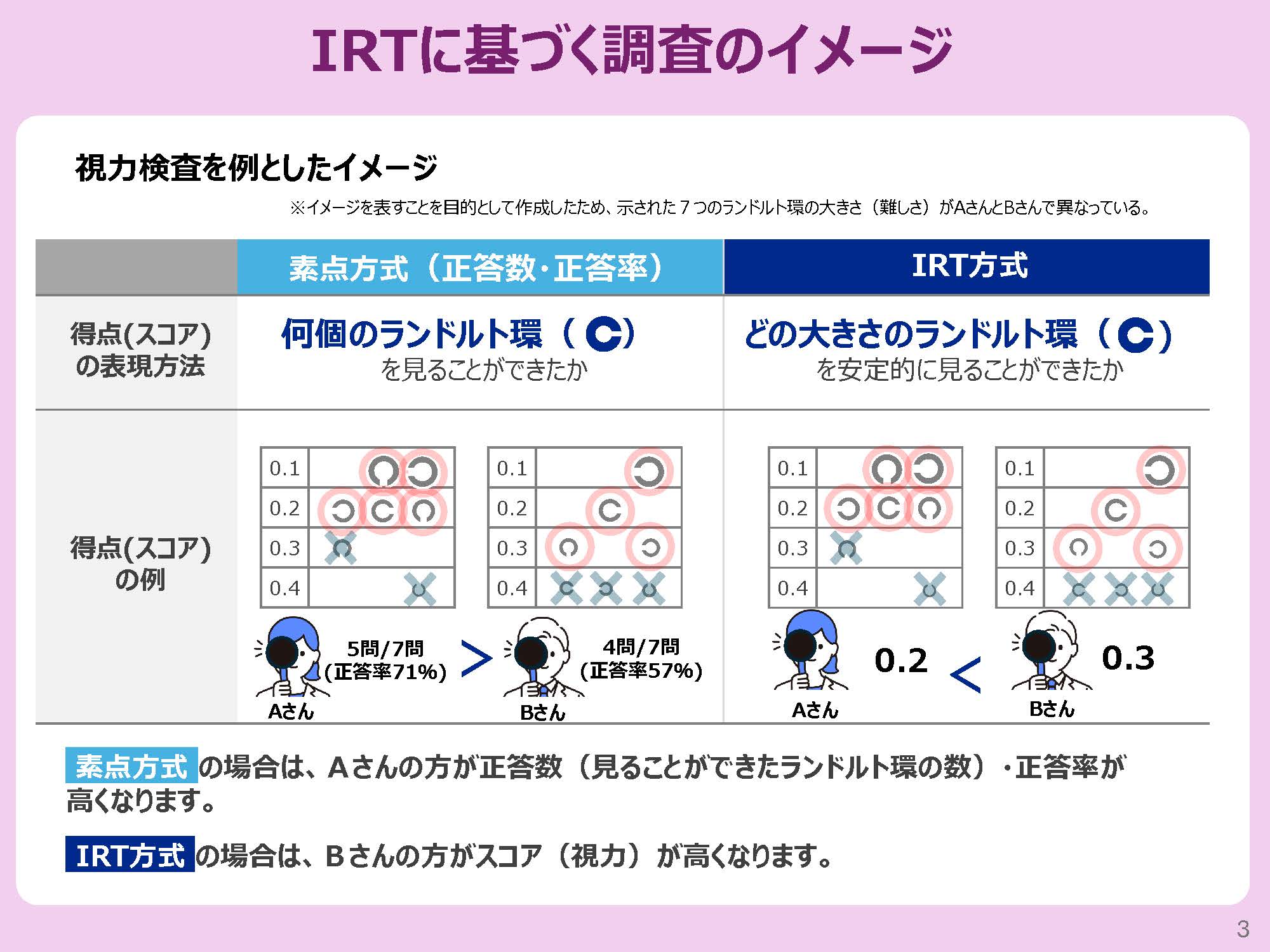

調査結果はこれまで素点方式(正答数・正答率)のみで表記されていたが、今回の中学校理科を皮切りに、IRT方式でも表記する。

IRT(Item Response Theory)とは、異なる問題で構成される試験・調査の結果を、同一尺度で比較可能にする統計理論。PISA、TIMSSといった国際的学力調査や、TOEIC、TOEFLなどの英語資格・検定試験で採用されている。

全国学力・学習状況調査では、学校(自治体)ごとの結果を「IRTスコア」で、個人の結果を「IRTバンド」で表記する。

前者は各設問の正誤パターンの状況をもとに、学力を500を基準にした得点で表すもの。一方、後者は「3」を基準に、前者を1(最低)~5(最高)の5段階に区切ったもの。いずれも難易度の高い問題に正答すると高めに、難易度の低い問題に誤答すると低めに算出される。

2026年度から中学校英語にも、2027年度から国語および算数・数学にもIRT方式を導入。これにより、導入年の全国平均を基準値とした経年比較を行っていくとしている。

リーフレットは以下から確認できる。

https://www.mext.go.jp/content/20250704-mxt_chousa02-000043584-01.pdf

文科省リーフレットより

文科省リーフレットより