まちに「人がつながる場」を創出し、新たなチャレンジを生み出す

さいたま市を拠点に、コワーキングスペースやシェアキッチンを運営するほか、遊休耕作地や空き家の活用にも力を注ぐコミュニティコム代表・星野邦敏氏。多彩な事業を展開し、全国の他の地域でも通用する埼玉発のモデルケースの創出を目指している。

被災地での経験を経て、

地元・埼玉へのUターンを決意

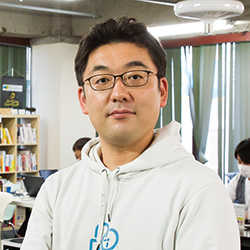

星野 邦敏

株式会社コミュニティコム 代表取締役

1978年生まれ。埼玉県さいたま市出身。中央大学法学部卒。2008年、IT関連事業を手掛けるコミュニティコムを設立し、東京を拠点に活動。2012年12月、株式会社コミュニティコムの本社を、東京都から埼玉県さいたま市に移転。IT関連事業に加えて、「コワーキングスペース7F」の運営を開始。現在、シェアキッチンや遊休地の活用、1棟貸しの宿泊&テレワーク施設など、幅広い事業を手がける。

星野邦敏氏は2008年、さいたま市の実家でウェブサイト制作を中心としたIT関連企業・コミュニティコムを起業し、数ヵ月後、東京にオフィスを構えた。転機となったのは東日本大震災後の2012年、復興支援事業に携わり、被災して仕事を失った人たちのために、東北でウェブサイト制作を教える仕事に就いたことだ。石巻市へ行った際、同世代がUターンやIターンして被災した地元を活性化すべく頑張っている姿を目にし、心を動かされた。

「私の出身はさいたま市ですが、自分は生まれ育った地元に何もしていないと思わされました。自分も何か地元に貢献することがしたいと考え、戻ることに決めたんです」

2012年12月、コミュニティコムは本社を東京からさいたま市へ移転。従来からのIT事業に加え、…

(※全文:2831 文字 画像:あり)

全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。