ノーベル化学賞受賞の京都大学・北川進特別教授が後進に伝えたいこと

2025年10月8日、京都大学の北川進理事・副学長、高等研究院特別教授(74歳)がノーベル化学賞を受賞した。日本人のノーベル賞受賞は2018年の本庶佑さん以来、7年ぶりの快挙となる。

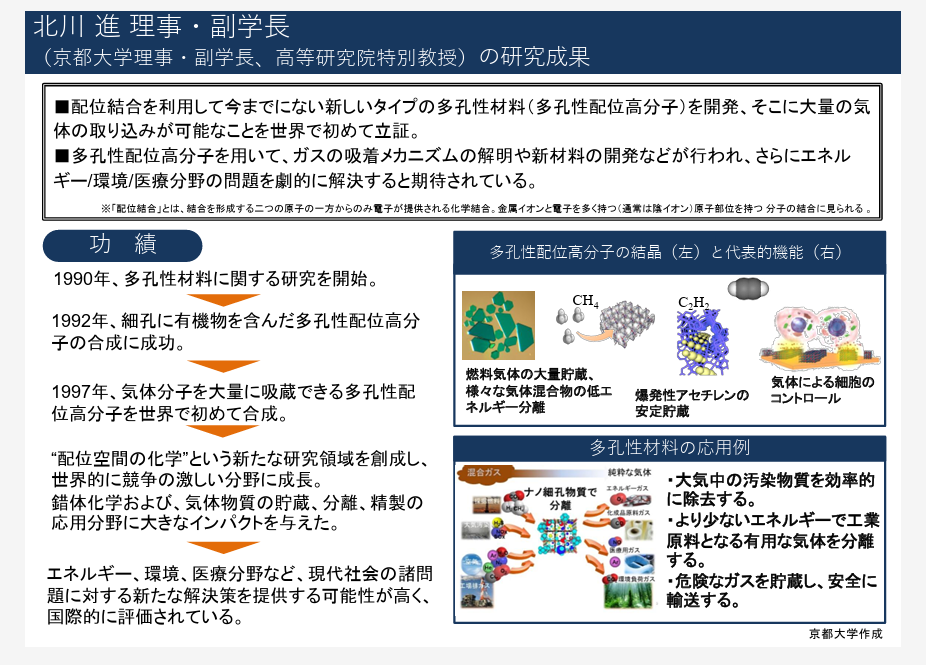

北川理事・副学長は「気体を効率よく捕まえたり、分けたりできる新しい材料」を開発したことが評価された。空気中から二酸化炭素だけを取り出したり、水素ガスを安全にたくさん貯めたり、危険なガスを安定して保管できる新しいタイプの材料を開発し、実際にそれが可能であることを世界で初めて証明したのだ。

この材料は「多孔性配位高分子(たこうせいはいいこうぶんし)」という名前で、ジャングルジムのような立体構造をしている。中に無数の小さな穴があり、その穴の大きさや性質を自由に設計できるため、狙った気体だけを選んで捕まえることができる。

この発見が重要な理由は、人類の大問題を解決する可能性があるからだ。地球温暖化対策として二酸化炭素を効率的に回収したり、クリーンエネルギーとして注目される水素を安全に貯蔵したり、医療分野では体内で薬となるガスを放出させたりすることが可能になる。

京都大学の公式ホームページより

北川理事・副学長は30年以上この研究を続けてきた。受賞後の記者会見では「私の研究は、新しい材料づくりということで、皆さんがご存じの活性炭やゼオライトとは違った、新しい機能を持った材料開発をしてまいりました」と説明。「新しいことにチャレンジする、科学者として大切にしてきたことです。辛いこともたくさんあるのですが、実際に新しい物を作っていくこと、それを30年以上楽しんでまいりました」と振り返った。

また「何よりも、化学を一緒に進めてきた私の同僚、学生の皆さん、海外を含めた博士研究員の皆さんに感謝申し上げたい」「理解し、支えてくれた家族にも感謝しています」と述べた。

京都大学の北川理事・副学長(写真中央)

北川理事・副学長の研究は1990年にスタートし、1992年に細孔に有機物を含んだ多孔性配位高分子の合成に成功、1997年には気体分子を大量に吸蔵できる多孔性配位高分子を世界で初めて合成した。そして2025年、35年の研究が実を結び、ノーベル賞受賞という形で世界に認められた。

この受賞は、基礎研究の大切さを改めて示したものといえる。一つのことを深く研究し続けることで、世界を変える発見が生まれることを伝える成果となった。