こども性暴力防止法、運用に向け課題浮き彫りに

9月12日にこども家庭庁で開催された第7回こども性暴力防止法施行準備検討会(座長:内田貴・東京大学名誉教授)で、法律の具体的な運用方針を定めた中間取りまとめ案が提示された。検討会は法律専門家、地方自治体関係者、教育・保育関係団体、労働団体の代表ら15名の構成員で組織されており、オブザーバーとして内閣人事局、警察庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省など12省庁が指定されている。300ページを超える資料をもとに、防犯カメラの設置や隙間バイトへの対応など、実務上の重要な課題について活発な議論が交わされた。

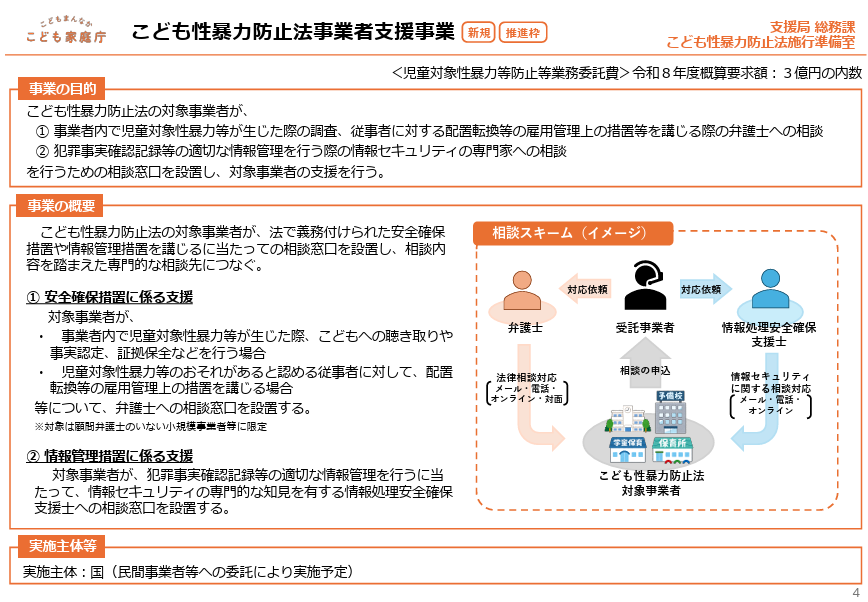

対象事業と安全確保措置の具体化

今回の検討会では、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育事業について、公立・公営施設も要件を満たせば対象となることが明確化された。障害児・障害者両方にサービスを提供する事業所については、今後制度設計される都道府県への届出制度により対象事業者を把握する方針が示された。

安全確保措置では、日常的な観察を複数名で行うこと、発達段階に応じた面談・アンケートの実施、相談対応ルールの事前周知などが具体的に示された。委員からは、相談内容の情報管理について「言葉だけにならないように」と、実効性のある運用を求める意見が出された。

防犯カメラ設置を巡る多層的な議論

防犯カメラについては、様々な観点から意見が交わされた。積極的導入を支持する立場からは、「性被害は生命侵害と同等の最大のプライバシー侵害」であり、防犯カメラを「見守り装置」として位置づけるべきとの主張があった。証拠保全の重要性も強調され、「客観証拠の有無が事件化の分かれ目になる」との指摘や、「圧倒的多数のきちんと従事している保育士・教員を守るためにも有効」との意見が出された。

一方、慎重な立場からは、心理職の視点から「防犯カメラがある状況で子供たちがどのくらい安全に安心して相談できるのか」という懸念や、教育現場から「学校という長時間過ごす場で録画されていることを子供たちが知った時のストレス」「いじめや虐待の相談時に子供たちが心を開きづらい」などの指摘があった。

保存期間については、保護者が被害を認識するまでの時間を考慮すると「1か月では足りないかもしれない」との意見も出され、一定期間経過後も事案発生時はデータ保全が必要との認識が共有された。

急拡大する隙間バイトへの対応課題

特に注目を集めたのが、急速に普及している隙間バイトへの対応だ。隙間バイトは、単発・短時間の仕事をマッチングするサービスで、1日限りの勤務も可能となっている。保育士不足に悩む保育事業所でも活用が広がっているという。

検討会では、「ノーチェックで様々な現場を渡り歩いて子供に触れる仕事ができることにつながり、制度の最大の抜け穴になる可能性」との強い懸念が示された。事業者側には急な欠員対応のメリットがある一方、「その日限りで雇われる人に子供の着替えやおむつ、トイレの補助などのケアをされることには大きな違和感がある」との保護者視点での問題提起もなされた。

検討会では、事業者が「1日だけだから継続性がない」と判断し、犯罪事実確認を行わずに子供と接する業務に従事させてしまうリスクが懸念された。

これに対し事務局は2つの対策を提案した。第一に、たとえ1日限りの契約でも、今後また来る可能性がある人には「意向確認書面」を交わし、最初の段階で犯罪事実確認を済ませておく仕組みだ。これにより、2回目以降は確認済みの人として迅速に働いてもらえる。第二に、犯罪事実確認が間に合わない緊急時は、その人を子供と1対1の状況に置かないよう徹底する。必ず他の職員がいる環境でのみ働いてもらうという安全策である。

手数料の課題と予算措置の省庁間格差

認定手数料については、「小さい1つの教室で30人の生徒を1人で見ているところも、全国展開で10万人を見ているところも同じ3万円というのは乱暴」として、事業規模に応じた段階設定を求める声が上がった。

情報管理措置では、都道府県における組織体制整備の課題が指摘され、どの部署がどのような役割を果たすのか、具体的なガイドラインの必要性が強調された。また、防犯カメラ設置時には従事者への十分なコミュニケーションが不可欠との意見も出された。

こども家庭庁の公式ホームページより

今回の検討会は、法律の実効性確保には、現場の実情に応じた柔軟な運用と、新たな雇用形態への対応、そして安全とプライバシーのバランスという複雑な課題への対応が不可欠であることを改めて示した。