取り残された13万人の不登校児童・生徒に支援を NPOカタリバと日本財団、4自治体と連携し「不登校政策ラボ」開始

認定特定非営利活動法人カタリバは、日本財団と協働し、不登校の子どもたちを学びや支援につなぐための新たな実証事業「不登校政策ラボ」をスタートする。10月2日(木)、その一環として青森県三沢市、東京都国分寺市、広島県三次市、鹿児島県大崎町の4自治体と日本財団ビルで連携協定を締結した。官民連携の新たな枠組みを通じて複雑化する不登校問題の解決を目指す。

認定特定非営利活動法人カタリバのプレスリリースより

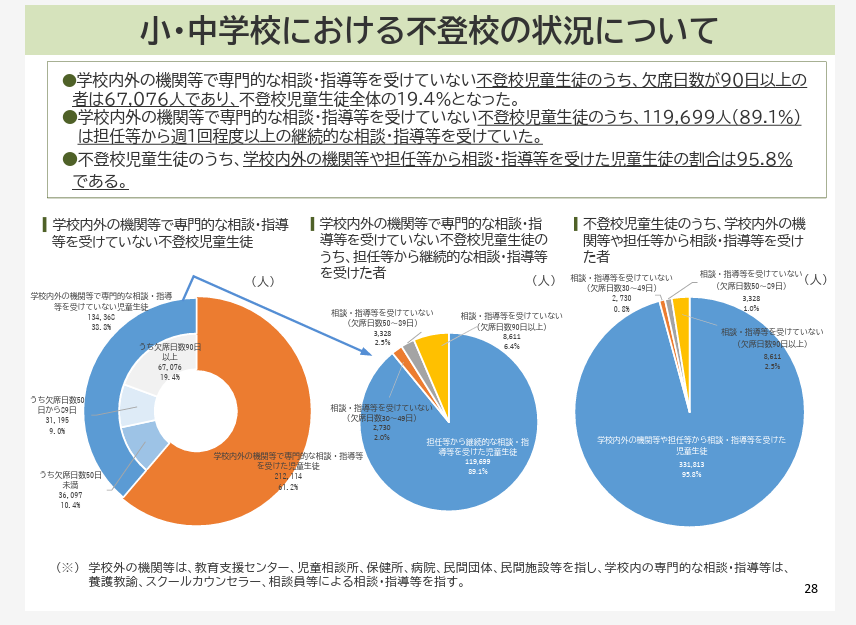

この取り組みの背景には、深刻化する不登校の実態がある。文部科学省の「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、不登校長期欠席の人数は約49万人にのぼり過去最多を更新した。学びの多様化学校や教育支援センター、フリースクールといった受け皿は広がりつつあるものの、不登校の子どもたちのうち約4割にあたる13万人超が、何の相談・指導も受けていないことが明らかになっている。

小・中学校における不登校の状況について(文科省の公式ホームページより)

支援機関が整備されても、学校と家庭に溝があり支援機関の紹介が進まない、保護者は支援を受けたくても子どもがそれを望まない、学校と保護者、子どもの意見を汲み取って適切な支援方法を提案するスクールソーシャルワーカーが不足しているなど、受け入れ機関の整備だけでは子どもたちが支援につながることは難しく、支援に「つなぐ」プロセスそのものが新たな課題として浮上している。また、フリースクールの費用の一部助成などが始まっている自治体もあるが、経済的に困難を抱える家庭ではフリースクールに通うこと自体も難しい状況だ。

こうした課題に対し、日本財団は学びの多様化学校やフリースクールの支援、地域で困り感のある子どもを支える「子ども第三の居場所」づくり、不登校傾向調査等、日本各地のNPOや自治体、研究機関と連携してさまざまな切り口から不登校支援事業を行ってきた。一方カタリバは、2015年から雲南市の委託を受け教育支援センターを運営し、2022年からは加賀市の包括的な不登校政策の提案や施策実施に取り組むなど、自治体と連携して不登校支援を行ってきた。

両者が協働して立ち上げた「不登校政策ラボ」は、単に支援施設を整備するだけでなく、一人ひとりの子どもをどう確実に学び・支援へ「つなぐ」かという点に焦点を当てる。人口規模や地理的条件の異なる4つの自治体と連携し、それぞれの地域の実情に合わせた支援モデルを構築・実証していくもので、複数の自治体と連携して不登校に関わる政策を実証するこの枠組みは、全国的にも新しい試みといえる。

今回連携する4つの自治体の取り組みの現状は以下の通りだ。青森県三沢市では、福祉部門へ不登校に関わる相談が増加しており、教育と福祉の連携による包括的な支援を模索する。東京都国分寺市は、不登校の子どもたちの状況把握と接続強化に取り組むとともに、フリースクールと教育委員会・学校の連携を強化する。広島県三次市では、地理的制約から支援機関へのアクセスが困難なケースも多く、オンライン活用や新たに開設する学びの多様化学校の整備に取り組む。鹿児島県大崎町は、訪問支援を担う人材の不足や、不登校児童・生徒の保護者が孤立しやすい状況が懸念されており、地域住民と連携した不登校支援の取り組み、行政・住民の垣根を越えた協働モデルの構築を試みる。

協定締結式において、日本財団の佐藤英夫常務理事は「不登校支援の第一人者であるカタリバと不登校問題に本気で取り組みたいと考える自治体の皆さまと共に、具体的な解決策を探求し、さらにこの取り組みを検証し、その成果を全国に広げていくことも目指していきます」と述べた。また、カタリバの今村久美代表理事は「さまざまな支援が増えていく中で、どのようにして子どもたちをそれに『つなぐ』か。この課題に日本財団、各自治体のみなさんと一丸となって取り組めることをうれしく思います。『誰一人取り残さず支援・居場所・学びにつなぐ』を本当に実現していくために、ここをスタートとしながら誠心誠意力を尽くしたいと思います」と意気込みを語った。