鳥取県沖で初の塊状メタンハイドレート採取に成功 国産新エネルギー資源としての期待高まる

千葉大学大学院理学研究院の戸丸仁准教授を中心とする共同研究チームが、鳥取県沖の隠岐海嶺から、初めて塊状のメタンハイドレートの採取に成功したことを9月16日に発表した 。この成果は、次世代の国産エネルギー資源として注目されるメタンハイドレートの分布が、日本海に広範囲にわたる可能性を示唆するものであり、今後の資源探査や多様な海底環境の実体解明を大きく前進させることが期待される 。

千葉大学、東京大学大気海洋研究所、東京家政学院大学、北九州市立大学東京海洋大学、京都大学 、香川大学、 明治大学、鳥取大学合同のプレスリリースより

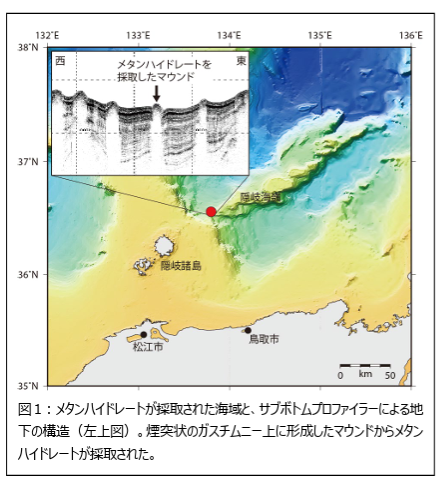

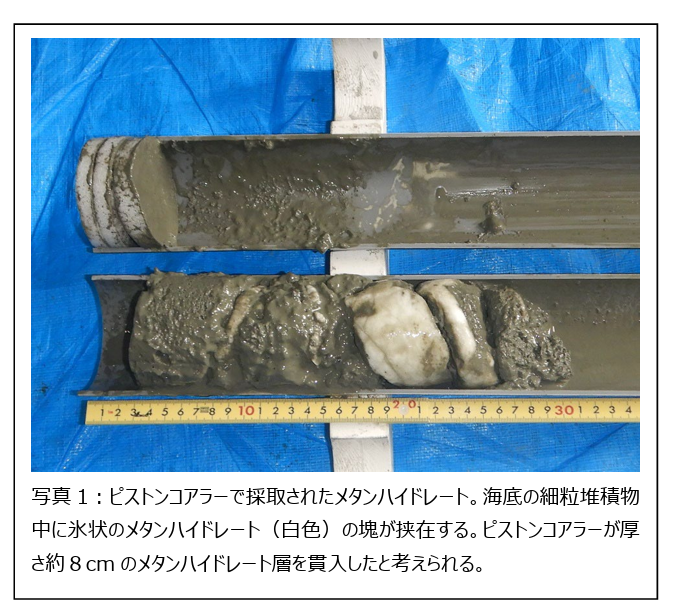

今回の調査は、2025年7月31日から8月6日にかけて東北海洋生態系調査研究船「新青丸」を用いて実施された 。研究チームは、鳥取県の沖合約145km、水深約700mの海底に存在する「ガスチムニー」と呼ばれるガス噴出構造上のマウンドに着目し、氷状の塊となったメタンハイドレートを含む海底堆積物の採取に成功した 。メタンハイドレートは「燃える氷」とも呼ばれ、1Lあたり最大160L以上のメタンガスを含むため、効率的な天然ガス資源としてのポテンシャルを秘めている 。これまで日本海の新潟県や秋田県の沖合では採取例があったが、存在が有力視されていた隠岐海嶺での採取は今回が初めて 。

この発見は、日本のエネルギー自給率向上に貢献しうる国産資源開発の観点から極めて重要だ。分布域が具体的に特定されたことで、今後の商業化に向けた資源量評価や採掘技術開発といった事業構想につながる可能性がある。また、科学的な意義も大きい。メタンは強力な温室効果ガスであり、その海底からの放出メカニズムの解明は、地球環境変動の研究に貢献する 。さらに、メタンをエネルギー源とする特殊な深海生物の生態系が存在する可能性も示唆されており、生命科学や海洋生態学の分野においても新たな知見をもたらす 。

研究チームは今後、採取した試料の詳細な分析を進め、その成果を専門学会や論文で発表する予定だ。今回の発見を契機に、日本海におけるメタンハイドレートの探査がさらに進展し、その資源としての可能性と、メタン湧出が育む多様な海底の姿が明らかになることが期待される 。

なお、本研究は千葉大学、東京大学大気海洋研究所、東京家政学院大学、北九州市立大学、東京海洋大学、京都大学、香川大学、明治大学、鳥取大学による共同プロジェクトとして実施された 。