教職員の長時間労働、9割が時間外業務 全教調査

2025年9月8日、全日本教職員組合(全教)と教組共闘連絡会は、教職員の「時間外労働に関するアンケート」の結果について記者発表を行った。全国40都道府県から寄せられた1200件の回答を分析した結果、教職員の長時間過密労働が常態化している実態が浮き彫りになった。

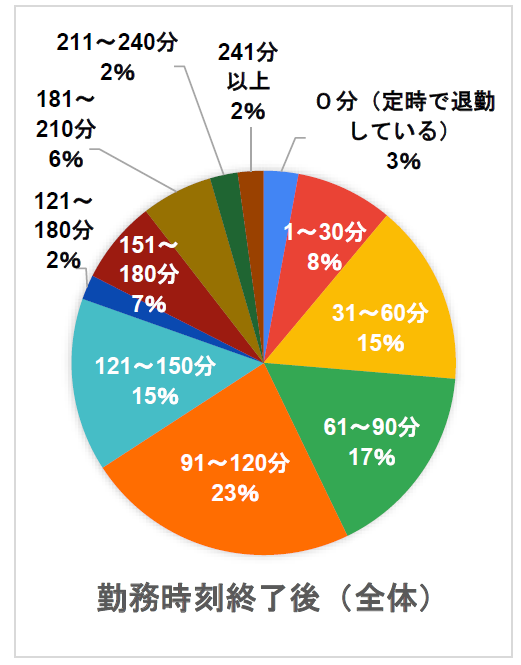

調査によると、教職員の94%が勤務時間開始前に何らかの業務を行っており、勤務時間終了後には97%が定時に帰れずに校内で業務を行っていることが明らかになった。平日の持ち帰り仕事は教職員の70%が、土日には75%が何らかの業務を行うという結果が出た。

全日本教職員組合の公式ホームページより

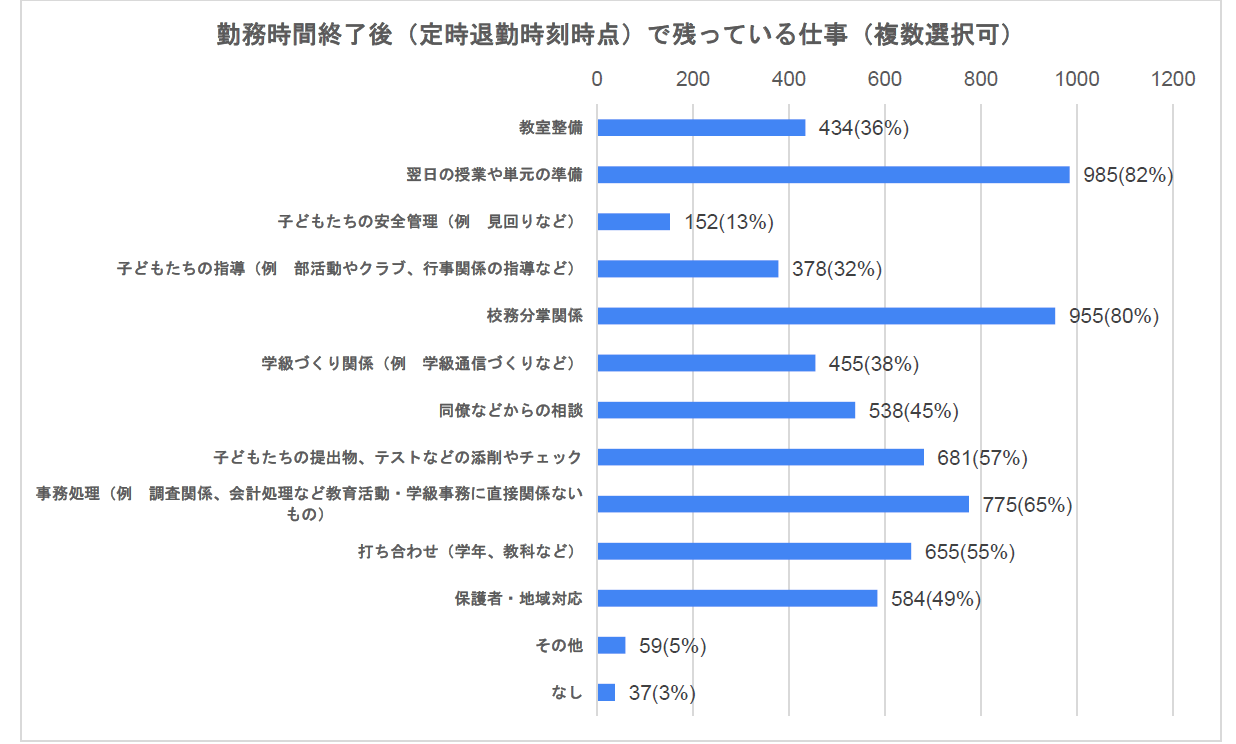

特に深刻なのは、最も多い時間外労働の内容が「翌日の授業や単元の準備」だ。授業準備は教員の最も基本的で重要な業務であり、本来は勤務時間内に十分な時間が確保されるべきものだ。しかし実際には、勤務時間内は会議や事務処理、生徒指導などに追われ、肝心の授業準備は早朝や放課後、自宅での持ち帰り仕事として行わざるを得ない状況になっている。

全日本教職員組合の公式ホームページより

また、この調査では、自由記述において、文部科学省に対して「現場の声を聞いてほしい」「現場を見てほしい」という切実な声がたくさん寄せられていることも明らかになった。

特に注目すべきは、今回の給特法等改定により「主務教諭」が創設されたことへの懸念だ。導入の目的として「業務の効率化」が挙げられていたが、そのモデルとされる「主任教諭」を2009年度から設置している東京都と他道府県の比較を行ったところ、東京都の方が時間外労働がより深刻な実態であることが明らかになった。小学校では、勤務時間終了後181分以上の時間外労働について、他道府県の教諭が約9%に対して東京都の教諭が15%に達している。中学校でも、211分以上では東京都13%に対し他道府県8%と、東京都の方が長時間化の傾向が見られた。この結果を受け、全教は「主務教諭」設置が業務効率化につながらない可能性があるとして、強い懸念を表明した。

こうした深刻な状況を改善するため、全教は「このままでは学校がもたない!子どもたちの成長が保障され、せんせいがいきいきと働くことができる学校をつくる」という「全教7つの提言」を掲げ、ILO/ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門家委員会(CEART)の第15期最終報告書(2025年2月)を踏まえ、教職員の労働環境改善を強く求めている。