日本語教育が義務化へ 育成就労制度で変わる外国人材の受入れ

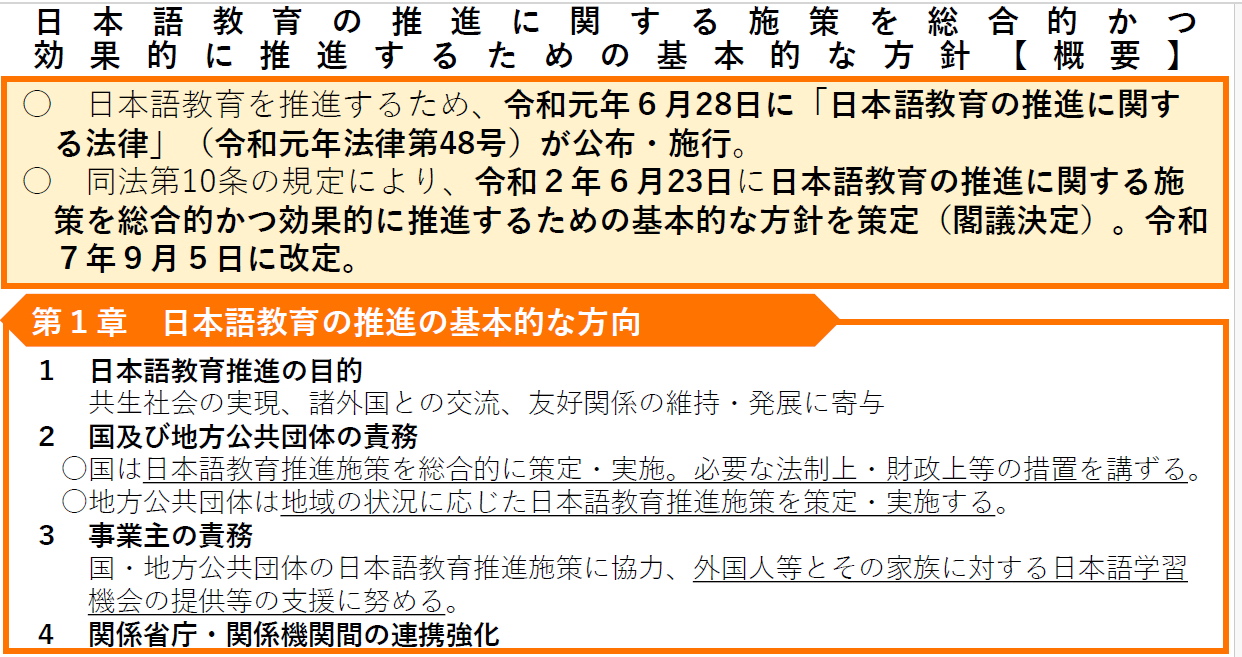

2019年に日本語教育推進法が施行され、2020年に初めて策定された基本方針。法律では「おおむね5年ごと」の見直しが定められており、今回2025年9月5日に初の改定が行われた。

在留外国人が約377万人と過去最多を更新する中、この改定は共生社会推進を念頭においた新たな一歩となる。特に注目すべきは以下の3点だ。

育成就労制度への対応と事業主の責務強化

令和6年6月の入管法及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の改正により創設された育成就労制度について、今回の改定では複数の対応策が盛り込まれた。

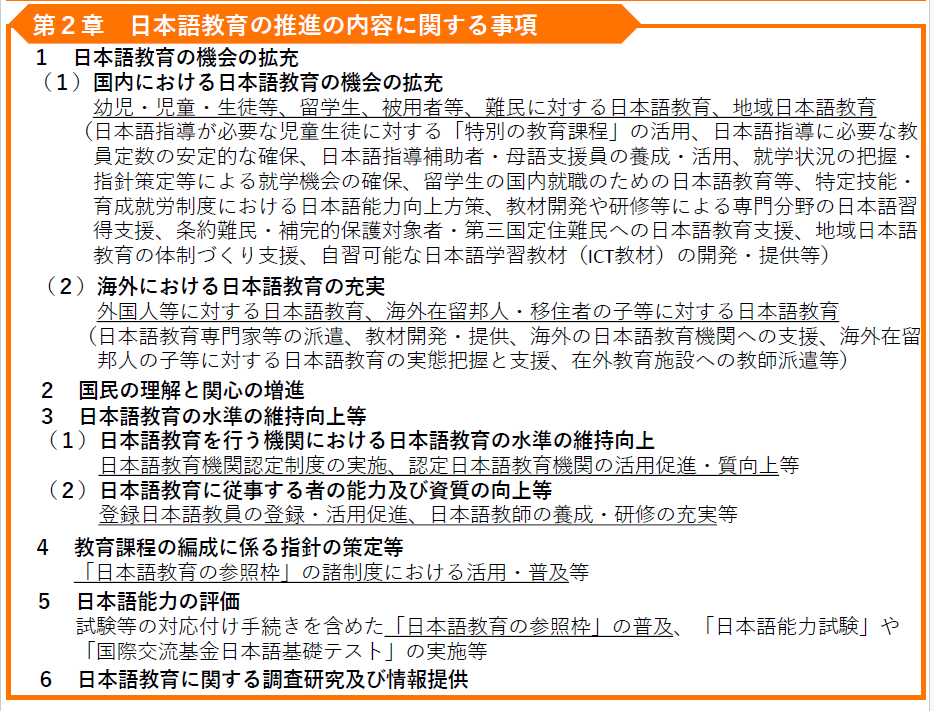

今回の改定では、受入れ機関に対し育成就労外国人に認定日本語教育機関等における講習機会を提供すること等を義務付けるほか、受入れ機関が日本語教育支援に積極的に取り組むためのインセンティブとなる優良な受入れ機関の要件等を設けることが明記された。また、特定技能外国人及び育成就労外国人に対し、日本語能力向上の機会が適切に提供されるよう、教材開発等の支援を行うことも盛り込まれている。これにより、現場における日本語教育の質と機会の確保がより確実なものとなることが期待される。

文部科学省の公式ホームページより

外国人児童生徒の就学実態把握と支援

外国人児童生徒の約8,600人が就学していない可能性がある、又は就学状況が確認できていない状況にあることが指摘されており、その実態把握と就学機会の確保が喫緊の課題とされてきた。今回の改定では、住民基本台帳部局、国際交流部局、福祉部局等の行政機関内及びNPOや外国人学校といった地域の関係機関との連携を図りつつ、地方公共団体における就学状況の把握や保護者への情報提供・支援、就学促進のための取組を促進することが明記された。

専門性と質の向上を目指す教員養成

日本語教育の現場を支える教員の資質向上と安定的な確保も、今回の改定の重要なテーマだ。教員免許と登録日本語教員の資格の両方の取得を目指す養成課程の設置促進、登録日本語教員の資格を持つ教師の採用・登用促進等の支援を行うことが方針として打ち出された。

文部科学省の公式ホームページより

これは、外国人児童生徒等の増加に対応し、教育現場に日本語指導の専門家を安定的に配置するための具体的な一歩だ。日本語教育における専門性の担保とキャリアパスの明確化が進むことで、より質の高い指導体制が構築されることが期待される。

今回の改定は、単なる労働力確保の視点だけでなく、全ての外国人材とその家族が日本社会で自立し、活躍するための基盤を築くという、共生社会の理念が強く反映されたものだと言える。日本語教育は、これからますます日本の未来を担う重要な教育分野として、その役割を広げていくことになる。