「自分を理解している」社員の半数が思い込みか 生産性に影響も

心理テクノロジーベンチャーの株式会社ジコリカイが9月2日に発表した調査で、自身のことを「理解できている」と回答した働く人の約半数が、実際には自分の価値観や強みを言語化できていないという実態が明らかになった。自己認識と実際の意思決定との間に乖離が生じており、従業員のエンゲージメントやキャリアの納得感に影響を与えている可能性が示唆される。

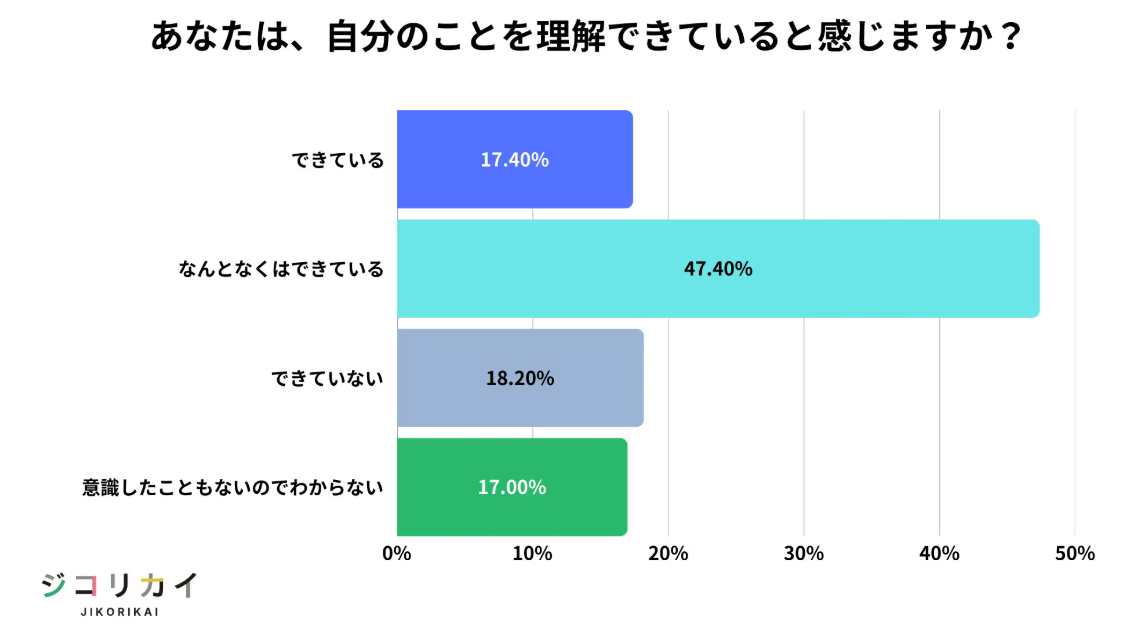

この調査は、20〜50代の働く男女500名を対象に実施されたもの。「自分のことを理解できている」と明確に回答した人は全体の17.4%にとどまり、8割以上が自己理解に課題を抱えていることがわかった。また、「自己理解できている」と回答した年齢は20代から50代でほぼ横ばいという結果になり、年齢と自己理解の深さは必ずしも比例しないことが示された。

株式会社ジコリカイのプレスリリースより

さらに深刻なのは、その「自己理解できている」と回答した層でさえ、自身の価値観を明確に説明できる人は52.9%、自分の強みを他人に説明できる人は47.1%と、半数近くが自己を客観的に言語化できていない点だ。

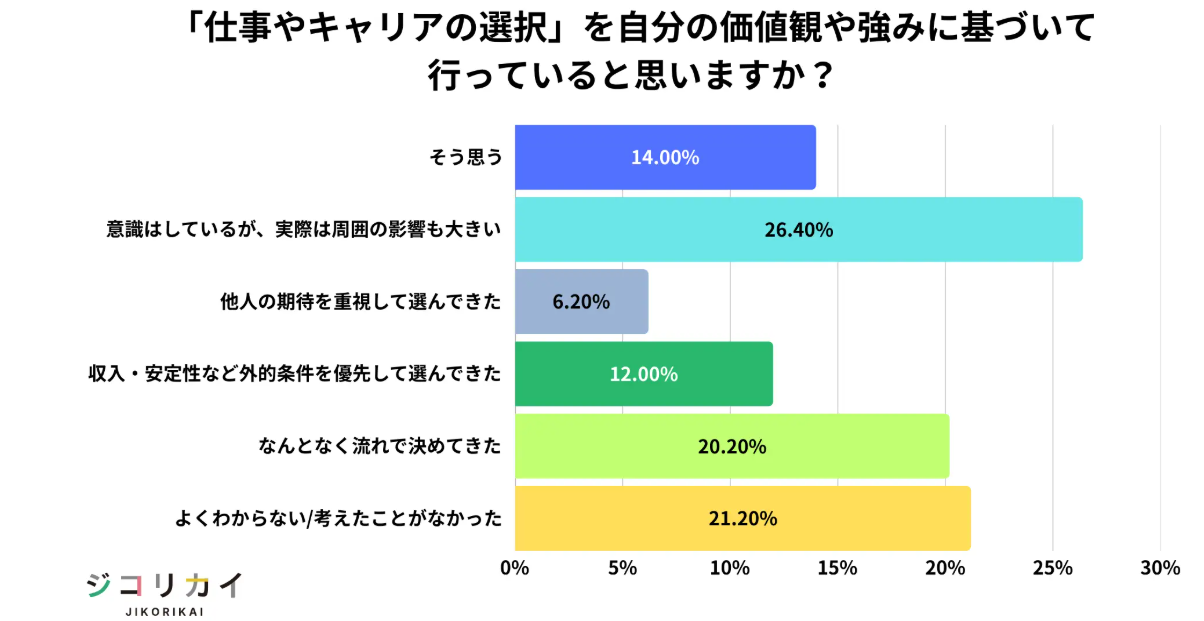

この「自己認識と行動のズレ」は、キャリア選択の場面でより顕著になる。調査では、仕事やキャリアの選択を「自分軸(自身の価値観や強み)で行っている」と回答した人は全体のわずか14%だった。

株式会社ジコリカイのプレスリリースより

この「自分軸」で意思決定をしている層は、仕事や人生に対する「納得感」「充実感」「幸福感」が、全体平均と比べて著しく高いことも判明した。この結果は、従業員の自己理解の欠如が、エンゲージメントやウェルビーイングの低下に直結している可能性を示している。

同社の阿部和也CEOは、この現象を心理学の「自己不一致理論」と関連付けて分析。「“自己理解ができているつもり”でも本質的にはできておらず、結果として自己実現に至らない『自己不一致』が、幸福感や納得感の低下につながっている」とコメント。

今回の調査は、人的資本経営において、スキル研修だけでなく、従業員一人ひとりの「自己理解」を深めるアプローチが、組織全体の生産性や幸福度を向上させる上で重要な鍵となることを示唆している。