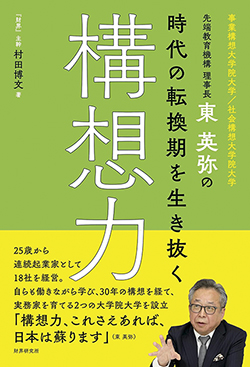

『先端教育機構 理事長・東英弥の 時代の転換期を生き抜く構想力』

『先端教育機構 理事長・東英弥の

時代の転換期を生き抜く構想力』

村田 博文 著/184頁/1700円+税/

財界研究所

現代社会は技術革新と価値観の多様化、さらには地政学的リスクの顕在化など、かつてないほどの不確実性と変動にさらされている。そのような「時代の転換期」において、いかに未来を構想し、自らの道を切り拓くべきか。本書は、その問いに対する1つの具体的かつ実践的な応答である。

本書は、起業家・経営者・教育者である先端教育機構理事長・東英弥氏の人生を軸に据えながら、「構想力」と「自育」という理念を浮かび上がらせていく。東氏は1978年、広告会社を起業。その後、18社を起業しながら、実業の現場で得た知見を学術に昇華させるべく大学院での研究に身を投じ、商学の博士号を取得する。そのプロセス自体が、実務と学術の架橋を試みる本書の核心を体現している。

その理念を具現化する装置となっているのが、自ら設立した事業構想大学院大学と社会構想大学院大学だ。これら2つの専門職大学院は、起業や地域創生、政策提言といった実践に向けた学びの場として、ビジネス、教育、政策分野の高度専門人材の育成に取り組んでいる。さらに、「社会をより良くしたい」という志をもった人材のネットワーク形成の場ともなっている。

本書の随所に表れる東氏の語りは、単なる成功譚ではない。むしろ、失敗や挫折、迷いに正面から向き合った経験を通して、「自育」の重要性を説く。自育とは、外部評価や既存の枠組みに依存せず、自ら問い、研究し、学ぶことである。ここに共感を覚える読者も多いだろう。

本書ではまた、東氏の原点ともいえるリクルート時代の経験や、青年期に全国を巡った地方行脚の記録も描かれる。そこからは、単なるキャリア形成ではなく、「社会をどう変えうるか」という視座をいかに持ち得るかという、根源的な問題意識が読み取れる。地方創生への関心もまた、こうした原体験に根ざしている。

最終章では、「構想力」と「自育」に加え、「人と人とのつながり」が、未来社会を生き抜くための鍵として提示される。変動する世界のなかで、自ら構想し、学び、つながる――その力こそが、時代の荒波に対する羅針盤となるのだ。

なお、本書はビジネス誌『財界』に全8回にわたって掲載された連載を、同誌主幹の著者が加筆のうえ書籍化した。東氏への綿密な取材を通じて、単なる人物評伝にとどまらない、構想力の体系が巧みに描き出されている。経営者や教育関係者のみならず、社会に対して能動的に関わりたいと願う多くの読者にとって、本書は貴重な示唆を与えてくれるだろう。

新刊一覧

●教育学

教育における「足りなさ」の重要性

乙武 洋匡、渡辺 道治 著/160頁/

1700円+税/東洋館出版社

テキストブック 社会教育論

石井山 竜平、佐藤 一子 編著/250頁/

2000円+税/旬報社

図解 最新教育ワード2025-2026

教育の未来を研究する会 編/120頁/

2000円+税/明治図書出版

●高等教育

博士号のとり方[第7版]

学生と指導教員のための実践ハンドブック

E・M・フィリップス、C・G・ジョンソン 著、

角谷 快彦 訳/400頁/2700円+税/名古屋大学出版会

●ICT

忙しすぎる先生のための 校務×クラウド

現場の先生20名が実践する、

校務がはかどるアイデア75事例

株式会社ストリートスマート 著、

堀田 龍也、佐藤 和紀 監修/144頁/

1800円+税/インプレス

●幼児教育

未来へつなぐSTEAM保育

川村 康文、来栖 宏二、STEAM保育研究会 編/

192頁/2300円+税/講談社

子ども主体の保育をつくる56の言葉

「このままの保育でいいの?」と思ったときに読む本

大豆生田 啓友 著/144頁/2200円+税/Gakken

●特別支援教育

学びのGOAL

UDLで学びを舵取りできる子どもを育てる

髙原 隼希 著/144頁/1860円+税/

明治図書出版

マンガでわかる!

「発達障害」と間違われる子どもたち

成田 奈緒子 著、このえまる マンガ/

160頁/1530円+税/青春出版社

不登校の子どもを支える

家族・教師・医師のための対応ガイド

小柳 憲司 著/144頁/

2200円+税/新興医学出版社

●人材育成・マネジメント

[新版] 組織行動の考え方

個人と組織と社会に元気を届ける実践知

金井 壽宏、高橋 潔、服部 泰宏 著/

638頁/3400円+税/東洋経済新報社

エッジソン・マネジメント2.0

次代を担う若者を産官学連携で育み、活かす方法

樫原 洋平 著/220頁/

2250円+税/PHP研究所

若者が去っていく職場

人事部は知らない!若者の離職の本音

上田 晶美 著/208頁/

1600円+税/草思社

グロースマネジャー

新任管理職のキャリア開発

田中 研之輔、岩月 優 著/228頁/

2400円+税/千倉書房

1+1が10になる組織のつくりかた

チームのタスク管理による生産性向上

小松 裕介 著/264頁/1800円+税/

実業之日本社

●その他

自分から学べる子になる

戦略的ほったらかし教育差

岩田 かおり 著/224頁/1600円+税/

ディスカヴァー・トゥエンティワン

渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」

と言わなくても自分から学ぶ子どもになる

3つの秘密

佐藤 智 著/220頁/1600円+税/

飛鳥新社

日本の名門高校

あの伝統校から注目の新勢力まで

八幡 和郎 著/264頁/1500円+税/

ワニブックス

マンガとイラストでわかる

はじめての非認知能力

ボーク 重子、中山 芳一 著/154頁/

1550円+税/Gakken

注目の一冊

『コロナ禍と日本の教育

行政・学校・家庭生活の社会学的分析』』

中村 高康、苅谷 剛彦 編/288頁/

4600円+税/東京大学出版会

コロナ禍により、教育現場はかつてない混乱に直面した。一斉休校といった一時的な措置に加え、オンライン教育の普及など、学びの形そのものに変化が生じた。その結果、学校や家庭、子どもたちを取り巻く環境はどう変わったのか。

本書は、全国規模の実証データをもとに、コロナが教育にもたらした影響を多角的に分析する。学校設備の差が授業にどう影響したか。行事中止・縮小はどう受け止められたか。父親の在宅勤務は子どもの学習にどう作用したのか。こうした問いを通して、日本社会と教育の構造を捉え直す貴重な研究成果だ。